转到科普岗的第一个年头,记录一下今年工作的一些小故事:

一、科普并非锦上添花而是雪中送炭

刚到这个岗位的时候,我觉得科普是锦上添花的作用,有很好,没有也不缺什么。

但是后来发生的一件事让我改变了对科普的认知:我们收到地方水务局的求助,由于当地群众对防汛避险知识的缺乏,认为只要上游泄洪,下游必定受灾,以至于他们的工作非常被动,一边是严峻的防汛形势,一边是几乎要引起舆情的群众情绪。而地方的街道工作人员,居委工作人员也由于当地很少发生洪涝灾害而对这方面的应急抢险措施一无所知。地方政府希望我们能派专家到当地授课,解决他们目前举步维艰的困境。后来我们院请出了总工办负责人赖翼峰到当地给水务局以及地方居委街道工作人员授课,取得了非常好的成效,防汛工作也得以顺利开展。

二、在公众场所做科普的艰难

以往我们的科普活动要么是进校园,要么是孩子进科普基地,极少在公众场所举行。所以当今年第一次在公众场所举办科普活动的时候,我们才发现其难度非常大,涉及园林、公安、城管等多个不同单位的报备和审批,没有十个工作日基本办不下来。因为公众场所的活动申请只有一个路径,完全参照商业展演的审批手续。倘若对于公益活动、科普活动、志愿者活动能有一个独立于商业展演申请流程的相对简单的手续,那必定是对科普事业的巨大支持!

三、科普推广要注意避免知识的诅咒

作为科研单位,我们的日常科普工作经常会遇到知识的诅咒。何为“知识的诅咒”?就是当你了解这方面的知识,往往认为大家都懂。我们的科普课程往往都搭配科普宣传折页,我在编辑整理科普折页内容的时候,常常需要跟科研人员不断沟通这方面的问题。他们甚至会提交学术论文报告会的论文摘要,又或者是专业教科书里带图片带公式的截图。在他们的认知里,这都是非常浅显易懂的知识点。可惜科研和科普是同一条路上的两个方向,不可能可以相互替代。我觉得孩子是检验科普课程是否成功的最佳检验师,假如你跟一个小学的孩子讲述这些知识,他们能听懂,证明这个难度是合适的,假如他们听你讲的过程中饶有兴致,证明课程的趣味性是足够的。科普内容每增加一个公式,少一半受众,我们的科普要真正走到人民大众心里。

四、科普宣传要根据内容选择合适的宣传途径

我们曾经在今年的广东核能高质量发展大会顺利召开以后,想做一期关于核电核能的科普,当时想通过公众号和院外网的形式进行线上宣传。内容和图片都已经全部完成排版审核,就差一键发送了,临门一脚被中广核拦下来。他们的宣传部门说,科普也要分内容和途径,院公众号推文和院外网,没办法把复杂的问题说得很清楚,加上我们电子计算机的物理模型模拟,在沿海城市的水域都是红色,容易引起大众恐慌。大部分人没心思认真看科普,只根据主观有失偏颇的认知去认定,一些别有用心的媒体,为了点击率和流量,也不惜截取部分信息片面报道以博取眼球。特殊的科普内容,只适合在特殊的场所以特殊的途径传播,比如在高校的课堂上,能对大学生讲清楚讲透彻。这给我的印象非常深刻,也让我时刻提醒自己,做科普不是简单的事情,需要我们考虑周全。

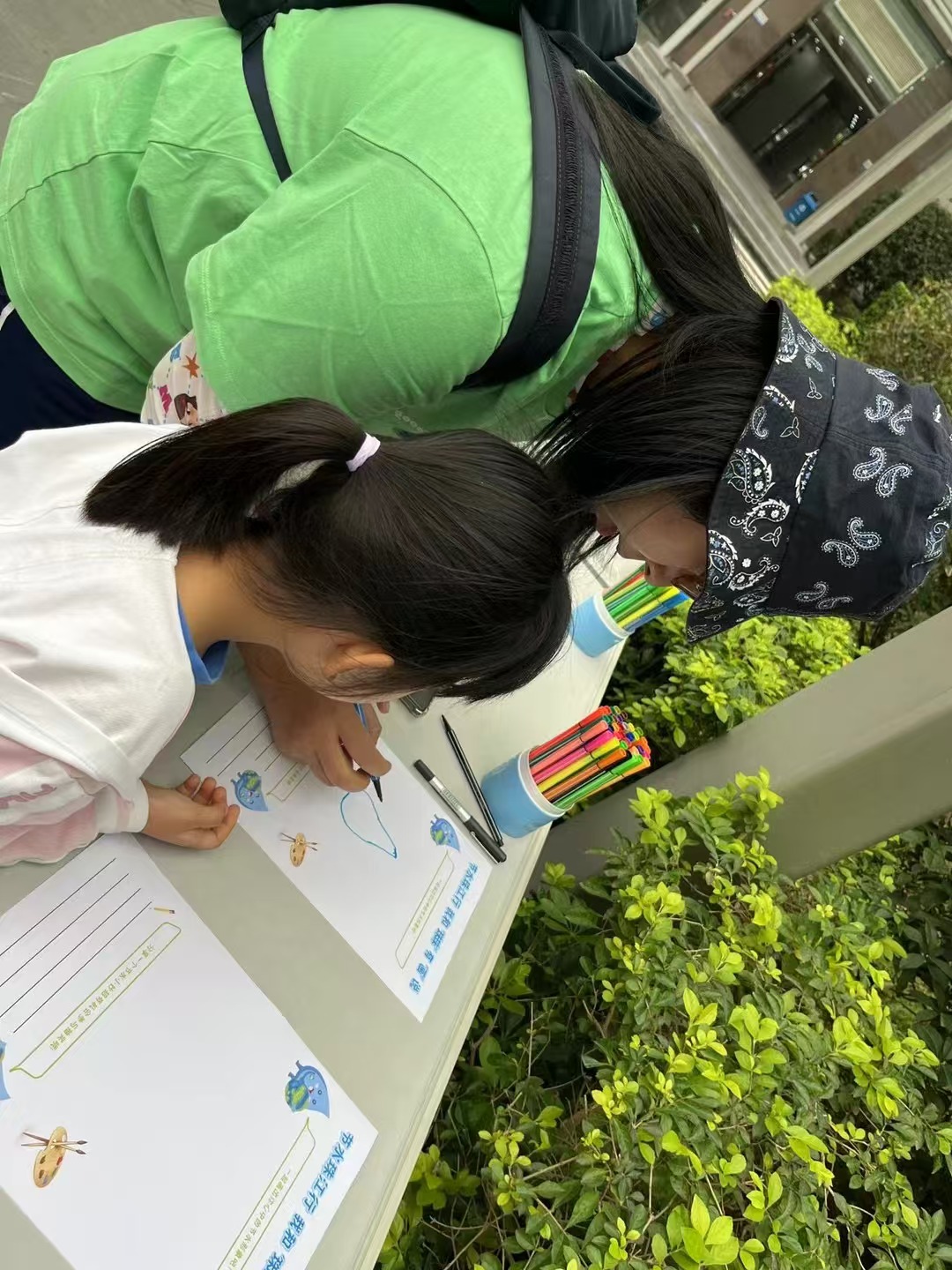

五、以孩子带动家庭

我们做科普活动的过程中常常有这样的感慨:孩子往往听得很认真,成人急于拿了礼品就走。因为孩子的人生观世界观还没形成,我们以科普师的身份去讲述科普知识,他们基本百分百接受。而成年人已经形成了固有的认知,要靠活动的几小时改变一个人基本不可能。

但是今年我们摸索到了一个新的科普模式:亲子科普课堂。以孩子带动父母,甚至一个家庭。神奇的是,还是那些知识点,当父母带着孩子来听课,无论父母还是孩子,都特别认真,甚至会互相监督互相提点科普内容。通过活动,长辈甚至祖辈都参与到了科普课堂里,一起学习一起寓教于乐,这不失为推动科普的一个绝佳方法。

六、延伸科普关联圈

科普就是活动,为了更好地推广科普,非常有必要拓宽科普的关联圈。今年,我们致力于拓展科普的关联圈,一是发展水利科普志愿者,我们成立了广东水科院水利科普志愿服务队,获省科普联盟以及广州志愿者协会颁授广州科普志愿者基地的牌匾。二是拓展研学路径,我们联合清远市清城区人民政府、广州日报,联合打造北江水利科普研学基地,以研学带动科普,通过志愿者推广科普。

七、多与媒体交流提升展示力和传播力

科普推广宣传可以多跟媒体沟通交流,作为科研人员,在宣传方面始终是外行。今年我们邀请广东少儿频道拍摄飞来峡水利试验基地大模型的时候,深切体验了媒体人的学习力、理解力和表达力。他们在短时间内了解模型运作机制,复述确认无误后,再提出我们如何把这个知识点展示出来,通过什么方式表述才能让大众更好地理解和接受,确实让人受益匪浅。

路虽远,行则将至,乘着科普法首次修订的春风,把科普推广如火如荼地推动起来吧!

来源: 科普打工人嘉琳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普打工人嘉琳

科普打工人嘉琳