2024 年,在全球航天爱好者的瞩目下,中国的嫦娥六号探测器宛如一位无畏的星际使者,圆满完成了一项具有划时代意义的历史性任务:成功从神秘莫测的月球背面采集珍贵样品,并顺利返回地球家园。这一壮举,标志着人类首次将月球背面的岩石与土壤样本揽入怀中,为我们揭开月球深层奥秘提供了关键钥匙。

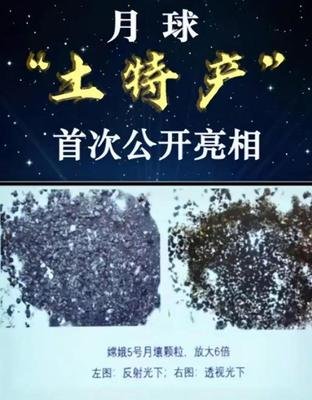

5 月 3 日,阳光洒满海南文昌航天发射场,嫦娥六号蓄势待发。随着一声震耳欲聋的轰鸣,火箭拔地而起,带着中华民族探索宇宙的雄心壮志,向着浩瀚无垠的太空奋勇疾驰。那一刻,所有人的心都随着火箭的升空而激荡不已,仿佛一同奔赴这场星际大冒险。历经漫长的太空旅程,6 月 1 日,探测器精准地在月球背面的南极 - 艾特肯盆地阿波罗盆地南部着陆。这片区域宛如月球的“历史档案馆”,承载着数十亿年的宇宙沧桑。嫦娥六号着陆后,迅速开启工作模式,它所搭载的机械臂和钻探装置宛如一位位精巧的“地质勘探员”,小心翼翼却又精准高效地采集着月球的馈赠。最终,成功采集到了 1935.3 克月球样品,这些样品涵盖了表层土壤与深层岩石,每一粒都仿佛在诉说着月球往昔的故事。6 月 25 日,承载着无数希望与梦想的返回舱,如一颗流星划过天际,安全降落在内蒙古四子王旗预定区域,为这场波澜壮阔的月球探索之旅画上了完美句号。

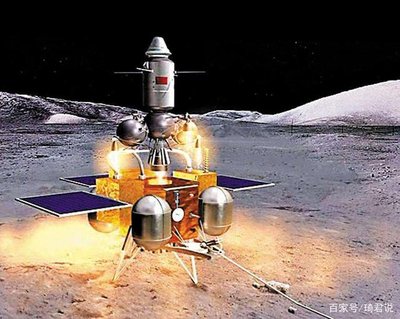

嫦娥六号着陆器上升器组合体在月球背面工作时的照片,更是定格了这一伟大瞬间。照片中,那银灰色的机身在荒芜的月背背景下显得格外醒目,机械臂伸展着,仿佛在向宇宙宣告人类探索的决心。它不仅是一张照片,更是人类勇气与智慧的象征,让世人得以一窥这场星际探索的震撼场景。

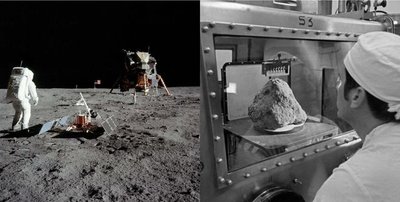

此次任务的科学意义,堪称非凡卓越。月球背面,这片长久以来隐藏在人类视野之外的神秘之地,与我们熟悉的正面相比,仿若两个截然不同的世界。它的地壳更为厚实,如同月球的坚固盾牌,抵御了无数来自宇宙的猛烈撞击,因而陨石坑密密麻麻地布满表面,宛如月球沧桑岁月的“伤疤”。更为奇特的是,这里几乎看不到月海,那些由古代玄武岩喷发形成的暗色平原仿佛有意避开了这片区域。科学家们坚信,深入研究这些显著差异,恰似握住了开启月球形成之谜大门的钥匙,有望从中挖掘出月球诞生之初的关键线索,还原数十亿年前那场惊心动魄的宇宙大事件。

嫦娥六号精心选定的着陆点——南极 - 艾特肯盆地,更是意义非凡。它作为月球上规模最为宏大、历史最为悠久的撞击盆地之一,其形成时间仿若一部古老的史书,能够追溯到约 40 亿年前。在那个太阳系尚处混沌初开的年代,这里究竟经历了怎样的惊天动地?从这片古老盆地采集的样品,无疑是珍贵至极的“时光胶囊”,将助力科学家们穿越时空,回溯月球乃至整个太阳系的早期历史,探寻宇宙演化的足迹。

值得一提的是,嫦娥六号任务还淋漓尽致地展现了国际合作的广阔胸怀。探测器宛如一座“星际科考站”,搭载了来自法国、意大利、瑞典和巴基斯坦等多个国家的先进科学仪器。这些仪器各显神通,有的专注于研究月球尘埃在微重力环境下的奇妙运动轨迹,如同捕捉宇宙中的精灵舞步;有的致力于剖析月表负离子的分布规律,探寻月球表面那微妙的电磁奥秘。此外,一个名为“金蟾”的小型月球车也在这场任务中崭露头角。它身形小巧却装备精良,配备的红外光谱仪等高科技设备,宛如一双双“火眼金睛”,能够精准地剖析月球表面成分,甚至执着地寻找月壤中潜藏的水冰。这种携手共进的国际合作,不仅汇聚了全球智慧,更为人类共同探索宇宙搭建了坚实桥梁。

这些来之不易的研究成果,恰似一盏盏明灯,将为人类更好地认识月球照亮前行之路。它们将融入科学知识的宝库,为未来的月球基地建设、深空探测乃至星际移民等宏伟蓝图提供不可或缺的理论基石。嫦娥六号的成功,不仅仅是中国航天的荣耀,更是全人类迈向宇宙深处的坚实一步,激励着我们继续在星辰大海中奋勇逐梦。

来源: 桂林科普小达人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂林科普小达人

桂林科普小达人