在远古历史中,当人类族群在经济和社会生产能力方面的水平超过了维持族群的温饱生活、并有所多余的时候,这个人类族群就会启动进入文明时代的进程。文明时代是人类社会生产力达到温饱有余水平后所开启的一个呈现出多种新型社会特征的时代。人工冶铜技术的出现及铜器的广泛使用可以显著推动社会生产力的提高,因而往往是人类进入文明时代的前提,且是文明时代的物质和技术基础,多种新型社会的特征包括了社会分工、商品交换、城镇兴起、系统性文字、私有制、阶级划分、国家形态、兵器与掠夺等等[1]。

一般来说,人们会把人工冶炼铜并制作铜器、系统性文字、城市建设等可以借助考古学证实的若干因素用作文明时代是否出现的判断依据,其中文字尤为重要,同时作为政治中心的城市也会涵盖手工业、商业、文化、城市管理等功能或职能;另外,在历史学、社会学的观察上还会注重阶级社会、国家形态等方面的观察和分析[2]。

然而总体上看,器具的使用、尤其是铜和铁等金属器的使用,以及金属器推动生产力达到温饱有余水平的作用,不可避免地成为了能突显出上述诸多文明因素的先决条件[1]。

如果能够确定出远古社会的生产力已经达到了温饱有余的水平,则在判断文明时代是否已经到来时,上述所列举的众多文明时代的特征或现象,是否会及时或同时出现、是否已能被考古挖掘所证实、甚至到底最终能否出现等,就变得未必需要占据第一重要的位置。

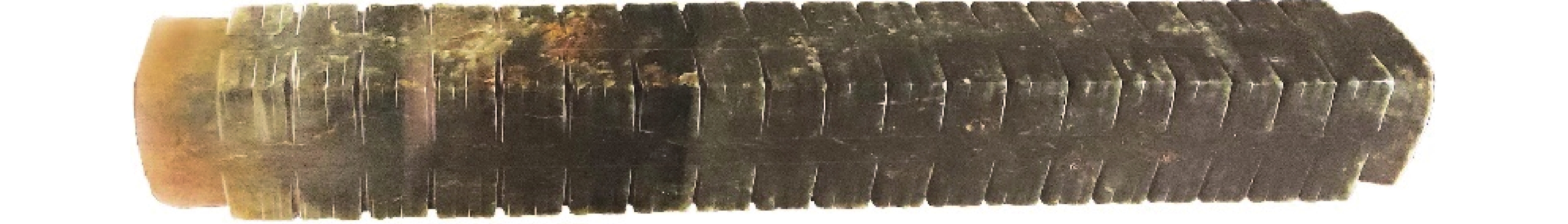

例如,玉器的加工过程极为耗时、费力,且不属于人类基本温饱生活所必须,大多服务于装饰和精神需求;当考古发掘和研究能够证实:人们越来越大量地制作玉器、且所制作的玉器越来越复杂时,就标志着人类社会生产力越来越明显地达到了温饱有余的水平[3]。中华文明萌生之初,约公元前3000年前后的良渚文化遗址区域就发掘出了超过万件各种用作装饰品或礼器的精美玉器[4](图1)。

图1 良渚文化遗址出土的玉琮(墨玉制作,长约50 cm,国家博物馆)

不论是把人工冶铜、系统性文字、城市建设和国家形态等因素用作判别是否进入文明时代的依据[2],还是认为,通常在广泛使用铜器的推动下人类社会生产力达到温饱有余水平后所开启的一个呈现出了种种新型社会特征的时代,即认作是开始进入文明时代[5];不同的判别方法都会涉及到人工冶铜的发明和金属器、尤其是铜器的使用。可见,金属可以改变人类生产、生活的方式,进而对人类文明的出现发挥出极为关键的作用。因此有必要梳理一下在世界文明历史的演变过程中,铜、铁等金属与人类远古文明的关系。

1. 古代文明和远古文明

约公元前40世纪至公元前30世纪,世界各地先后进入铜器时代,此阶段萌生的文明可称为远古文明;约公元前10世纪世界各地逐渐进入了铁器时代,在此之前、远古文明之后萌生的文明可称为古代文明。考古研究证实,全世界所有远古文明出现之前,相应地区已经出现了人工冶铜技术[6];显示出了铜器的使用对促进人类文明萌生的重要作用。文明出现之前,人类在生产、生活中主要使用石质工具,包括各种旧石器、新石器等[7]。金属的化学特性和延展特性使得金属器具备了比石器更加便捷的高温制造流程和更优异的使用性能,因而会显著提高人类社会的生产力,促进文明时代的萌生。铁器比铜器更加轻便、强韧,因此铁器的推广使用会进一步促进生产力的发展和文明的强盛[8]。

1900年,中国著名学者梁启超在其“二十世纪太平洋歌”中述称:“地球上古文明祖国有四: 中国、印度、埃及、小亚细亚是也”[9]。这就是人们经常提及的、“四大文明古国”的来源,涉及:黄河流域的古中国、恒河流域的古印度、尼罗河流域的古埃及、以及小亚细亚地区两河流域的苏美尔等四个文明,也因处于河流地区而被称为大河文明[10];其中古印度、古埃及、苏美尔三个文明已经消失,只有古中国的中华文明一直延续至今。

然而,以古希腊文明为前身的西方文明对人类社会的历史发展曾发挥过[11]、尤其是至今一直发挥着极为重要的作用,因此许多学者在探讨人类古代文明时也不可避免地设置了关于西方文明历史的论述。在西方社会的文明史研究中,古希腊、古罗马等早期西方文明的发展更是占据了核心的位置[12]。与之相适应,在古代文明历史的研究中出现了五大文明说[13],即在古印度、古埃及、苏美尔、古中国的基础上增列了古希腊文明和随后的古罗马文明;古希腊文明及其后持续延伸至今的西方文明也被称为海洋文明[10]。

2. 重要的世界性远古文明及其延续至今的演变

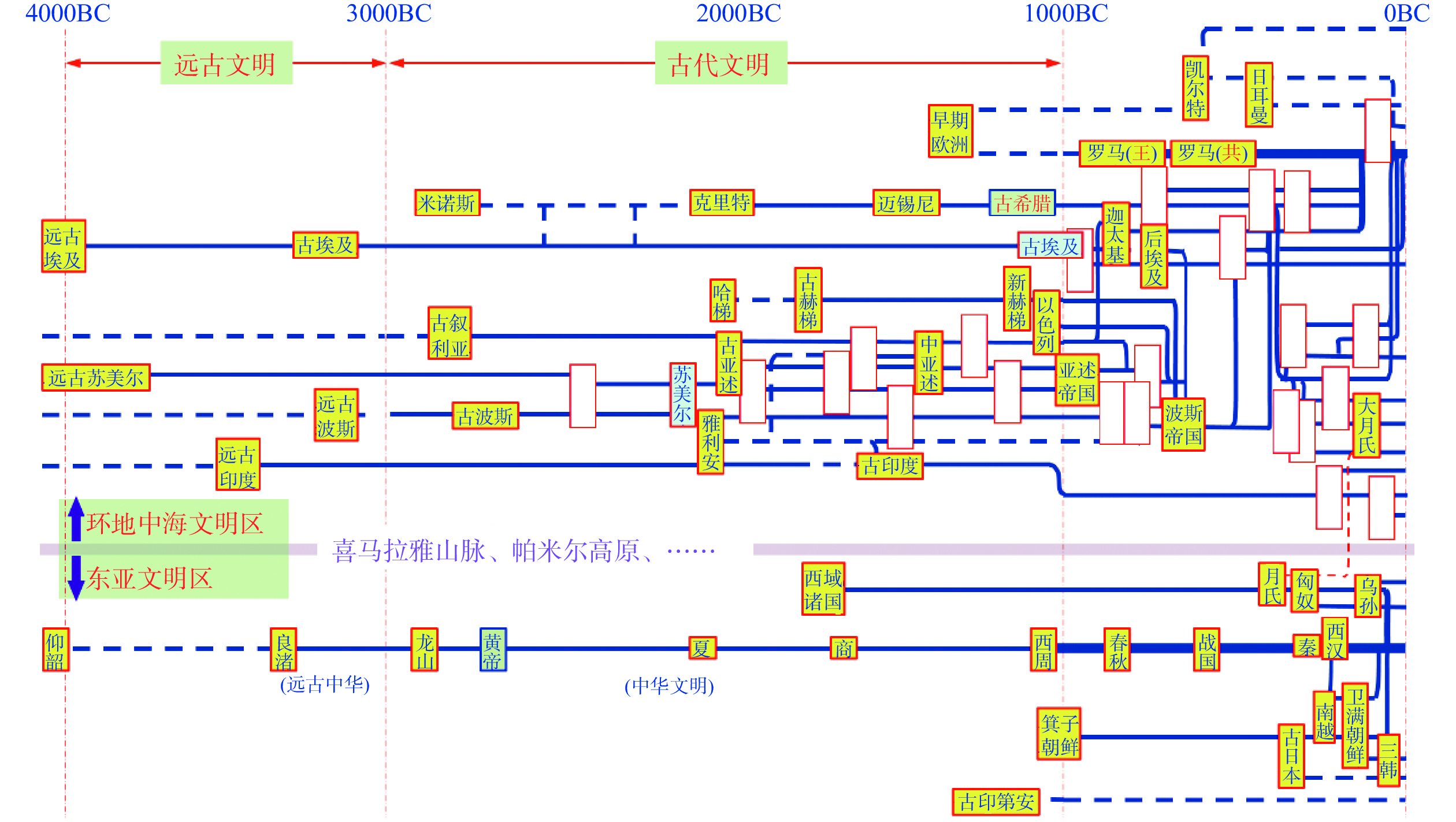

参照文献提供的信息[14]以及历史、考古的认知,图2粗略而简洁地展示了全世界各地曾经出现过的文明、随时间的延续、及各文明之间相互的演变联系。能够根据图2确认的是,公元前3000年或更早的时期出现的文明包括:远古埃及文明、远古苏美尔文明、远古印度文明、远古中华文明。可见,梁启超所谈论的四大文明古国,实际上涉及到的是世界上已知的四个远古文明,及其后续的演变。

图2 至公元初年“泛环地中海文明”与“泛东方文明”两大文明区内各地文明的演变与相互联系(实线:已经确认的文明演变过程,虚线:尚待进一步确认的文明演变过程,空心矩形:曾经出现过的跨越不同文明区域的过渡性文明)

在图2中不仅可以看到著名的四大远古文明,也可看到一些熟知或不太熟悉的文明,包括克里特文明、迈锡尼文明、古希腊文明、古罗马文明、波斯文明,以及赫梯、亚述、雅利安、以色列、日耳曼、西域、匈奴、月氏、朝鲜、日本、印第安等地区或民族的文明。另外,还存在许许多多未能提及名称的阶段性、时限性、地域性、跨地域性文明的名称[14]。总体上观察图2可以发现,历史上出现的众多古代文明大体上涉及了两个大的文明区;一个在西亚、北非、南欧等环地中海地区、后期还包括了欧洲腹地以及南亚次大陆,形成了“泛环地中海文明区”;另一个以东亚为中心、还可包括北亚、东北亚、东南亚乃至原美洲土著地区,形成了“泛东方文明区”。在公元前的演变过程中,这两个大文明区内的各地族群会有不同程度的物质、人员、文化交流,以及文明的传承和交融。

蒙昧时代、即旧石器时代的非洲古猿在向现代人转变过程中、或该过程之后的人类族群逐渐迁移到世界各地,并繁衍生息[15],最终形成了今天各地的不同人种。在繁衍生息的过程中各地族群经常会为追求更好的生存环境而继续、甚至是长途的迁移,进而到达世界各地。然而,早期人类族群的迁移能力尚且有限;除了寒冷气候的阻隔外,因突然的地质变化而产生的地理障碍也会把迁移中的众多人类族群分割在不同的区域、阻断人类继续迁移的路径、分割并限制人类的可迁移范围。在人类的蒙昧时代,喜马拉雅山脉发生了多次的剧烈隆升运动。距今约80万年,喜马拉雅山开始快速升高,并带动了青藏高原、帕米尔高原的升高,形成了地质、自然条件非常恶劣的高寒地区;至约15万年前一些地方已基本提升到今天的高度[16]。在人类社会从旧石器时代向新石器时代过度的年代,青藏高原再次提高上升速度[16];从1.6万年前至今许多地带又上升了约1500 m[17],并造成了地理结构的改变,如南亚的克什米尔盆地被切开[18]、黄河结构变化[19]等。在今天的欧洲中北部地区以及俄罗斯西伯利亚大部分地区等当时属于较寒冷地区,人类族群在恶劣的环境下艰难生存,因此在公元前20世纪之前未能出现文明和文明社会[14]。新升高的喜马拉雅山脉、青藏高原、帕米尔高原,以及中北欧、俄罗斯等寒冷地区刚好形成了上述两大文明区之间相互交流的阻隔带,因而成为了两大文明区的边界区。至公元初年的人类尚难轻易地大规模跨越这些地理和气候的阻隔、尤其是自1.6万年前以来喜马拉雅山脉再度隆升造成的新阻隔;因此可以理解,两大文明区域内的诸多文明在公元前难有大规模的、跨越大文明区阻隔边界的交互影响(参见图2)。

“泛环地中海文明区”覆盖了苏美尔、古埃及乃至古印度等远古文明,以及后续的古希腊、古罗马、波斯、阿拉伯等众多地域的文明,还可延展到中亚、南亚次大陆的许多文明。“泛东方文明区”覆盖了中国、朝鲜、日本、东南亚、北亚草原等广大地区的众多文明。对从古猿向现代人类转变时期的研究和分析显示,迄今为止尚未发现蒙昧时代的人类在美洲保留了任何遗迹[20]。距今约14000年至12000年期间,地质和气候的变化导致从亚洲到美洲之间存在着可跨越白令海峡的陆地通道,亚洲的早期人类族群可以直接穿越这个通道到达美洲的阿拉斯加;至约公元前5000年,淹没这个陆地通道的海水很浅,仍然可以轻易地涉水渡过、或可在冬天封冻时直接徒步穿越[21]。有鉴于此,美洲地区的印第安人等原住民有很大的可能是源自早期的亚洲移民[20−21],即古印第安文明可能与古中华文明存在某种传承关系或内在联系,由此也可以被归入东方文明区的范围[14],进而组成“泛东方文明区”。

总之,图2展示的“泛环地中海文明区”和“泛东方文明区”实际上粗略地概括了直至公元初年,迄今已知的世界上所有文明及其相互之间的联系;而这两个大文明区在此期间各自相对地独立发展、尚未发现到有大规模的、跨越大文明区的相互影响;当然并不能排除两大文明区之间存在少量人员、文化、物资、商贸等方面的交流。

3. 铜器与文明的界定

人类社会最早大规模使用的金属工具是铜器,且出现于对世界文明史产生过重大影响的各地文明的萌生之前[1]。生产力达到温饱有余的水平是人类社会进入文明时代的前提和核心基础,铜器的使用则极大地促进了生产力水平快速地实现温饱有余。自野蛮时代以来,随着人类社会的发展,生产力总是在不断提高。在没有铜器的条件下,社会生产力水平虽然原则上也可以借助较丰厚自然资源的支撑而逐渐达到温饱有余的水平,但其过程会极为缓慢。另一方面,在没有铜器支撑的情况下人类社会对抗自然环境变动的能力非常有限,因而所能实现的生产力水平也会因环境的变化而极不稳定。公元前5000年之前,当亚洲的族群穿越白令海峡而迁移到美洲时,人类社会尚未出现人工冶铜技术;美洲族群的冶铜技术和铜器的使用只能依靠美洲的资源和自生的技术。研究显示,临近欧洲中世纪末期哥伦布踏上美洲大陆之前,北美洲使用的铜器主要是由天然铜制成的红铜器[22],自然界天然铜的存量极为有限,红铜器无法显著提高社会生产力的水平。在南美洲的智利、阿根廷、秘鲁等地均发现有人工冶铜技术和铜器的使用,其存在的年代或许更早[23],但大多出现于欧洲中世纪时期[24],且其铜器的使用水平也仅仅达到欧亚地区铜器时代初期的水平[25];因此这些水平极为低下的美洲本土人工冶铜技术难以实现当时欧亚地区那样发达的社会生产力。在欧洲移民到来之前,美洲印第安人并不知道铁器的存在,而且金属工具也未广泛地用于农业生产[26]。至15世纪美洲早已进入了文明时代,但低迷的铜器使用状态和缺失的铁器造成了生产力极低的水平和极缓慢的社会发展;由此,当扩张性强势西方文明入侵时难免会遭受到残酷的掠夺和盘剥[8]。

图2列出了世界历史上不同时期、名目繁多的各种文明,它们之间存在着相互传承、交融、影响、叠加、融合、分蘖、演变、转换、吞并等非常复杂的各种关联。由此,对不同文明的命名或许也存在多种不同的标准,例如以地理位置命名的有:希腊文明、罗马文明、爱琴海文明、美洲文明、欧洲文明、东亚文明等,以人种命名的有:犹太文明、印第安文明、赫梯文明、波斯文明,以宗教命名的有:基督教文明、伊斯兰文明,以文化圈命名的有:中华文明、阿拉伯文明、玛雅文明等;根据研究者的需求还会有其他的命名方式。然而,对于识别一个文明的核心观察点不仅在于其铜器、铁器的使用情况,还在于识别出该文明的各种核心特征,且有时并不在于其所涉及的人种、地理位置等非核心因素。以美国为例,如今占统治地位的文明显然是西方文明,尽管美国不是西方文明的原产地,但生活在美国的欧洲白人、非洲黑人、亚洲黄种人等美国人、甚至包括不少印第安人,他们所坚持和笃信的都已是西方文明精神和相应的价值观。可见在美国,地理位置和人种都不能决定文明的本质,起决定作用的乃是美国社会西方文明的本质特征。

4. 中华文明和西方文明的起源

中华文明在“泛东方文明区”占据了重要的地位,历经数千年的发展遍及东亚;在公元前就已经逐渐漫延到北亚草原、朝鲜半岛、日本诸岛、越南以及东南亚地区,并与西域地区和北方匈奴等诸多民族地区的文明有交互影响[14],甚至还有可能与公元前处于美洲地区的文明存在一定关联(图2),但其早期的发展演变相对独立于“泛环地中海文明区”的诸多文明。

在浙江余杭区发现了新石器时代末期的良渚古城[27],约公元前30世纪良渚古城的面积达到约300万m2,外城更达800万m2;建设该城估计需上万人建造若干年,可供上万人居住。且该城管理的周边范围估计至少也有800 km2,因此良渚古城具备了国家的形态[27]。对良渚古城周边墓葬的发掘显示出当时社会的等级差异及明显的贫富分化,其中上万件非生产、生活所必须的各种玉器(图1)说明当时的生产力已明显达到温饱有余的水平[4]。在良渚古城地区并未发现有铜器,或许可能存在过的铜器已被重熔再利用、或在外迁时带走,但当时该地应该已进入文明时代。约公元前30世纪之前安徽含山凌家滩聚落遗址的总面积达160万m2,类似一个古城镇[28];其中也发掘出了精美的玉器,如玉龙;且与之非常相似的玉器在同时期的辽宁凌源牛河梁遗址中也有发现,同时已有铜器出现[29]。对比可见,这两地出土的玉人的体貌与四肢形体也非常相似,显示出当时两地间已经存在文化和思想的交流[3]。安徽含山凌家滩与辽宁凌源牛河梁相距超过1400 km,但当时能出现如此长距离的交流,说明当时的部落上层可能曾有过人员往来,或者各聚落之间已经有了很长时间的交往,以致各种文化得以作很长距离的传播和融合[3]。相似的玉器以及大范围的思想文化交流均展现出了已开始进入文明时代的特征[30]。或许因为某种自然灾害,许多诸如良渚古城的早期文明在发展过程中最终衰落,居民迁往他处[31]。

另一方面,在中国西北方的青海、甘肃等地均发现了制作于约公元前30世纪的精美铜刀,且当时中国多地已逐渐开始普及铜器的使用,显示中国当时已经具备进入文明时代的基础[32]。尽管当时中国整体的社会生产力已初步达到温饱有余的水平,但其有余的程度一定是很有限的。有限的社会生产力和较普及的铜器、即铜兵器的使用,导致族群间掠夺、争斗的驱动力低下,而阻力巨大。因而各族群间迁移相遇时更倾向于相互融合成更大的部落联盟,以提升族群在自然环境中生存、及抵抗其他部族侵扰的能力。自此中华文明逐渐形成了族群间融合、共赢特征,并经秦始皇借助发达铜兵器完成统一后开始崛起;随后长期保持统一,但至晚清时期演变出内敛、守旧、封闭等特征[32],其间中国社会并未出现明显的奴隶社会阶段[33]。综上可知,中华文明起源于约公元前3000年,至今已有约5000年的历史。

西方文明源自今天欧洲的希腊地区,但人们对于西方文明涉及的范围仍有不同的或含糊的认知[11]。希腊地区最早出现的文明通常被称为爱琴海文明,包括约公元前23至前15世纪克里特岛上的克里特文明和约公元前16至前13世纪希腊南部伯罗奔尼撒半岛上的迈锡尼文明[3,34−35]。处于克里特文明和迈锡尼文明时期的居民都是非希腊语族群,虽然存在一定的奴隶群体[36],但并不像后来的强势希腊语族群那样:掌握先进武器、崇尚武力[37]、且建立起了强大的奴隶社会[33]。当时克里特岛上的居民由原住民和大量外来族群混居繁衍而来,外来族群可能来自小亚细亚,以及非洲和西亚海岸等[37−38],其文化受到了北非古埃及文明和西亚两河流域苏美尔文明的很大影响[35,38]。随后,迈锡尼地区居民的基因与克里特岛的居民相似,包含了埃及移民的血缘,但也一定程度含有东欧及西伯利亚移民的血缘[34,39−40]。公元前13世纪来自希腊大陆、操希腊语的强势多利亚人、爱奥尼亚人等族群侵入迈锡尼地区、毁灭迈锡尼文明,随后入侵者创造了古希腊文明[37,41];其间不仅原有族群丧失统治地位,代之以外来强势族群,而且文明的发展出现了突变。自迈锡尼文明衰亡到古希腊文明崛起之间,有一段两三百年的黑暗时代[42],其间,国家和城市毁灭、经济衰败、文字丧失,希腊地区进入了一段封闭而贫困的时期。分析显示,黑暗时代是希腊南部半岛地区迈锡尼文明与古希腊文明之间的文明断裂阶段,之前尚属铜器时代,之后则为铁器时代的早期;迈锡尼文明的陡然衰亡属于外科手术式的彻底断裂,以致之前和之后的文明实体发生了突变[43]。

来自北方希腊内地的多利亚人、爱奥尼亚人等族群以侵入伯罗奔尼撒半岛的扩张方式征服了迈锡尼文明地区,毁灭城市、破坏文化、掠夺财富、盘剥当地族群,强迫被征服族群整体沦为奴隶、用以进行世世代代的盘剥,建立起了多数人口为奴隶、以奴隶劳动成果为主要经济支撑的强大奴隶社会[33]。以此为基础而形成的古希腊文明具备了明显的诸如探险、扩张、征服、创新、盘剥异族、平等对待本族群而极不平等地对待异族等文明特征;公元前4世纪古希腊亚历山大借助发达的铁兵器向东直至印度河流域的大范围扩张行为进一步拓展了这些文明特征并开始崛起[8]。自公元前5世纪至公元2世纪古罗马文明在北非、西亚、欧洲内陆更大范围的扩张战争及所建立的庞大奴隶社会,整体延续了古希腊的文明特征,欧洲中世纪基督教统治期间长期的十字军东征和对非洲人的奴役,以及早期工业革命前后的大航海时期欧洲人向美洲、澳洲、亚洲、非洲的掠夺征服和殖民扩张,基本上都延续和发展了古希腊文明的上述精神[3];这些文明精神显著有别于之前的克里特文明和迈锡尼文明。鉴于古希腊文明、古罗马文明、中世纪基督教文明、以及海外扩张时期欧洲的工业文明之间在时间上的延续性、以及主体上共通的文明精神,这些文明通常被统称为西方文明。从人种、语言、文化、社会结构、尤其是文明核心特征等多方面的差异出发,由古埃及文明和苏美尔文明传续而来的克里特文明和迈锡尼文明本质上并不属于古希腊文明,原则上也无法成为西方文明的前身;因此,西方文明通常被认作是起源于公元前13世纪的古希腊文明(图2)。

5. 结束语

在全世界范围内,苏美尔、古埃及、古印度、古中国等地区的文明均属于传承了其自身远古文明的古代文明。人工冶铜技术的出现与铜器的使用尚不能绝对地说,是促使文明时代出现必不可少的前提,但金属对推动生产力的提高以及人类文明的出现至少是极为重要的,并可对文明的特征产生关键性影响。历史上,缺乏并无法大量使用铜器、铁器等金属器的文明很难崛起;著名的四大远古文明都与人工冶铜技术的出现及铜器的使用密切相关。至今,全世界最重要、影响最广泛的文明就是“泛东方文明区”的中华文明和“泛环地中海文明区”的西方文明;前者萌生于约公元前30世纪,且早期呈现出融合、共赢、随后的追求统一、清末时的内敛、守旧、封闭等特征,未能产生出奴隶社会;后者萌生于约公元前13世纪,且早期呈现出探险、扩张、征服、盘剥、创新等特征,并造就出了强大的奴隶社会。文明所展现出的特征是确定和区别不同文明的核心因素,人种、地理位置等因素对文明仅存在一定的历史性影响。

参考文献:

[1]毛卫民,王开平. 人工冶铜技术与文明时代的概念. 金属世界,2023(2):28

[2]夏鼐. 中国文明的起源. 文物,1985(8):1 DOI: 10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.1985.08.001

[3]毛卫民. 文明与物质: 从材料学视角探索中西文明差异. 北京: 中国社会科学出版社, 2022

[4]李国忠. 论中华先祖部族文化融合轨迹:兼论中华古玉器渊源传承. 天中学刊,2020,35(5):116

[5]毛卫民. 文明之初的文字与铜器. 金属世界,2022(3):1 DOI: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.03.0010

[6]毛卫民. 铜器时代起源以来中西文明的海外拓展特征. 金属世界,2021(1):5 DOI: 10.3969/j.issn.1000-6826.2021.01.0002

[7]毛卫民,王开平. 铜器时代之前中西方的材料技术. 金属世界,2021(4):1 DOI: 10.3969/j.issn.1000-6826.2021.04.0001

[8]毛卫民. 金属器时代与中西方文明特征差异概要. 金属世界,2022(6):17 DOI: 10.3969/j.issn.1000-6826.2022.09.2886

[9]向鸿波. “文明古国”说在晚清的缘起与演变. 人文杂志,2020(4):69

[10]张开城. 中西文明互动的历史与逻辑. 中国海洋大学学报(社会科学版),2020(2):28 DOI: 10.3969/j.issn.1672-335X.2020.02.004

[11]贺云翱. 古希腊文明考古是我们了解世界文明大格局的重要途径. 大众考古, 2018(9): 卷首语

[12]拉思伯恩. 古代文明大百科. 王晋, 侯佳, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016

[13]张国刚. 人类的童年与文明的边疆. 读书,2020(5):100

[14]鲍尔. 世界史的故事 1: 王权从天而降. 徐彬, 张宇, 宋爽, 译. 北京: 中信出版集团, 2019

[15]吴新智. 现代人起源之争将逐渐走向协调. 科技导报,2018,36(15):1

[16]马润勇,彭建兵,袁志东,等. 青藏高原隆升的黄土高原构造侵蚀效应. 地球科学与环境学报,2007,29(3):289 DOI: 10.3969/j.issn.1672-6561.2007.03.013

[17]赵大咏,刘石年. 从古大西洋扩张看青藏高原强烈隆升的时代成因. 四川地质学报,2022,42(3):355 DOI: 10.3969/j.issn.1006-0995.2022.03.001

[18]李吉均,方小敏. 青藏高原隆起与环境变化研究. 科学通报,1998,43(15):1569

[19]潘保田,李吉均,朱俊杰. 青藏高原:全球气候变化的驱动机与放大器II:青藏高原隆起的基本过程. 兰州大学学报(自然科学版),1994,31(4):160

[20]胡远鹏. 印第安人: 来自亚洲还是土生土长于美洲?. 福建师范大学福清分校学报, 2007(3): 11

[21]刘树人. 早期华夏先民到达美洲的考究. 地球信息科学,2004(3):4

[22]汪常明. 北美史前铜器矿料来源研究中科技方法的应用. 文物鉴定与鉴赏,2011(1):54 DOI: 10.3969/j.issn.1674-8697.2011.01.013

[23]李延祥. 秘鲁的冶铜遗址. 金属世界,1994(2):30

[24]李延祥. 安第斯冶金考古. 文物保护与考古科学,1998,10(2):44

[25]张兰星. 南美洲古代印第安农业论略. 古今农业,2020(2):106

[26]程洪. 论拉丁美洲古代印第安文明的特点. 武汉教育学院学报,1998,17(2):81

[27]赵辉. 良渚的国家形态. 中国文化遗产,2017(3):22

[28]赵春燕,吕鹏,朔知. 安徽含山凌家滩与韦岗遗址出土部分动物遗骸的锶同位素比值分析. 南方文物,2019(2):184 DOI: 10.3969/j.issn.1004-6275.2019.02.019

[29]田广林,翟超. 对牛河梁遗址第二地点遗迹年代的认识. 辽宁师范大学学报(社会科学版),2017,40(6):128

[30]张小雷. 再探凌家滩:以考古之光照亮文明之源. 江淮文史,2022(1):61 DOI: 10.3969/j.issn.1005-572X.2022.01.009

[31]宋建. 天行健、勉于学. 南方文物,2018(4):11

[32]毛卫民,王开平. 铜器与中西方文明的萌生. 金属世界,2020(4):1

[33]毛卫民, 王开平. 中国发达的人工冶铜技术与踪迹难觅的奴隶社会, 金属世界, 2023(3): 46

[34]郭丹彤. 论古代埃及文明和爱琴文明的关系. 东北师大学报(哲学社会科学版),2005(6):11

[35]郭子林. 爱琴文明与同期的古埃及文明关系初探. 内蒙古民族大学学报(社会科学版),2005,31(4):11 DOI: 10.3969/j.issn.1671-0215.2005.04.004

[36]周启迪. 世界上古史. 北京: 北京师范大学出版集团, 2016

[37]吴素梅. 古希腊土著民族探源. 世界民族,2003(5):44

[38]汪国风. 西方文明的起源与特质. 西安联合大学学报,2004,7(1):38

[39]徐晓旭. 历史语言学、考古学与希腊人种族起源研究. 史学理论研究,2019(1):36

[40]晏绍祥. 迈锡尼国家的起源及其特征. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2006,45(6):92

[41]哈蒙德. 希腊史: 讫至公元前322年. 朱龙华, 译. 北京: 商务印书馆, 2018

[42]刘家和, 王敦书. 世界史古代史篇: 上卷. 北京: 高等教育出版社, 2011

[43]黄洋. 迈锡尼文明、“黑暗时代”与希腊城邦的兴起. 世界历史,2010(3):32

作者简介:毛卫民(1950—),男,北京科技大学退休教师。曾长期开展材料基本原理和应用技术的研究,现从事材料技术进步与人类社会发展内在联系的观察与分析,著有《材料与文明》、《文明与物质——从材料学视角探索中西文明差异》等著作。《金属世界》杂志社特邀作者。通信地址:北京海淀区学院路30号北京科技大学材料学系,邮编:100083。

来源: 金属世界

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

金属世界

金属世界