在化石的形成过程中,会因为各种原因导致无法被完整保存。特别是巨大的树木,虽然比动物的身体坚硬得多,但化石往往分散成许多部分,如叶子、树皮、果实、树干、树根等,把它们凑成一个整体,有时甚至比拿着龙珠雷达满世界找龙珠还困难。

动画《龙珠》中的龙珠雷达(图片源于网络,侵删)

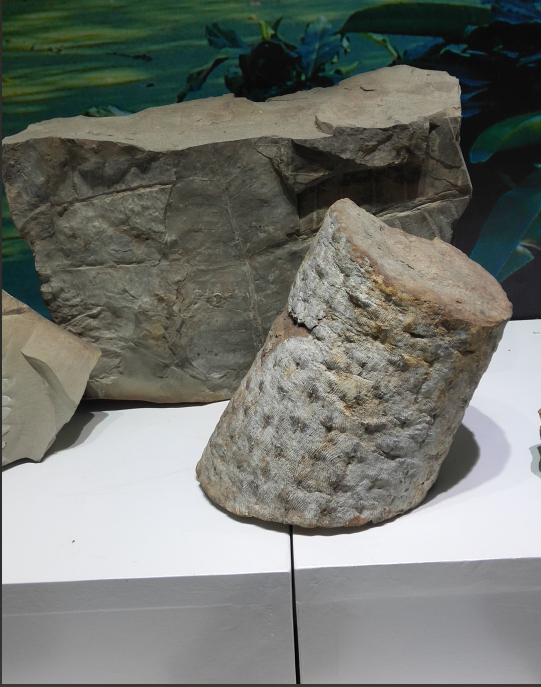

所以在古植物学中,往往把单独的器官建立起一个个“形态属”,以此由点到线地将它们联系起来,确定植物的种属分类,还原它们本来的形态,比如根部划分为“根座属”,形成的化石叫做根座化石。本期与各位小伙伴分享的,就是已灭绝的鳞木类的根座化石。

鳞木类是石炭纪的主要植物类群之一,十分高大,可达30米以上,类似今天的乔木,它们的根座化石通常呈长管状,表面有的光滑,有的参差不齐,还有的如同麻绳,上面螺旋式地布满环状或椭圆状的凹孔。

馆藏鳞木类叶座化石

在死亡后,根部有时会在腐烂过程中被矿物逐渐渗透取代,保存为煤核,顺带一提,煤核是含煤岩层中由钙、镁、铁的碳酸盐形成的结核,表面通常包裹着煤皮,能够立体完好且详细地保存植物的器官和构造。 但大多数情况下,根座化石大多数并非根部本身的实体化石,而是腐烂后形成的模铸化石,也就是根部腐烂后在原位置残留下空洞,被沉积物充填形成的。 通常情况下,根座化石很难看到与树干相连的情况,原因主要在于树木的根部在土壤之下,树干在土壤之上,而形成化石的第一步就是被掩埋,因此,只有与树干部分分离,根部才有单独被掩埋的可能性。同样,腐烂的根部也无力支撑树干部分,所以树干化石也常常是没有根部的。

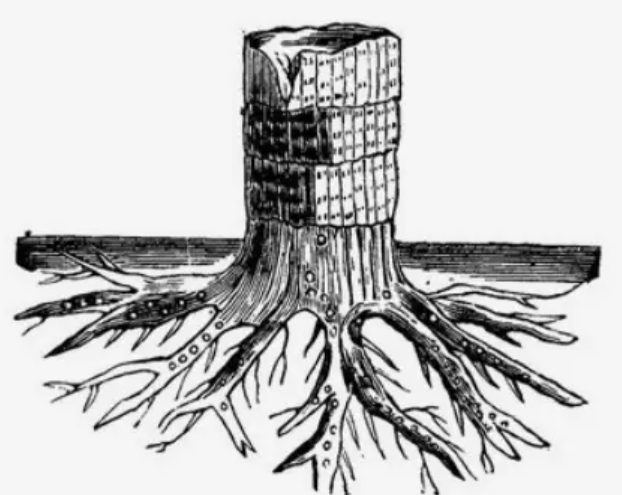

当鳞木还活着的时候,它们的根系以树干为中心水平展开,这种形态适应于潮湿环境,而对保存为煤核的根座化石的研究显示,其中具有通气孔,使它们在低氧条件下也能保持功能,这两个特征显示了鳞木类的主要生存环境——沼泽。

鳞木类根系(图片源于网络,侵删)

沼泽既是形成化石的理想场所,也是形成煤的绝佳环境,因此鳞木根座化石常常可发现于含煤的岩层中,成为寻找煤矿的标志物。

高大的鳞木类在石炭纪为地球带来一个植被繁盛、含氧量空前的时代,虽然它们早已灭绝了,但至少,创造了地球历史上第一次全球性成煤期的辉煌,甚至两亿多年后的我们依然在享受着它们的成果。

石炭纪环境复原图(图片源于网络,侵删)

来源: 石林石得利地质博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

石林石得利地质博物馆

石林石得利地质博物馆