作者:蒋凤茹 首都医科大学附属北京朝阳医院 主治医师

审核:申英末 首都医科大学附属北京朝阳医院 主任医师

腹股沟疝,这一古老而又常见的外科疾病,自古以来便伴随着人类的生活。从西方公元前的历史记载到中国汉字“疝”的象形释义,都深刻描绘了这一疾病的本质——腹壁上的鼓包。随着医学技术的不断进步,我们对腹股沟疝的认识日益深入,治疗手段也日益完善。

腹股沟疝俗称“小肠疝气”,是腹外疝中最常见的一种类型,约占所有腹外疝的85%-90%。其主要表现为腹股沟区(即大腿根部)的腹壁出现一个可复性包块,当站立、咳嗽或活动时包块出现,平躺或用手按压时包块消失。疝出的内容物多为小肠,其次为大网膜等具有较高活动度的组织。

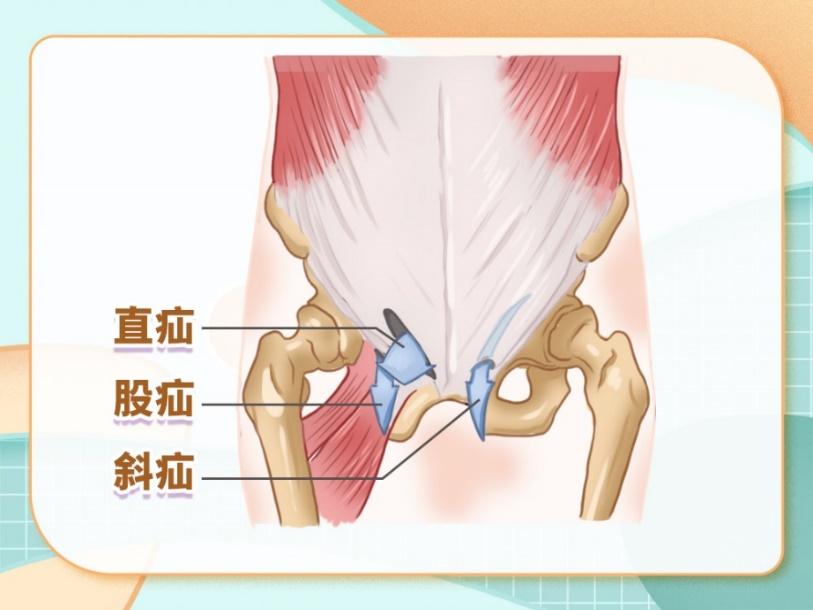

这一疾病的成因主要基于解剖学上的薄弱点,该区域由一个直径约7.5厘米的椭圆形区域构成,被称为肌耻骨孔,此区域缺乏足够的肌肉覆盖,仅有一层筋膜来承受因人类进化至直立行走而增加的腹压。因此,腹股沟疝易于在此处形成,并分为直疝、斜疝及股疝三种类型,它们分别根据疝环的位置命名。

图1 原创版权图片,不授权转载

腹股沟疝的形成还与人体发育和年龄增长密切相关。新生儿中,尤其是早产儿,由于腹壁发育未完全,发病率较高。而老年人由于腹壁组织退化变薄,加上容易患慢性便秘、咳嗽和尿潴留等导致腹腔压力增高的疾病,发病率亦显著增加。据统计,60岁男性腹股沟疝的发病率约为1%,而到75岁时则上升至44%。

腹股沟疝的诊断相对简单,多数情况下,经验丰富的医生通过体格检查即可确诊。查体时,医生会在腹股沟区触摸到可复性包块,结合患者的症状描述,即可作出初步诊断。对于部分复杂或早期不明显的病例,可通过B超或CT等影像学检查进一步确认。

腹股沟疝一经诊断需手术治疗。随着医学技术的发展,腹股沟疝的手术方法经历了从传统的单纯缝合到现今广泛应用的补片修补术的重大转变。传统缝合治疗的疝复发率高达30%,甚至更高,而采用补片进行修复后复发率可降至不足1%。补片材料的选择与患者的具体情况密切相关。例如,对于一岁至七岁的儿童,通常采用腹腔镜下疝囊高位结扎术;对于处于快速生长期的青少年,倾向于使用生物补片;而成年人和老年人则根据其健康状况选择开放或腹腔镜手术,并根据术式和疝具体情况选择补片类型。

目前可用的补片材料多样,包括合成材料(如聚丙烯)和生物材料(如猪小肠黏膜上皮),合成材料修补效果更为牢固,而生物材料可完全吸收远期体内无异物残留。值得一提的是,所有补片均经过严格的临床试验并获得国家药品监督管理局的认可,可确保其生物相容性与安全性。此外,为了避免术后感染,手术过程中应避免使用易滋生细菌的缝合线,如丝线。一旦发生感染需及时处理,必要时需取出受感染的补片。当前腹股沟疝的手术治疗效果显著,复发率大幅降低,成为现代外科手术中的重要进步之一。

图2 原创版权图片,不授权转载

腹股沟疝的预后通常较好,经过及时手术治疗,绝大多数患者可以完全康复。然而,若不及时治疗,包块可能逐渐增大,甚至发生嵌顿和绞窄,导致肠坏死等严重后果。因此,一旦发现腹股沟区出现可复性包块,应及时就医检查并接受治疗。

预防腹股沟疝的发生,关键在于增强腹壁肌肉的力量和降低腹腔压力。对于老年人,应避免长时间站立、咳嗽和便秘等增加腹压的行为,适当进行体育锻炼,增强腹壁肌肉力量。对于儿童,尤其是早产儿和存在先天性腹壁发育缺陷的患儿,应定期检查,及时发现并治疗潜在的疝病风险。

此外,随着材料科学的不断进步,疝修补补片的性能也在不断优化。无论是合成材料还是生物材料,都在手术安全性和术后舒适度方面有很大的提高。未来,随着医疗技术的不断发展,腹股沟疝的治疗将更加精准、有效和人性化。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会