作者:张通 中国康复研究中心(北京博爱医院) 主任医师

审核:徐俊 首都医科大学附属北京天坛医院 主任医师

在日常生活中,头部受伤是一个不容忽视的问题,尤其是对于老年人来说,即便是轻微的磕碰或撞击,也可能带来严重的后果。

慢性硬膜下血肿,顾名思义,是指发生在硬脑膜下腔内的慢性出血。这种血肿通常在头部受伤后三周以上才逐渐显现症状,由于其病程较长,往往容易被忽视,可能带来严重的后果。

幸运的是,随着医疗技术的不断进步,慢性硬膜下血肿已经不再是不可逾越的障碍。从精准的手术治疗到细致的术后护理与康复,每一步都为我们点亮了希望之光。

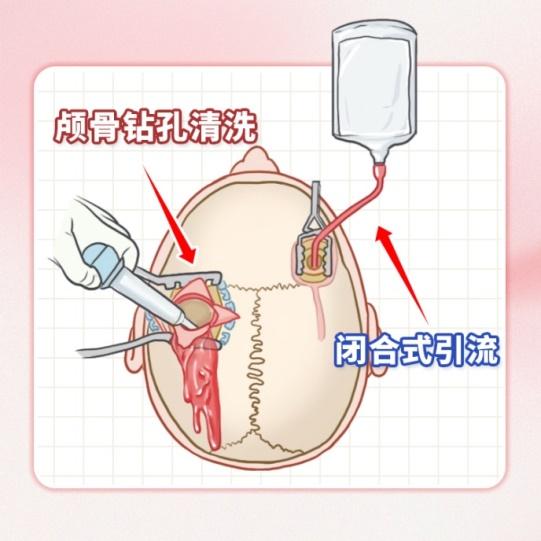

慢性硬膜下血肿的治疗通常依赖于手术干预。由于病程较长,血肿已经相对稳定但持续存在,且对脑组织的压迫日益加重,保守治疗往往难以奏效。手术治疗的主要方式包括颅骨钻孔清洗和闭合式引流。医生会通过颅骨钻孔,清除硬膜下腔内的血肿,并放置引流管以排出积液,从而缓解颅内压增高和脑组织受压的症状。对于病程较长、血肿囊壁较厚的患者,可能还需要进行开颅手术,彻底清除血肿囊壁,以达到更好的治疗效果。

图1 原创版权图片,不授权转载

手术的安全性是患者及家属普遍关心的问题。随着医疗技术的进步和手术技巧的提升,慢性硬膜下血肿手术的安全性已显著提高。然而,任何手术都存在一定的风险,如钻孔过深可能触及脑组织、血肿清除不完全或操作不慎导致额外损伤等。

术后护理同样至关重要。患者与家属需密切关注引流管的状况,留意引流液的颜色与量变化,这是判断恢复进程的重要指标。保持良好的体位管理,如适度抬高脚部,有助于促进血液循环。充足的水分摄入,每日3000-5000毫升,有助于维持正常的颅内环境。了解引流管的作用,无论是钻孔还是开颅手术,其目的都是帮助创面愈合与恢复。在药物治疗上,遵循医嘱,避免不必要的用药,以免干扰恢复过程。

康复时间取决于术前神经损伤的程度。轻微颅压增高的患者,在解除压力后往往能够迅速恢复。然而,对于出现偏瘫或智力减退的患者,则需借助药物干预与康复训练,如认知功能药物与康复训练,促进言语与肢体功能的恢复。康复期不主张绝对静养,鼓励正常生活,完全恢复后可适量进行锻炼。此外,对于有酗酒史的患者,手术后是调整生活习惯的良机,限制酒精摄入,有益于整体健康。

值得注意的是,儿童与老年人在慢性硬膜下血肿的治疗上需要特殊考虑。儿童慢性硬膜下血肿多由产伤引起,且双侧发病较多。利用儿童特有的未闭合前囟门进行引流,为手术治疗提供了优势途径。由于儿童大脑发育中的代偿能力较强,及时治疗往往能避免长期后遗症。

图2 原创版权图片,不授权转载

对于老年人来说,头部磕碰或被撞击后即使初始症状轻微,也应及时就医检查以排除潜在风险。老年人头部受伤后易发生硬膜下血肿,且病情可能迅速发展,因此密切观察病情变化、及时复查CT等影像学检查至关重要。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会