作者:刘向祎 首都医科大学附属北京同仁医院 教授

审核:伍学焱 北京协和医院 主任医师

糖化血红蛋白是血液中血红蛋白与血中葡萄糖的结合产物,形成过程具有缓慢、持续、不可逆的特点。糖化血红蛋白主要分为糖化血红蛋白A1a、糖化血红蛋白A1b、糖化血红蛋白A1c,其中糖化血红蛋白A1c的含量最稳定,约占70%,因此通常以糖化血红蛋白A1c作为糖化血红蛋白的代表。因此,糖化血红蛋白水平能够反映出个体过去2-3个月内的平均血糖水平,与患者的饮食、抽血时间及注射胰岛素等因素无关,是评估长期血糖控制状态的重要指标之一。我国糖化血红蛋白(HbA1c)的检测方法已基本实现标准化,该指标已被正式纳入糖尿病的诊断标准之中。

值得注意的是,糖化血红蛋白检测无需患者处于空腹状态,这使得该检测更为便捷灵活,不受时间和饮食的影响,能够提供较为稳定的血糖控制信息。尤其对于那些因病情需要频繁输注葡萄糖的重症监护病房患者而言,糖化血红蛋白水平不会受到短期血糖波动的影响,从而成为评价其长期血糖控制状况的有效工具。

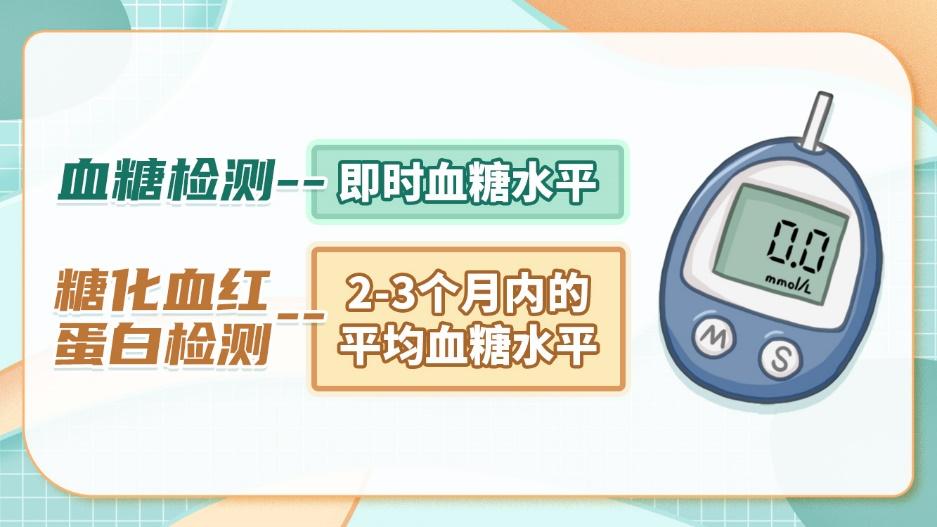

尽管如此,糖化血红蛋白并不能完全取代血糖检测。在实际应用过程中以检测空腹血糖、餐后2小时血糖及口服葡萄糖耐量试验(OGTT)为主要糖尿病实验诊断指标。一方面,两者检测原理存在本质区别——血糖检测反映的是即时血糖水平,而糖化血红蛋白则反映了一段时间内的平均血糖状态;另一方面,糖化血红蛋白检测通常需采用特定检测方法,需要用紫帽采血管(同血常规),与常规血糖检测所需的样本管有所不同。

图1 原创版权图片,不授权转载

对于糖尿病患者而言,合理控制糖化血红蛋白水平至关重要。一般而言,当糖化血红蛋白水平维持在7%以下时,表明患者的血糖控制较为理想;若该值介于7%-8%之间,则意味着血糖控制效果欠佳,此时应考虑调整降糖药物剂量或改善生活方式;而当糖化血红蛋白水平超过8%时,患者发生糖尿病相关并发症的风险将显著增加。值得注意的是,过度追求过低的糖化血红蛋白水平(例如低于6.5%)并非总是有益,因为这可能导致降糖药物使用量过高,进而增加低血糖及其他不良反应的风险。因此,临床实践中通常推荐将糖化血红蛋白控制目标设定在7%左右。

图2 原创版权图片,不授权转载

此外,考虑到糖化血红蛋白主要反映的是长期血糖变化趋势,糖尿病患者并不需要频繁进行该项检测。一般建议每2-3个月检查一次,以评估近期的血糖控制状况,并据此调整治疗方案。

除了糖化血红蛋白外,近年来另一种与血糖控制相关的生物标志物——糖化白蛋白逐渐引起人们的关注。糖化白蛋白是指血浆中的白蛋白与葡萄糖结合后形成的复合物,其代谢周期较短,约为2-3周,因而能够更快地反映近期血糖波动情况。相较于糖化血红蛋白,糖化白蛋白在糖尿病早期诊断、治疗效果评估等方面表现出一定的优势。不过,目前关于糖化白蛋白的理想控制范围尚无统一标准,临床应用亦不如糖化血红蛋白广泛。

在糖尿病的综合管理中,除了定期监测血糖和糖化血红蛋白外,有时还需检测血清胰岛素及C肽水平。胰岛素是由胰腺β细胞分泌的激素,负责促进体内葡萄糖的利用和储存,而C肽则是胰岛素原在转化为成熟胰岛素过程中产生的副产物。通过分析这两项指标,医生可以更好地了解患者体内胰岛素分泌功能的状态,区分1型与2型糖尿病,并指导个性化治疗策略的选择。

最后,针对部分糖尿病患者,尤其是1型糖尿病患者,可能还需进行自身抗体检测,以辅助诊断并评估疾病进展风险。常见的糖尿病自身抗体包括抗胰岛细胞抗体、胰岛素自身抗体、谷氨酸脱羧酶抗体以及蛋白酪氨酸磷酸酶抗体等。这些抗体的存在往往提示患者可能存在自身免疫介导的胰岛β细胞损伤,进而导致胰岛素分泌障碍。尽管抗体阳性并不直接等同于糖尿病的确诊,但对于疾病的早期识别、分型判断以及长期预后评估均具有重要价值。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会