【作物病虫科普·水稻稻曲病】

怎样防治水稻稻曲病?

稻农反映:局部稻田零星发生稻曲病,表现为穗部着生曲球、秕谷上升、青米粒多、整米率下降,严重影响米质,降低了水稻商品价值。那么,怎样防治水稻稻曲病呢?

三江平原科普工作室(简称“三平科工”)科研人员介绍,由稻绿核菌引起的水稻稻曲病,俗称稻伪黑穗病,又叫稻青粉病、稻谷花病,是我国水稻上的重要真菌病害,也是种传、土传、水传、气流传的恶性水稻病害之一。病菌以菌核在土壤或以厚垣孢子附着在稻种上越冬,成为次年病害的初侵染源。北方水稻生产过程中,七八月份会在水稻孕穗期后发生稻曲病,尤其是水稻抽穗扬花期发生普遍且发病重,通常在水稻齐穗后八九天达到发病高峰,仅危害水稻的部分谷粒,若不及时防治,会给稻农造成一定的经济损失,稻田减产可达30%左右。水稻孕穗至破口期,温度24℃-28℃、连雨、寡照(每天日照少于5小时)的天气有利于水稻稻曲病的发生与流行。目前水稻生产上对稻曲病的控制主要以药剂防治为主,使用的杀菌剂主要有己唑醇、氟环唑、琥胶肥酸铜、混合氨基酸铜、戊唑醇、三唑醇、咪鲜胺、波尔多液、碱式硫酸铜、王铜、申嗪霉素、枯草芽孢杆菌、井冈霉素、肟菌酯、嗜硫小红卵菌HNI-1、氯氟醚菌唑等单剂和多·酮、戊唑·多菌灵、井冈·枯芽菌、井冈·蜡芽菌、烯肟·戊唑醇、井冈·三环唑、井冈·三唑酮、井冈·硫酸铜、井冈·苯醚甲、井冈·丙环唑、井冈·烯唑醇、井冈·嘧苷素、井冈·氟环唑、井冈·低聚糖、井·烯·三环唑、井·酮·三环唑、丙环·咪鲜胺、肟菌·戊唑醇、三环·氟环唑、苯甲·丙环唑、甲硫·戊唑醇、己唑·稻瘟灵、己唑·四霉素、醚菌·氟环唑、啶氧菌酯·戊唑醇等混剂。

三平科工科研人员表示,为确保水稻稻曲病的防控,现将预防措施与治疗技术分享如下:

一是保护与预防方法。在水稻生产过程中,可采取加强稻种检疫、轮换选用抗(耐)病品种、多管齐下控制菌源、合理轮作换茬、种子消毒、培育无病稻苗、适时合理排灌、科学施用肥料、搞好病情预报等措施进行预防和保护。

二是治疗与控害策略。药剂防治是目前水稻稻曲病应用最有效的防治方法,可控害保穗。也就是在7月20日至28日(稻曲病发生前的破口前7天或发生初期),每亩交替选用19%啶氧·丙环唑悬浮剂50—70毫升、35%氟环·嘧菌酯悬浮剂20—25毫升,兑水30—50公斤后均匀喷湿叶面,可隔10—15天在水稻齐穗期再喷1次,注意大风天或预计1小时内降雨勿喷药。或在水稻稻曲病初见零星病斑时,每亩用200克/升氟唑菌酰羟胺悬浮剂20—25毫升,兑水30—45公斤均匀喷雾,注意大风天或预计施药后1小时内降雨,以及遇极端温湿度条件下勿用药;也可在水稻稻曲病发生初期,每亩用30%肟菌·戊唑醇悬浮剂36—45毫升,兑水30—50公斤进行叶面均匀喷雾处理;水稻稻曲病严重(也就是一穗中出现病粒在六粒以上的),可隔7天左右再喷1次药。若采用35%氟环·稻瘟灵乳油(每亩用80—100毫升),或40%噻呋·嘧菌酯悬浮剂(每亩用30—40毫升)防治稻曲病,最多可喷施2次,且能兼防水稻纹枯病、稻瘟病。

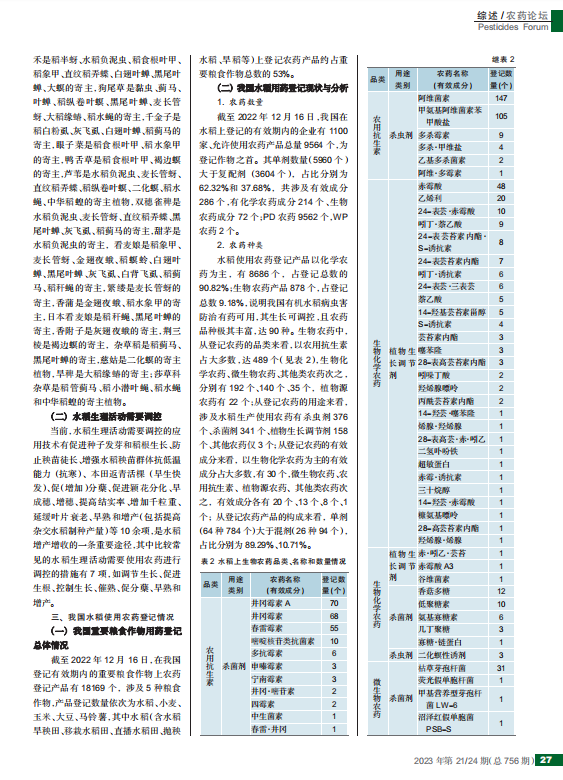

稻农朋友们,也可搜索三平科工科研人员撰写的《产量居世界第一的水稻使用农药产品登记情况综述》一文,了解更多水稻用药知识(如图)。

关注作物病虫科普,呵护美丽乡村振兴!

来源: 富锦市城东街道办事处

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

富锦市城东街道办事处

富锦市城东街道办事处