在探索地球气候变化的征程中,科学钻探犹如一台时光机,带领我们穿越不同的时间尺度,深入挖掘气候与地质构造的奥秘,为破解气候变化密码提供了珍贵的线索。

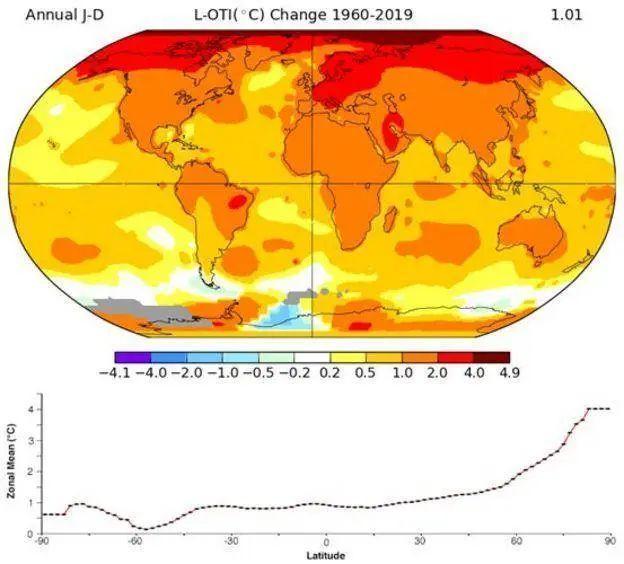

20世纪地球科学的一项重大突破,便是认识到人类活动对地球表层系统和全球气候产生了直接且深远的影响。近百年来,全球平均气温显著升高约 1℃,两极冰川持续消融,冰量锐减,海平面不断上升。整个地球气候系统呈现出加速变化的态势,而这背后极有可能是人类过度排放温室气体所引发的“温室效应”。然而,人类活动究竟在多大程度上改变了气候?未来气候变化的极限状况又将如何?这些关键问题迫切需要科学的解答。

松科二井,2014年4月13日开钻,历时4年多时间,完钻井深7018米,成为亚洲国家实施的最深大陆科学钻井和国际大陆科学钻探计划(ICDP)成立22年来实施的最深钻井。“松科二井”宛如一座气候研究的宝库,为我们提供了极为关键的“史料”。其获取的岩心源自白垩纪,这根长达 4134.81 米、完整度高达 96.61%且几乎毫无损失的岩心,仿若一条径直通往白垩纪的“时光隧道”。地质学家们借助对这根岩心的深入研究发现,在白垩纪时期(距今约 1.45 亿年至 6600 万年),地球大气中的二氧化碳浓度超过 0.1%,足足是现今浓度的两倍有余,当时的气温也比现在高出 5 至 10℃。此外,白垩纪大气中二氧化碳浓度的波动与气候的冷暖变化紧密相连。这些研究成果对于当代气候研究具有不可估量的重要意义,它们为我们理解地球气候系统的运作机制提供了远古时期的参照系,让我们得以窥探在不同气候条件下地球的状态,进而为预测未来气候变化提供了新的思路和依据。

尽管“松科二井”的成果斐然,但地球的气候变化历史源远流长,仅仅依靠白垩纪的岩心记录远远不足以全面揭示其规律。探寻更为完整、精确的气候变化规律,迫切需要更大时间尺度的“史料”,这就使得科学钻探获取更多不同地质时期的岩心显得尤为重要。

目前的研究清晰地表明,新生代(6400 万年前至今)全球气候经历了最为显著的变化,即从“温室地球”逐渐演变为“冰室地球”。然而,由于长期缺乏对大陆环境长时间尺度的连续记录,我们对新生代全球气候变化的特征及动力学机制的理解始终存在着较大的局限性。为了填补这一空白,我国毅然实施了渭河盆地国际大陆科学钻探计划项目。渭河盆地地理位置独特,处于黄土高原与秦岭造山带之间,对东亚季风气候变化极为敏感,并且幸运地保存了超过 7500 米的巨厚细粒河湖相沉积,无疑是开展科学钻探的理想之地。该钻探计划分阶段推进,第一阶段着重获取上部 3000 米的沉积地层,而第二阶段则致力于获取盆地 7500 米完整的沉积记录。通过这一计划,有望深入揭示新生代季风的发生过程及其与青藏高原—秦岭隆升之间的内在关联,为全面探寻气候变化规律提供更为丰富、详实的依据,极大地推动地球科学在气候变化研究领域的发展,助力我们更精准地把握地球气候的演变脉络。

除了岩心,冰芯也是研究气候环境演变的一把利器。在地球的两极以及部分高海拔地区,被厚厚的冰层所覆盖。通过精心设计的钻探工程获取冰芯,科学家们能够从中获取近百万年来关于气温、降水、大气化学等气候环境各要素的变化信息,从而深入探究气候影响环境变化的驱动因子,诸如大气温室气体含量的波动、太阳活动的强弱变化、火山活动的频率与规模等。近年来,世界各地在南北极地区积极开展了大量相关的钻探工程。其中,欧盟在南极冰穹 C 完成的深度达 3270 米的钻探项目尤为引人注目,其获取的冰芯完整记录了过去 80 万年的连续气候环境变化信息,确凿地证明了南极洲曾出现以十万年为周期的冷暖交替现象。这一成果不仅加深了我们对南极这片神秘大陆的认识,更让我们对全球气候变化的周期性和复杂性有了更为深刻的理解,为构建更为精确的气候模型提供了极为宝贵的数据支持。

科学钻探作为探索气候变化的重要手段,无论是岩心还是冰芯的研究,都在不断拓展我们对地球气候系统的认知边界。从白垩纪的高温高二氧化碳浓度环境,到新生代的气候转型,再到近百万年的冰芯记录所揭示的气候波动,每一项成果都如同拼图的碎片,逐渐拼凑出地球气候变化的完整画卷。随着科学技术的不断进步与钻探工程的持续深入,我们有理由相信,在未来,科学钻探将为我们解开更多气候变化的谜团,为人类应对气候变化挑战提供更为坚实的科学依据,引领我们走向与地球和谐共生的可持续发展之路。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普