作者:王梦宇 上海交通大学医学院附属第六人民医院

审核:吴 强 上海交通大学医学院附属第六人民医院 主任医师

现代人外出,面对不熟悉的街道,我们往往会不由自主地拿出手机,打开那个神奇的工具——GPS导航,从而瞬间找到方向。GPS导航这一现代人类的伟大发明,极大地改变了过去出门“一抹黑”的困境,为我们的日常出行带来了极大的便利。你是否曾想象过,当“GPS导航”与“白内障手术”相遇,眼科医疗领域将会迎来怎样的变革?

白内障的由来

人眼就像一台精密的照相机,而晶状体则相当于照相机的镜头。随着岁月的流逝,原本透明的晶状体会逐渐变得浑浊,眼前仿佛被一层雾所笼罩,导致视物模糊、重影。这是因为照相机的“镜头”模糊了,光线无法透过镜头,进而形成了我们所说的“白内障”。

白内障的症状

图1 版权图片 不授权转载

人眼的“焕新”手术

白内障是全球首要的致盲性眼病,通常从50岁左右开始发病。据统计,80岁以上人群的白内障发病率高达92.6%。治疗白内障的最佳方式是手术,手术的核心目的是将患者自身混浊的晶状体取出,并植入一个新的“镜片”,这个“镜片”被称为“人工晶体”。过去,由于人工晶体不具备调节能力,术后患者无法自如地调节不同距离的视力,难以兼顾看远和看近的需求。然而,随着高端多焦点人工晶体的问世,白内障合并的屈光问题(如近视、远视、老花、散光)都能通过植入眼内“镜片”得到一并解决,为患者提供远、中、近全程的视觉体验。

精准白内障手术,谁来守护?

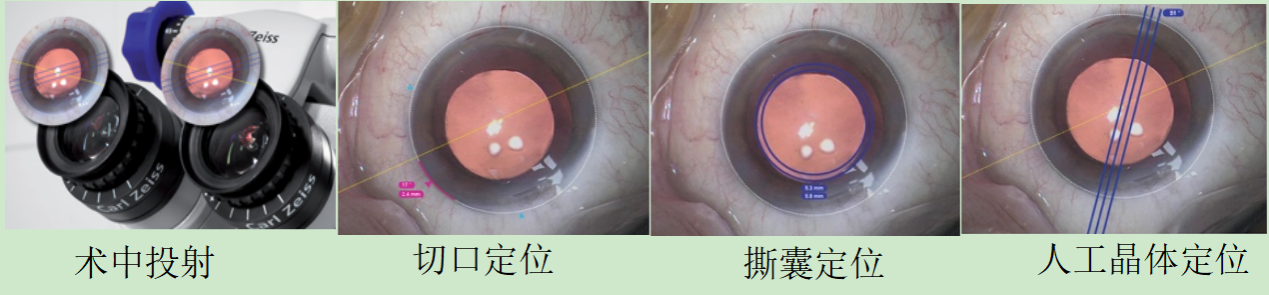

在过去,白内障手术主要依赖于主刀医生的经验和手术技巧。如今,随着手术设备的不断升级换代,尤其是精准眼科导航系统的出现,主刀医生从“赤手空拳”变为“全副武装”,用科学的方法战胜了传统手术的局限性。这一系统既保证了白内障手术的安全性,又实现了更加精准和令人满意的术后效果。

白内障手术的“GPS”系统如何辅助医生?

首先,导航系统通过生物识别技术采集患者的术前检查数据;其次,它对患者眼球表面的血管进行微米级别的精准识别,这是肉眼无法做到的;最后,计算机辅助对血管进行标记,手术过程中就可以通过这些标记点对眼球进行实时定位和追踪。

术中“GPS”系统对散光患者的重要意义

眼科导航系统对白内障联合散光矫正型人工晶体(Toric Intraocular Lens, TIOL)植入的精准性至关重要。据统计,白内障合并术前角膜散光≥100度的患者比例约为45%。TIOL是矫正白内障术前散光的最常用方法。然而,由于每个人的散光度数和散光轴位各不相同,手术时需要将TIOL的轴位与患者的角膜散光轴位进行精确匹配。传统的方式是由手术医生在手术前在眼球表面用标记笔进行人工定位,过程复杂且误差较大。而现在,有了“GPS”导航的辅助,医生在显微镜下就能实时看到TIOL需要对准的那条轴位线,从而真正实现了白内障合并散光的精准个性化手术。

图2 版权图片 不授权转载

结语

随着多种新型功能性人工晶体在临床上的广泛应用,白内障手术已经从防盲性时代进入了屈光时代。患者对白内障术后视觉质量的要求也在不断提高,而规范的屈光管理也需要更加先进的科技手段来辅助。当“GPS导航”与“白内障手术”相遇时,新一代眼科医生们能够避开过去的那些“弯路”,实现快速、准确、稳定的术后效果,从而将现代白内障手术推向新的高度。

[1]Liu YC, Wilkins M, Kim T, et al. Cataracts [J]. Lancet, 2017, 390(10094): 600-612. DOI: 10.1016/s0140-6736(17)30544-5.

[2]中华医学会眼科学分会白内障与人工晶状体学组. 我国散光矫正型人工晶状体临床应用专家共识(2017年) [J]. 中华眼科杂志, 2017, 53(01): 7-10. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2017.01.003.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会