作者:罗志毅 郑州大学第一附属医院 副主任医师

审核:高 林 郑州大学第一附属医院 主任医师

张女士今年63岁,平时身体没发生过大的疾病,在半个月前,突然觉得头晕,眼前发黑,持续不到2分钟,症状自行恢复后没有发现其他不适,于是就没在意。就在前几天,又出现同样症状,还伴有一侧肢体无力,被家人紧急送到医院,颈动脉彩超及脑血管造影发现颈动脉斑块伴动脉严重狭窄。经过颈内动脉板块剥脱术后,未遗留后遗症痊愈出院。

在这个案例中,张女士半个月前发生的突然头晕,眼前发黑就是“小中风”。

“小中风”,医学专业术语叫“短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)”,是指在短时间内脑血流量减少引起的脑功能障碍。其特点是犯病突然,大多数情况下并无意识障碍或丧失,历时短暂,一般不超过24小时,在数秒钟、数分钟或数小时内完全恢复常态而且没有任何后遗症。

图1 版权图片 不授权转载

但小中风患者早期发生脑梗死的风险很高,7天内为4%~10%,90天为10%~20%(平均为11%)。小中风患者在第1年内脑梗死发病率较一般人群高13~16倍。小中风患者不仅容易发生中风,也容易发生心肌梗死和猝死。因此医学家们常常把它看成脑血管病的先兆或危险信号。

那么“小中风”的发病原因是什么?

(1)动脉粥样硬化:是最主要的发病原因。供应大脑血液的大动脉(如颈动脉、椎动脉)血管内出现了被称为粥样斑块的脂肪沉积,导致颈内动脉系统或椎基底动脉系统的动脉严重狭窄,血压的急剧波动导致原来靠侧支循环维持的脑区发生一过性缺血。

(2)微栓塞:动脉粥样硬化的不稳定斑块、附壁血栓的破碎脱落、瓣膜性或非瓣膜性心源性栓子及胆固醇结晶微栓子阻塞小动脉常导致其供血区域脑组织缺血。当栓子破碎或溶解移向远端时,血流恢复,症状缓解。

(3)血液成分改变:血液黏稠度增加、血脂异常、血糖增高、红细胞增多、血小板增多、凝血因子异常、脱水等,均可诱发或引起“小中风”。

(4)血流动力学急速改变:原有颈动脉或唯一基底动脉系统闭塞或狭窄的病人在突然转动头部或屈伸颈部时,发生一过性脑血流量减少而引起“小中风”。

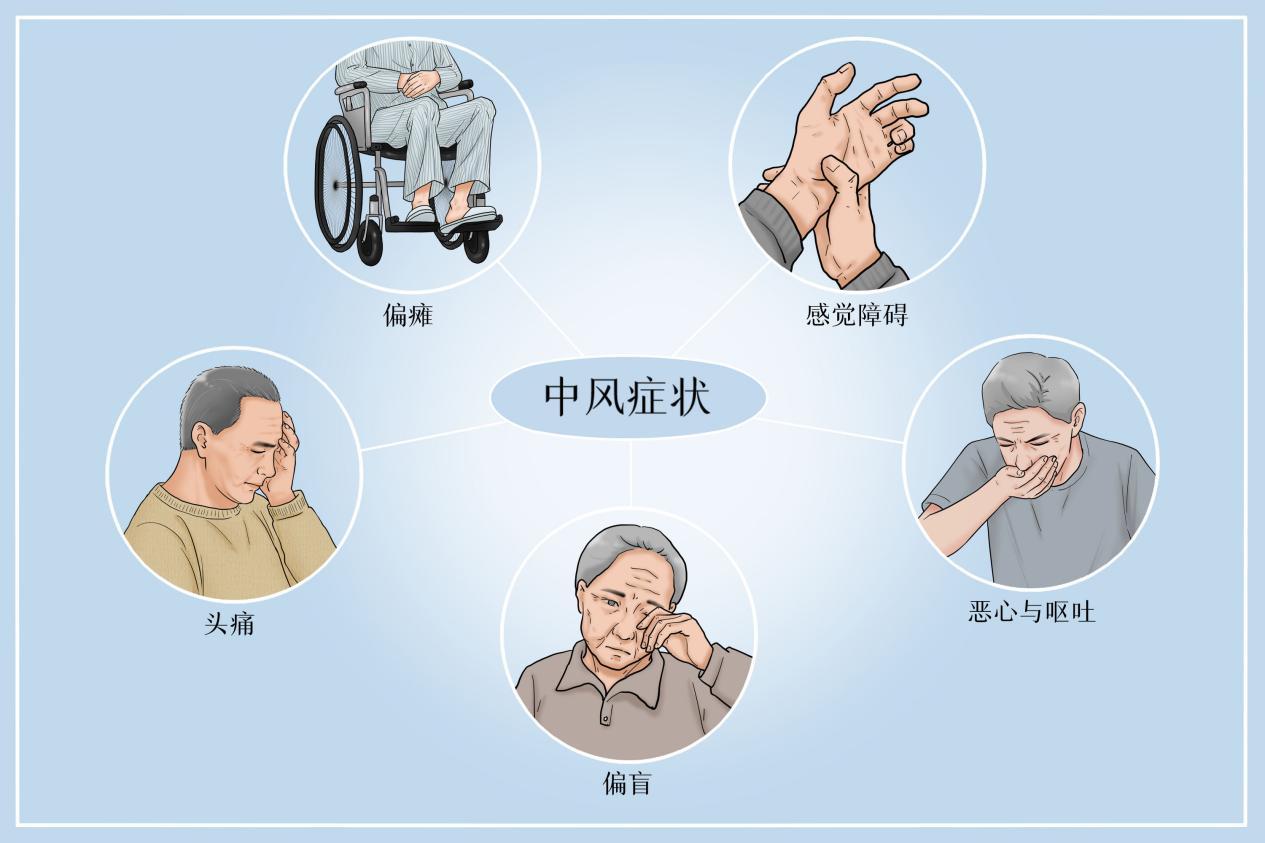

“小中风”的临床表现有哪些?

图2 版权图片 不授权转载

(1)眩晕或头晕症状:高血压患者常出现眩晕或头晕症状,但是如果感到眼前物体或自己的身体向一定方向旋转,同时伴有恶心和呕吐症状,就像在原地快速旋转后,突然停下来时体验过的这种眩晕感。这种情况就是“小中风”发作了。

(2)单侧肢体麻木、感觉异常:一侧面部和肢体有麻刺感或麻木感,或一侧面部、上下肢力量减弱,不受支配,口角歪斜、流涎,胳膊抬举困难,或手中拿的物品忽然掉落,走路一只脚拖地甚至不能站立行走等。

(3)一过性黑蒙、视野范围缩小、出现复视情况:眼睛好像突然被黑幕遮住,几秒钟或几分钟后黑幕逐渐隐去,视力突然丧失之后视力又会恢复如初。视物模糊,看不清楚眼前侧方的物体,不能避开一侧的障碍物,导致身体反复碰撞障碍物,有时看东西时会出现重影。

(4)走路失去平衡:在站立行走时不稳,或上肢动作不稳、不准,显得不够协调,有时甚至突然晕倒,但之后会迅速清醒。

(5)发音不清、失语或语言不流畅:说话口齿不清,觉得舌头发硬,但个人的意识很清楚,心里也是明明白白,而且很快恢复正常。讲话速度会变慢,常常因为找不到适当的词语来表达,而停顿下来。

(6)丧失语言理解能力:不能理解别人的话语,或书写、阅读困难。

(7)记忆丧失:出现记忆障碍,尤其是丧失近期记忆,或个人习惯、判断力发生改变,但照样可以进行日常活动,或出现原因不明的智力减退、注意力不集中。

一旦发生“小中风”应该怎么办?

(1)立即就医进行评估与干预:小中风发病后2~7天内为卒中的高风险期,患者和家属应该引起重视,积极就医进行紧急评估与干预,可以减少卒中的发生。

(2)入院治疗:小中风发病1周内,经过专科医师评估后具备下列指征者建议入院治疗:进展性TIA;神经功能缺损症状持续时间超过1小时;栓子可能来源于心脏(如心房颤动);已知高凝状态;TIA短期卒中风险评估为高危患者;头颅磁共振DWI已显示对应小片状缺血灶或缺血责任大血管狭窄率>50%。

(3)积极治疗危险因素:如高血压、高血脂、心脏病、糖尿病、脑动脉硬化。

(4)药物干预治疗:

抗血小板药物帮助抑制血小板聚集和释放。

心源性栓塞性TIA可采用抗凝治疗。

扩溶治疗可帮助改善机体微循环、降低血液黏度的作用等。

扩血管可增加脑血流量、提高血液流动、改善微循环等。

中医、中药治疗可使用有活血化瘀作用的中药或中成药,进行中医的活血化瘀治疗帮助改善微循环、降低血液黏度等。

(5)外科治疗和血管介入治疗:对适合颈动脉内膜切除术或颈动脉血管成形和支架置入术者,最好在48小时之内手术,不应延误治疗小中风的预防。

哪些人容易发生“小中风”?

“小中风”好发于50~75岁的中老年人,男性多于女性。“小中风”的发病与动脉硬化有关,因此,有下列情况的人更容易发生“小中风”:

有高血压、糖尿病、冠心病、心房纤颤、颈椎病、慢阻肺、睡眠呼吸暂停综合征等慢性疾病者。

血脂、血液黏稠度明显增高者。

真性红细胞增多症患者。

有脑卒中家族(遗传)史者。

长期大量吸烟或酗酒者。

肥胖、体力活动少而脑力活动多者。

工作紧张、压力过大、脾气急躁者。

不合理饮食及疏于身体检查者。

如何预防“小中风”?

图3 版权图片 不授权转载

控制各类危险因素,如稳定血压、控制血糖,降低血脂、血黏度,治疗房颤。养成健康的生活方式,保持规律作息,戒烟限酒,不要长时间熬夜,避免过度疲劳和情绪波动,适当参加体育活动,如散步、慢跑、做体操、练气功等,但不宜从事过于激烈的运动。应积极控制稳定的情绪状态,如保持轻松、愉悦、稳定的心情,减少大喜大悲、过度紧张焦虑、过度忧思。树立健康意识,定期体检,及时发现异常并积极预防治疗。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会