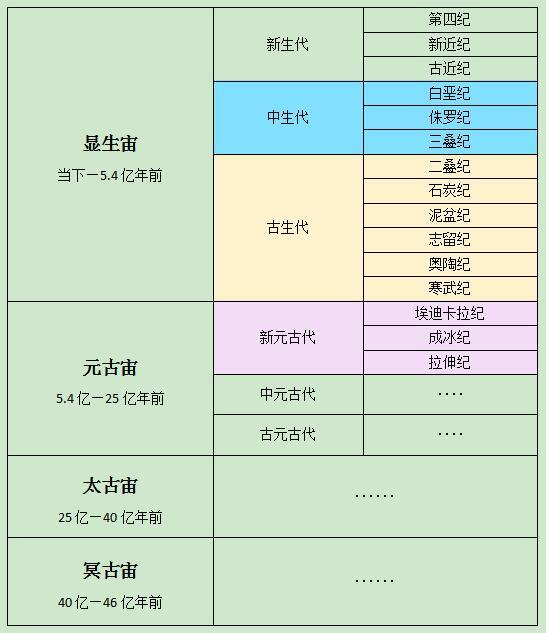

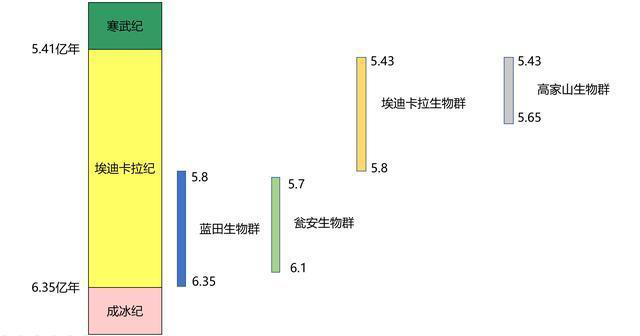

地球生命经历了38亿年的漫长演化,大部分时间都是单细胞的微体生物世界。那么生命什么时候开始由微小变大、从简单变得复杂的呢?在安徽休宁县蓝田镇发现的蓝田生物群(距今6.35亿—5.8亿年),定格了生命变大的中间过程,是生命从微体开始变大的重要见证。

比寒武纪更早,是谁在水底快乐生活?

究竟谁是蓝田镇的原住民?想必谁也比不过它们。蓝田生物群,这个黄山地区最古老部落,大量多细胞真核生物于寒武纪之前的埃迪卡拉纪时期,便在此聚居,开辟家园,安居乐业。它们以宏体藻类、后生动物、疑难化石三大类群为主要代表:

蓝田生物群所在地(安徽省黄山市休宁县蓝田镇)

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

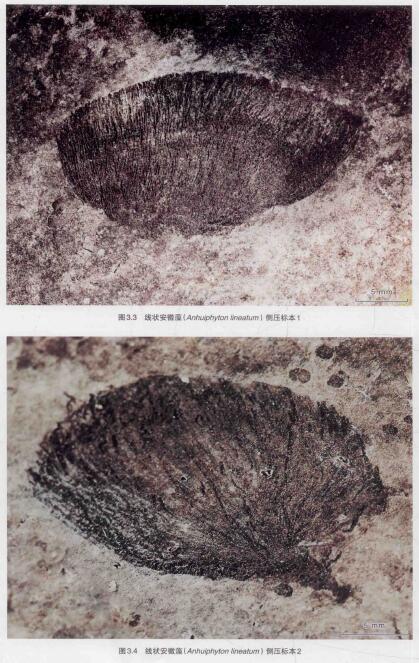

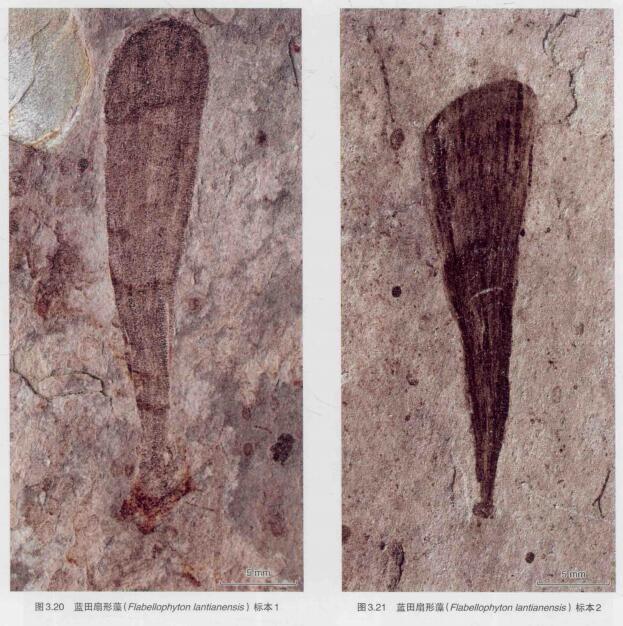

宏体藻类

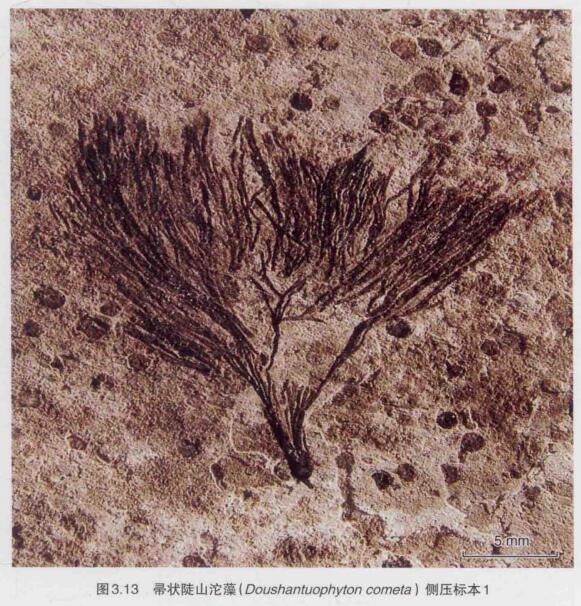

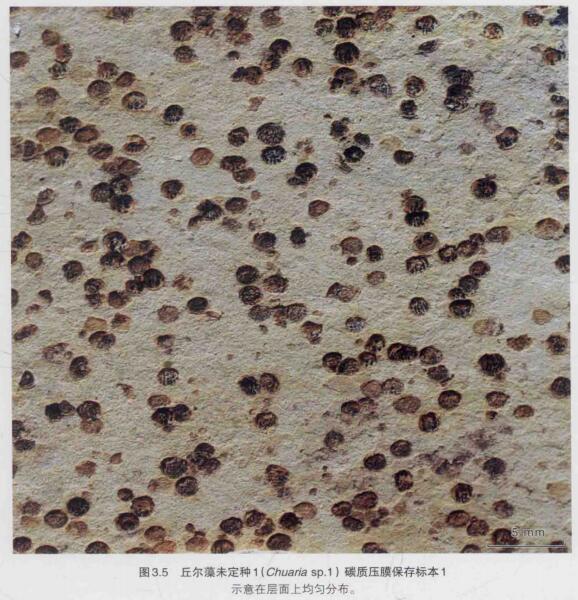

这个族群主要是扇状、丛状生长的多细胞藻类,有固着器官(发挥固着作用),它们的个头集中在1.5—3.5厘米,大多是蓝田扇形藻和线状安徽藻,最长的蓝田扇形藻可达10多厘米。个体较小的丝状藻类,比如线状陡山沱藻、坚实陡山沱藻、中华拟浒苔、玛波利亚藻等偏少,它们零散分布于蓝田扇形藻和线状安徽藻之间。那时候的海底间接性有氧,蓝田生物群的藻类就生存在地史夹缝的有氧时期或部分区域的有氧地带,当阳光照进来时,它们抓紧时间“深呼吸”,靠光合作用生活。数量最多的丘尔藻几乎在所有化石层都有大量产出,古生物学家猜测它们可能是浮游藻类的休眠期囊孢。

线状安徽藻(左) ,蓝田扇形藻(右)

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

帚状陡山沱藻(左),丘尔藻(右)

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

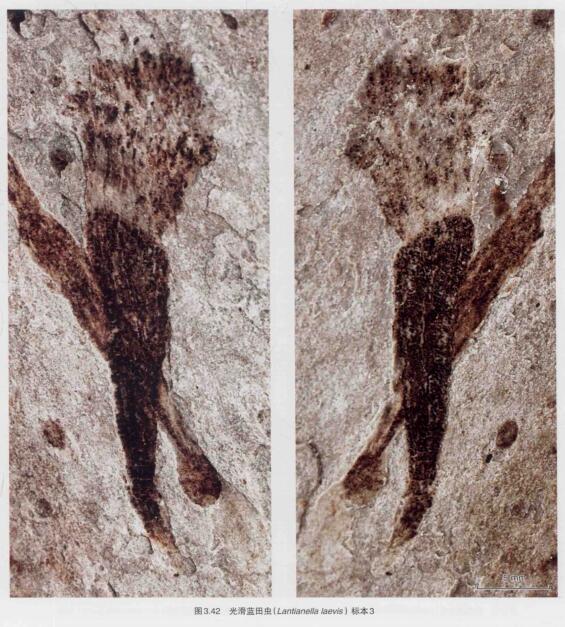

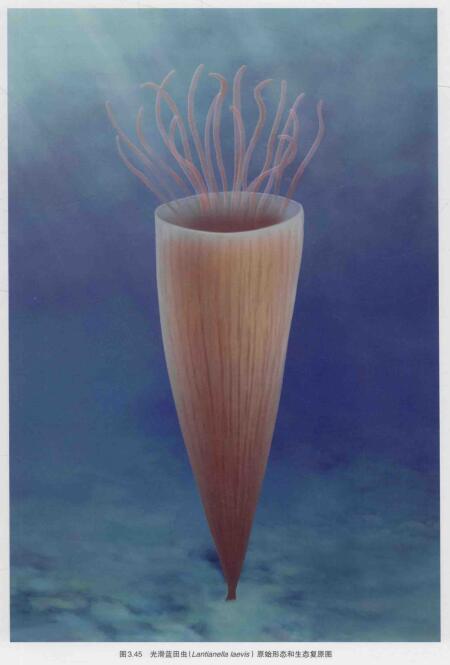

后生动物

蓝田生物群发现的动物很少,有光滑蓝田虫、环纹蓝田虫、杯状皮原虫、梭状前川虫、稀少休宁虫。动物化石数量较少的原因,可能跟化石的生物属性及保存有关,因为此时的动物既没有生物矿化的骨骼,细胞也不像藻类那样具有抗降解的有机质外壁。不过它们有固着器,以固着方式生活在水底,也是底栖生态系统的一分子。动物们虽然不能四处游动,但“头上”(顶端)有很多触手,它们靠这些触手捕捉身边的微生物或沉降的有机质颗粒“充饥”。

光滑蓝田虫

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

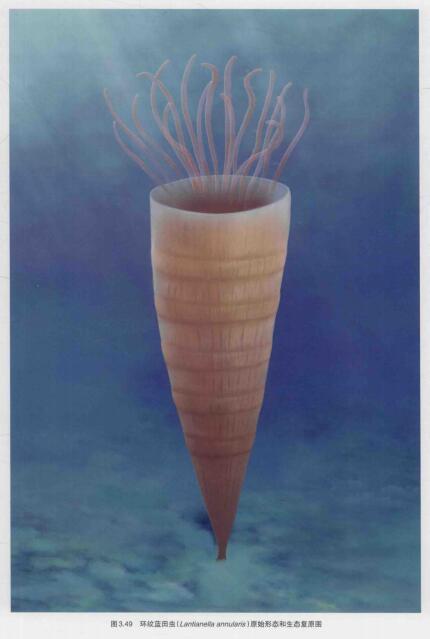

纹环蓝田虫

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

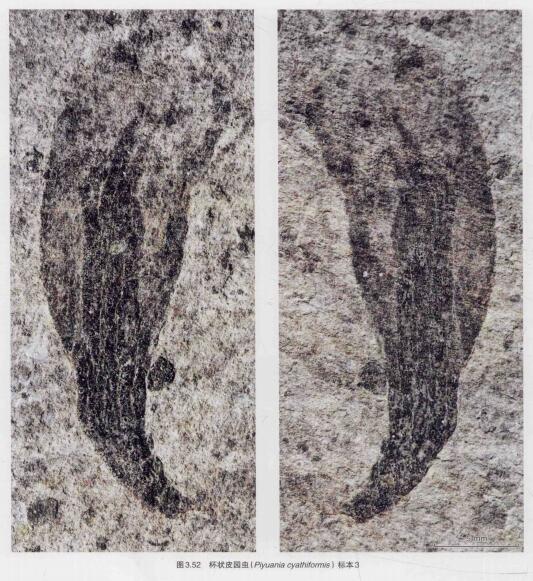

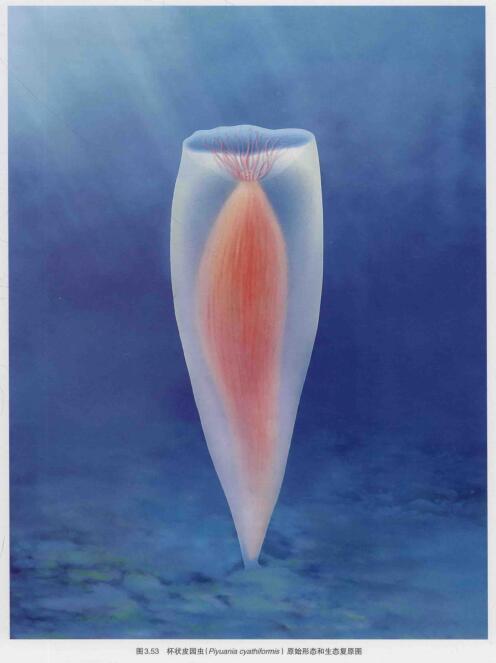

杯状皮原虫

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

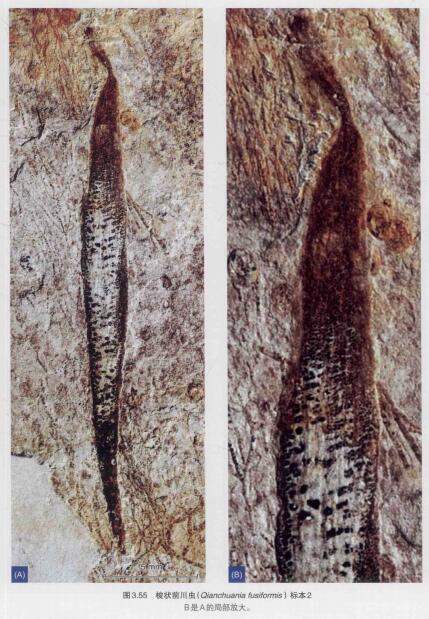

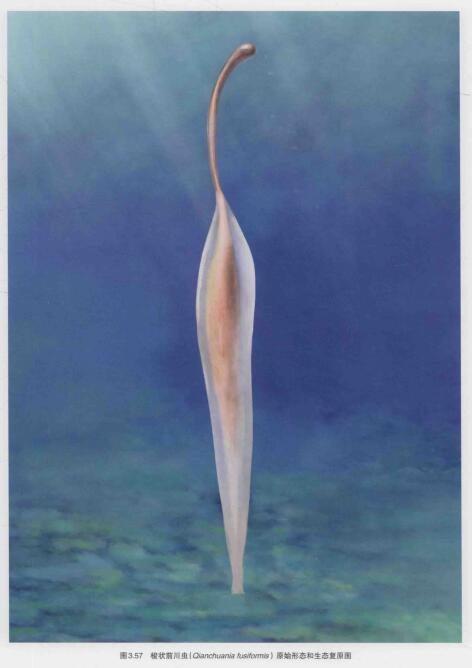

梭状前川虫

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

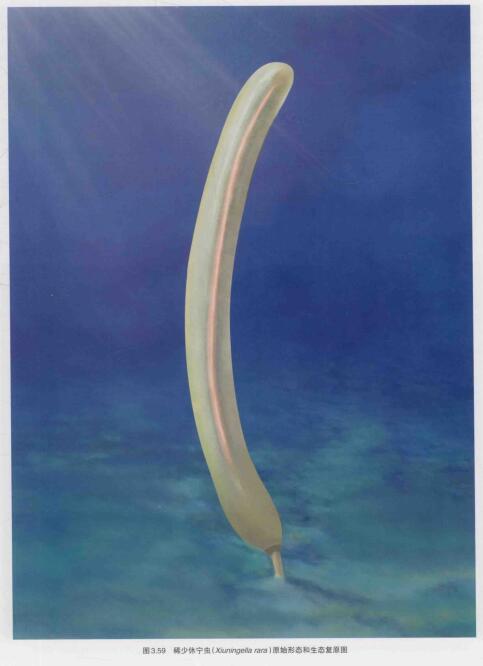

稀少休宁虫

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

疑难化石

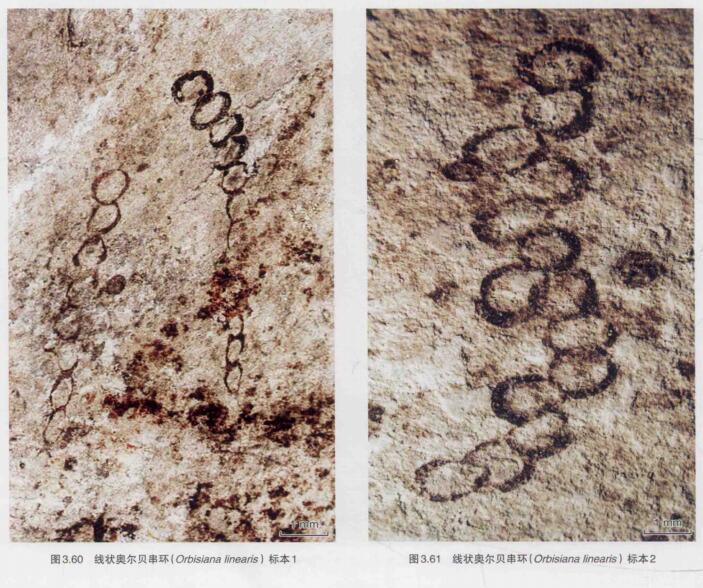

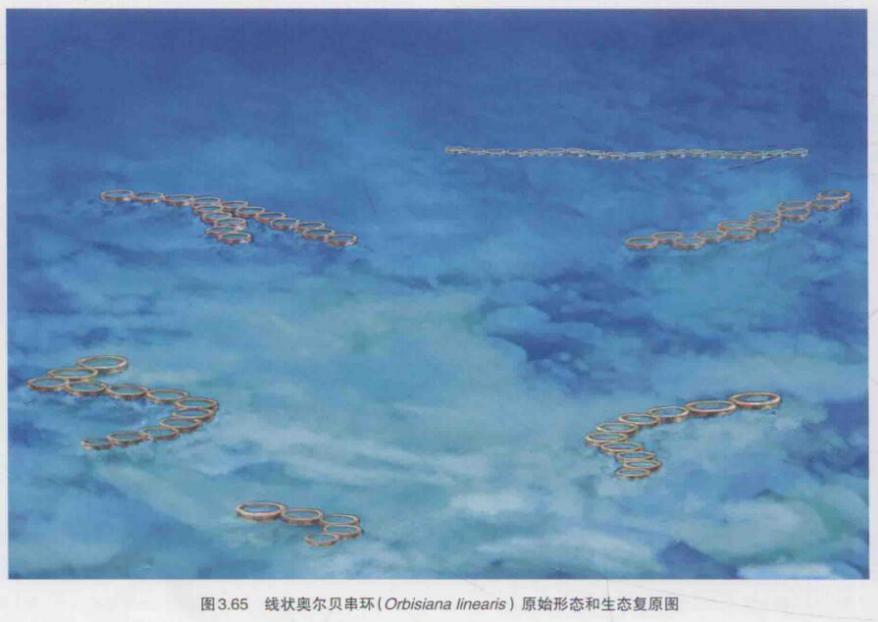

蓝田生物群还有一些化石的生物属性仍需研究,暂被归为疑难化石一列。比如线状奥尔贝串环,它是由众多毫米级圆环或圆筒以彼此相切方式组成的单链状集合体。它甸匐着生活在水岩交互界面上,或者一半埋在沉积物中一半露在水里生活。虽然线状奥尔贝串环确切的生物属性还不确定,但是同许多埃迪卡拉生物一样具有模块化的身体,应该是方便吸收营养,更好适应于当时的海洋环境。

疑难化石:线状奥尔贝串环及其复原图

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

打架斗殴?NO,它们处的很和谐

各自安好、互不打扰,是蓝田原住民的最大默契。蓝田生物群的一大特征是生物之间相安无事,宏体藻类和动物占据了底层水体约10 cm左右的生态位,匍匐生长的线状奥尔贝串环位于水体最底层,以丘尔藻为代表的浮游藻类漂浮于水体之中。彼此之间和谐相处,也没啥竞争,毕竟它们都是底栖固着生活在水底,不会动、更没有嘴去争吵。这个时期,生物界还没有做好占领海洋各水域的准备,绝大多数动物都还是二胚层体制(生物进化时,胚层按着从二胚层到三胚层的这个方向演化,从二到三这个新出现的胚层叫中胚层),中胚层出现后,动物才能形成骨骼、肌肉、血液、生殖器官,进而演化出排泄系统、循环系统等复杂行为。彼时的动物还没有嘴和骨骼,更缺乏进行运动、取食和消化的器官。当时的生物大多靠身体表面和海水接触,渗透吸收营养。

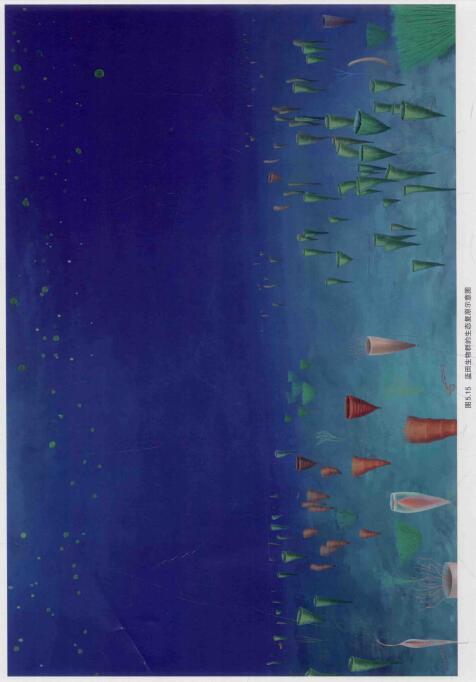

蓝田生物群复原场景

图源:袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

6亿年前的生活,是种什么体验?

来的意外,走得安详。从埋藏状态来看,蓝田生物群的化石倒伏随意、分布自然,大部分生物的固着器都保存完好,如此种种表明它们是原地埋藏。保存化石的页岩层理发育完整,没有反映强水动力的沉积构造和化石搬运迹象,表明它们沉积于安静的水体,这些生物应该生活在海浪打不到的深部环境中。参照如今海洋的浪基面标准,水深应该在50米以下。藻类需要光来进行光合作用,所以它们的生活区域应该在200米的透光带内,也就是水深50—200米的范围内。这些生物生存需要氧气进行呼吸作用,说明当时至少在局部较深水环境中已经含有足够的氧气。

时代之变,正以前所未有的方式悄悄进行

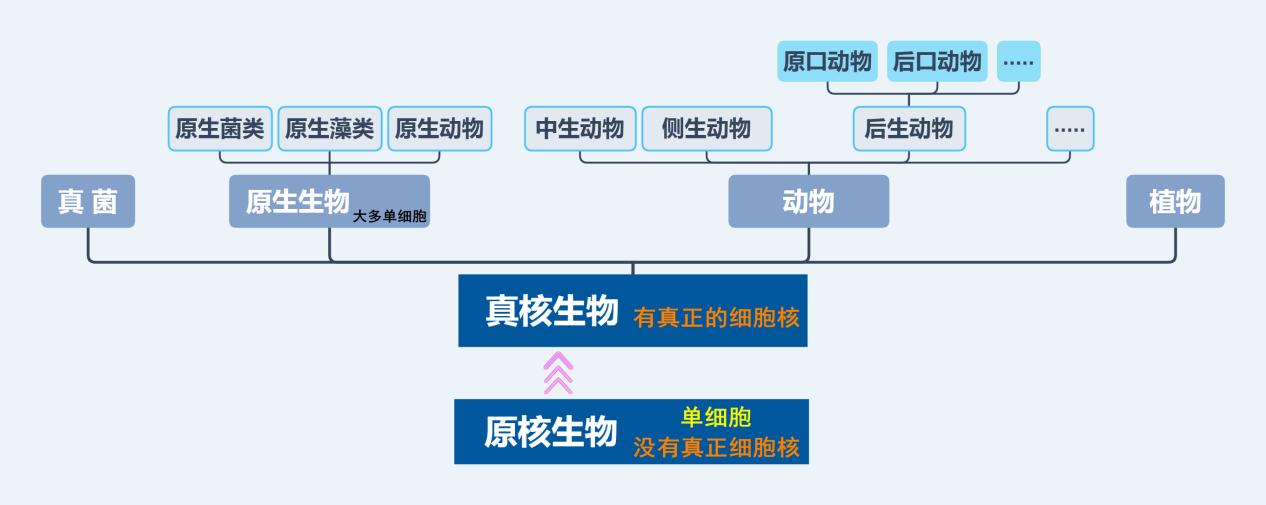

你可能不知道的是,蓝田生物群这样一个复杂生物为主体的生态系统,出现在“雪球地球”事件刚刚结束之后。新元古代(距今10亿—5.4亿年)地球发生了超大陆的裂解与重组、古海洋氧化等重大事件。罗迪尼亚超大陆的裂解过程伴随着超级地幔柱活动、古地磁变化、岩浆活动等,影响了大气圈和水圈中氧气与二氧化碳的循环,引发全球极端冰室气候,形成了覆盖整个地球的冰雪,即“雪球地球”事件。在此期间,生命由原核生物为主体,逐步转变为以真核生物为主。

当然,一些真核生物的多细胞化过程早在古元古代就已发生,但由于氧气含量低等系列原因,其进程非常缓慢。蓝田生物群出现在新元古代大冰期结束后不久,是环境的巨变及其与生物协同演化的结果。经过长达一亿多年的冰期—间冰期事件之后,埃迪卡拉纪的地球不再寒冷,大气圈氧含量增加,深层海水被逐渐氧化,一些浮游的微体真核生物能够迁移到较深水的海底生活。古老的光合藻类与动物在安徽蓝田的古海洋中繁盛,真核生物多细胞化进程加快,生命开始悄悄变大。

以今天的视角来看,蓝田生物群的藻类和动物都是“小不点”,毕竟这些小家伙们大多只有几厘米长,但是从“微米级”的简单生物演化为“厘米级”的多细胞复杂生物,已经是生命演化史上具有里程碑的一跃。

进化是变异过程,也是适应过程。几亿年前的大冰期给生命带来了“灭顶之灾”,但挑战与机遇并存,生命的演化从未中断,它们由小变大、由简单到复杂,博弈、适应、变异,在与环境斗争和适应的过程中,生命更加缤纷多样。如果地球上的生命有一个共同的处世态度,那这个态度也许是“创新”。地球状态的变化促使生命不断改变和“创新”,而生命的“创新”之力更在一定程度上带来了生物的多样性,也在一定程度上改造了地球的面貌。

参考文献:

[1]袁训来等[著].蓝田生物群[M].上海科学技术出版社.2016

[2]袁训来,陈哲,肖书海,等.蓝田生物群:一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J].科学通报,2012,57(34):3219-3227.

[3]袁训来,庞科,唐卿,等.复杂生物的起源和早期演化[J].科学通报,2023,68(Z1):169-187.

[4]冯伟民.海洋生物是从什么时候开始“楼上楼下”分层生活的.科学大院,2017.11.6

作者:牛静笛 安徽省地质博物馆科普人员、研究实习员

审核专家:何学智 安徽省地质博物馆(安徽省古生物化石科学研究所)研究室负责人、副研究员

来源: 安徽省科技创新服务中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助