摘要:本文根据天桥考古发现,结合历史文献和地图资料对天桥的结构与形制进行了探讨,指出天桥历史上发生过平桥改拱桥、拱桥改平桥和被拆除掩埋三次重大变化。其中拱桥时期为中央石拱桥、两侧石梁平桥的形制。根据石梁遗迹,基本确定天桥跨径为1.6米,天桥遗存的下部和基础为清代遗迹。

关键词:天桥;平桥;拱桥;复原

北京天桥历史悠久,这座天桥就是位于前门大街南端、永定门大街北端的老天桥。随着北京中轴线申遗和文化遗产保护的深入,对已经被废弃埋没多年的天桥的考古终于提上日程,本人有幸亲临现场听取了北京考古院专家们的介绍,并对天桥遗迹进行了初步考察,对天桥的结构和形制提出如下看法,供各方面参考。

一、天桥结构与形制的演变

关于天桥的传说很多,但关于天桥构造的历史记载很少,最早的天桥形象是一座平梁桥,见于《康熙南巡图》中的描绘,一座平板矩形桥孔的梁式桥。说明在康熙三十年(1691)以前,天桥就以梁式桥存在,后来发生了三次重大变化。

《康熙南巡图》(局部)中的天桥

天桥的第一次重大变化,发生在乾隆五十六年(1791),由平板梁式桥变成石拱桥。

《钦定四库全书·清会典事例·工部桥道》中记载了天桥名称:“雍正七年(1729年)谕:正阳门外天桥至永定门一路,甚是低洼,此乃人马往来通衢,若不修理,一遇大雨必难行走。至广渠门内之路,亦著一并查勘具奏,钦此。遵旨。......再天桥起至永定门外吊桥一带道路,应改为石路,以期经久。”由此可见,位于正阳门与永定门之间的天桥确切无疑,总体上周边地势比较低洼,故后来一些文献说到天桥显得比较高凸,且此时道路由土路改为石路。

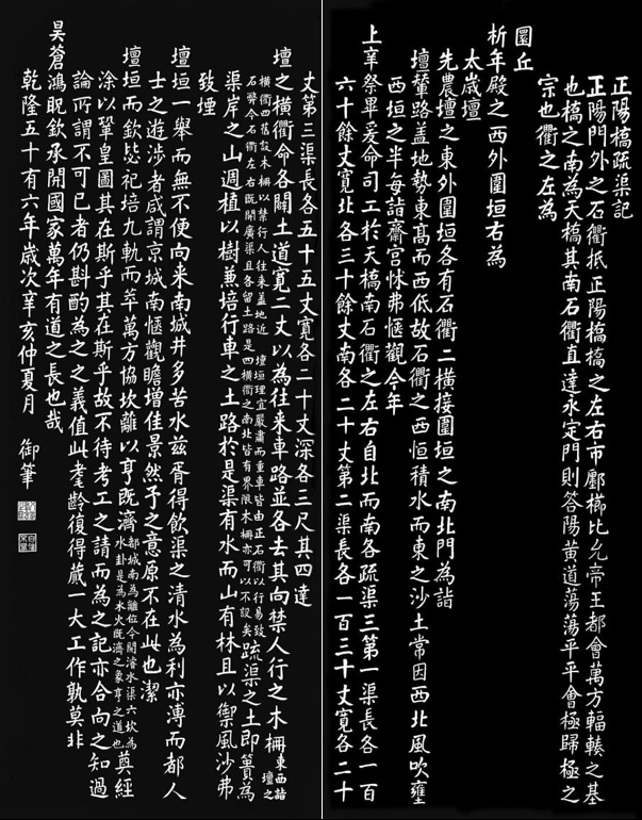

关于天桥还有一篇重要文献,那就是清乾隆五十六年(1791年)御笔《正阳桥疏渠记》碑文,其中说到天桥:“(正阳)桥之南为天桥,其南石衢直达永定门,则答阳黄道,荡荡平平,会极归极之宗也。”“今年上辛祭毕,爰命司工于天桥南石衢之左右,自北而南各疏渠三。”这一年,因乾隆皇帝即位55年和80大寿双庆,决定提升正阳门至永定门御道规格,对天桥到永定门大街两侧至天坛、先农坛坛根的地形进行了一次大的整治,大街御道两旁各增加行车土路,疏浚河道沟渠,挖了六条渠道(两条河)。虽然没有说天桥是否改建,但可以推测当年或此前某一年,天桥应该由梁式桥改成了石拱桥,而且两侧加宽设置行车道路。这个推测可有两方面根据:一是乾隆之后没有天桥改建的记录,乾隆时期的地图似乎也透露出三幅桥面的信息。二方面后期文献直至清末民初的记载,天桥确为石拱桥,而且有最早的摄影照片为证。总之在乾隆前后,天桥结构发生了一次巨大变化。

《正陽橋疏渠記碑》和碑文拓片

这次变化还带来一个比较模糊的形制变化问题,而且涉及两种情形:一是天桥到底是单幅桥面还是三幅桥面(俗称“三头桥”)问题?单幅桥面仅具有两侧的临水栏杆;三幅桥面是指桥梁结构为一个整体,但在桥面中央又分列两道交通栏杆,与正阳门桥(有最早的摄影照片为证)一样,中央一道为皇帝出行专用。二是天桥中间为拱桥,两侧为平桥,这已不是三幅桥而是并列的三座桥了。有说旁边的平桥为木板梁桥,亦有说为石板梁桥,多为回忆文章,尚未见确切的资料,但天桥主体为拱桥确是准确的。由此推测乾隆五十五年改建或维持了石拱桥,但在两侧可能设置了木梁或石梁平桥,中央的石拱桥比较高陡,满足皇帝“高尚”的心理,两旁平桥则便于百姓交通,两全其美。后人关于天桥很高的说法,又怀疑如何走车的问题可以得到诠释。

乾隆壬子(五十七年,1792)茶宴上,以《洪范九五福之二曰富联句》与大臣联句作七言排律(见《乾隆御制诗》五集卷六十九),有:“天桥两岸明夹镜,广路三条坦砌珉。城郭陪都崇屹屹,沟渠京国浚粼粼。”其中天桥、广路、沟渠即对于五十六年疏渠的再次纪念。后来又有乾隆乙卯(六十年,1795)《洪范九五福之五曰考终命联句》七言排律中,有“致洁正阳渠作记,思艰萨尔浒书碑。”对正阳渠句注释:“京师正阳门外之石衢抵正阳桥,桥之左为外垣围(圜)丘坛之外垣,右为先农太岁坛,之地势东高西下,故石衢之西恒积水,而东之沙土常因风吹,壅圜丘外垣之半。乾隆辛亥树命司工于天桥南石衢左右,各疏渠三,箦山植,于是渠成而风沙弗致堙垣,洁清昭敬且惬观瞻,详见御制记中。”(文字有误!!!)

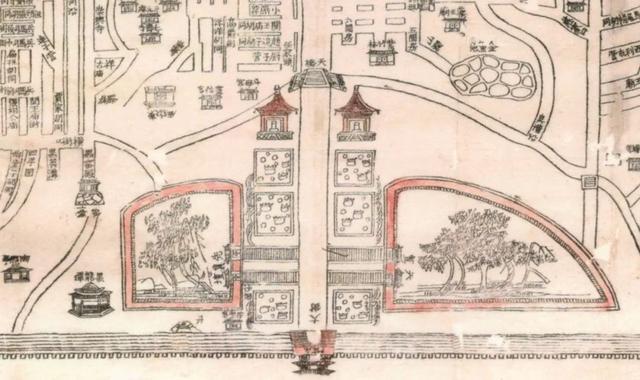

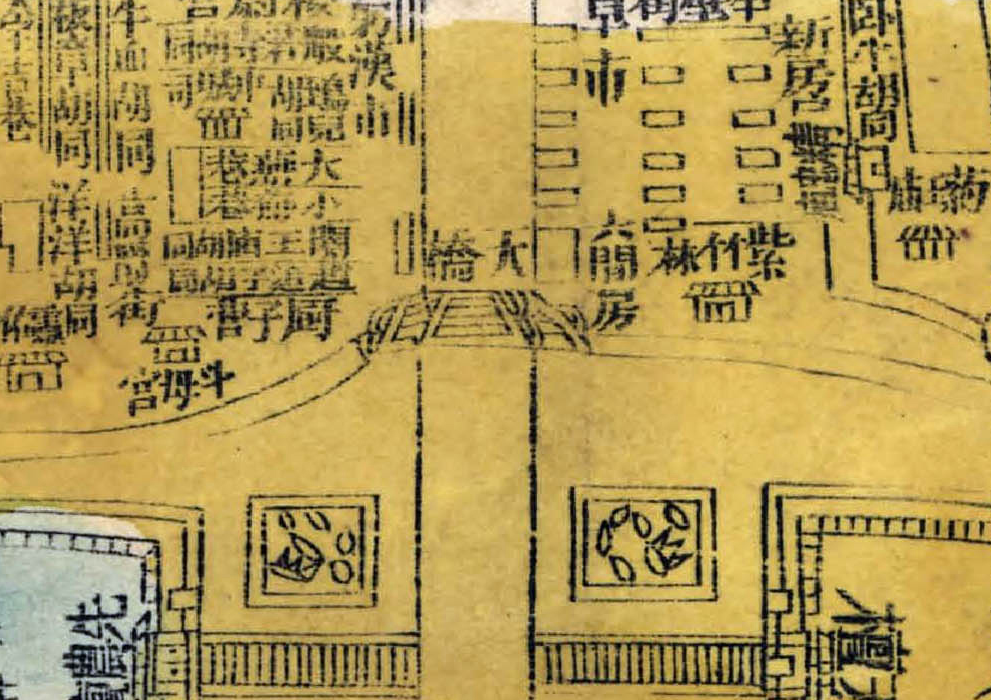

《清乾隆时期京师全图》局部(嘉庆,约1795年)

清代嘉庆年间地图中的天桥及碑亭

京师城内首善全图局部(嘉庆,约1800年)

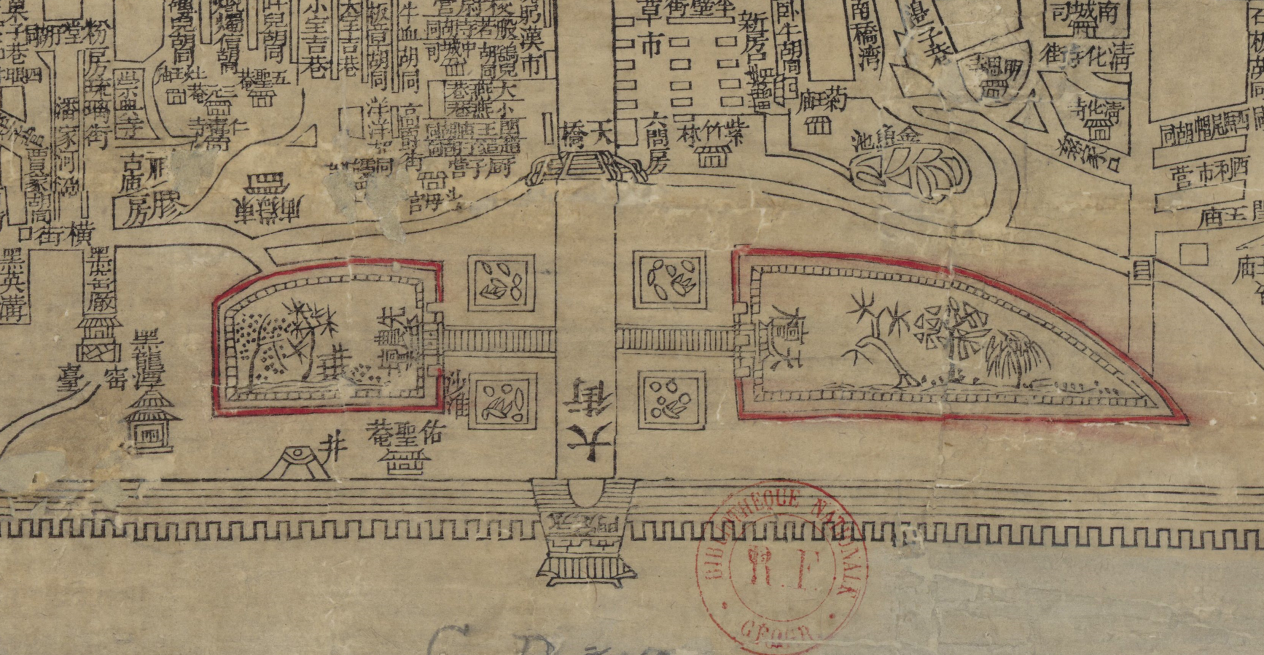

1864年《普鲁士特使远东风景记录》中的天桥与正阳门

《清京城各国暂分界址全图》局部(1900年)

这张是天桥最真切的图像,清末照片,拍摄时间在1901年前后,摘自《从阿穆尔到北京到紫禁城》(《Down the Amur, Peking, The Forbidden City》是美国著名旅行家Burton Holmes(1870-1958)的环球影集的第九卷。

同上

天桥老照片(1902年?)

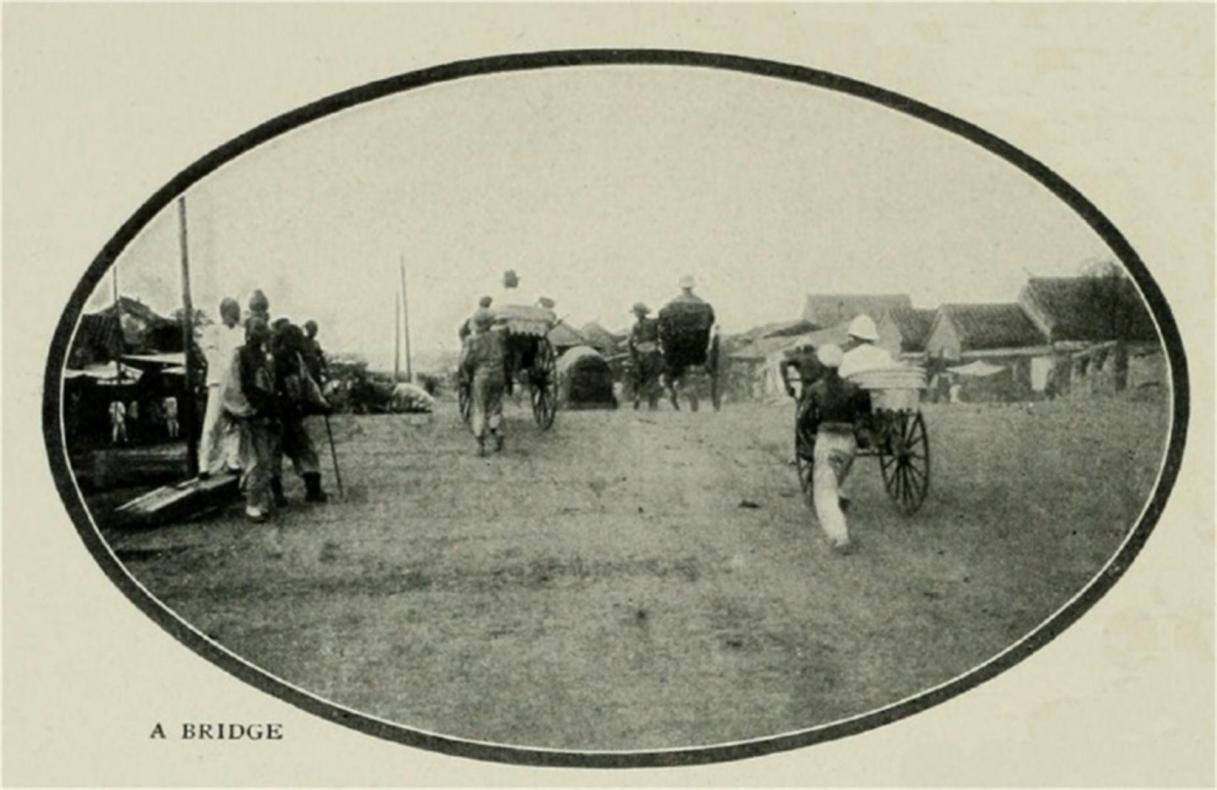

但是正如北京考古院张丽芳女士所言:“这是座不正常的桥。”例如嘉庆年间的几幅京师地图,就显示天桥为三幅桥面;1864年《普鲁士特使远东风景记录》中的天桥仅为单幅桥面,但有可能遭到破坏后正在维修中,其大背景是1860年英法联军攻入北京城;1900年,八国联军进攻北京后的《清京城各国暂分界址全图》中的天桥延续了嘉庆1800年的画法,像个怪物,但是三幅桥面;1901年《从阿穆尔到北京到紫禁城》中的天桥则为单幅,桥面确实比较高;据说拍摄于1902年的一张天桥老照片,不仅是单幅桥面,其两侧栏杆相当完整漂亮,单拱券顶部的拱心石隐约看出刻有螭状龙首,桥拱高度、坡度与1901年照片几乎一致。但是1901年照片里的栏杆已有很大的损坏,此张照片如此完好也不排除拍照角度不同。

还有一篇记录(出处?):“天桥雨(疑为两字误)造石平桥二座,各桥面连海墁牙石长三丈四尺、宽三丈一尺,由平桥至天桥沟盖石二段,各长九尺五寸,凑宽三丈二尺。现查石隙裂陷坑洼不平,今拟拆修。”似为天桥主体两侧的平桥,但不确定。

综合上述几篇(张)历史资料,可以初步判断天桥主体中心为单孔石拱桥,两侧已如平地,平桥外栏杆则时有时无,且不大可能为石栏杆,与下述四道栏杆的记载有很大出入。

天桥的第二次重大变化,发生在光绪三十二年(1906)至民国八年(1919)间,由拱桥又变为平桥。

先是清廷推行“新政”,京师设立工巡局,开始整修沟渠道路。为修正阳门至永定门之间的马路,将原来路面上的大石条起掉,铺成碎石子马路,天桥桥身也为适应马车、汽车通行,降低成矮桥。其后民国政府则将桥面改成平桥。

据孔庆普《中国古桥结构考察》所记:民国八年(1919年)京都市营造局档案记载(摘要):“天桥位于天桥南大街北口,跨天桥明渠上,是一座单孔石拱桥,桥面呈穹窿形,两侧有节间式白石栏杆,每侧有望柱10根,栏板9块,抱鼓石2块。(其中)桥身上有望柱6根,栏板5块;八字栏杆各有望柱2根,栏板2块,抱鼓石1块。桥面上也有两道节间式白石栏杆,每道栏杆有望柱10根,栏板9块,抱鼓石2块,将桥面分隔成三部分。由于桥面隆起较高,是年改修桥面,拆去桥面上二道石栏杆,改修穹窿形桥面为平面。桥面改修后,桥面全宽22.80公尺,净宽21.70公尺,桥身长11.30公尺,全长22.25公尺。桥台两侧有燕翅墙,跨径5.60公尺。”此记“跨径5.60公尺”与考古数据相差很大,后面再研讨。但对于桥栏的节制需要探讨。

根据前述1902年照片,两侧各有一道栏杆,每道栏杆8柱7间,不是10柱9间。所以,有可能京都市营造局档案的记录是历史传承的“追记”,以前即在乾隆时期为四道石栏杆,1864年维修时减少为两道、各8柱9间。如此方与历史资料吻合。

天桥的屡次变化情况可能导致人们的记忆模糊,如将两侧平桥和中间拱桥合记为三头桥。加之清末降低桥面的改建,在外观上更加难以辨识,愈加巩固了人们的认知。由此追寻历史情况,对三头桥的真实性也值得探讨。

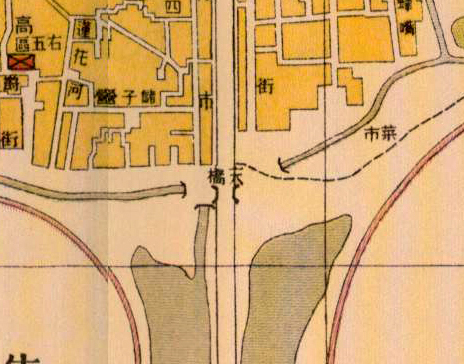

民国十年(1921年)《新测北京内外城全图》

天桥的第三次大变化发生在民国十七年,只剩栏杆了。

早在1921年,天桥两侧的平桥已然扩宽很大,见民国十年(1921年)《新测北京内外城全图》中的天桥,画图可能夸张些,但应是有意展现天桥东西两侧的道路。

民国十七年到十八年(1928年8月-1929年5月),正阳门外大街开始修建有轨电车,同时桥下明渠改为暗渠,天桥上部结构被拆除,暗沟穿过(考古勘察实为利用)桥孔。前引《中国古桥结构考察》书中还记道:“排水暗沟是用石板铺底,城砖砌沟帮(壁),沟盖有青石和花岗岩两种石板,青石板是拆先农坛北墙的基石,花岗岩石板是拆珠市口至永定门石板道的石板。”据考古勘察,这种情况估计是指天桥两侧接出的暗沟,而天桥下面是直接利用原有桥孔花岗岩条石石壁,上覆的是该桥原结构条石,因为多数石块上都凿有银锭榫槽,不像路面用石。

看来,光绪三十二年只是稍微降低了桥梁高度,民国八年则彻底改为平桥。这可以通过下面的照片看出。

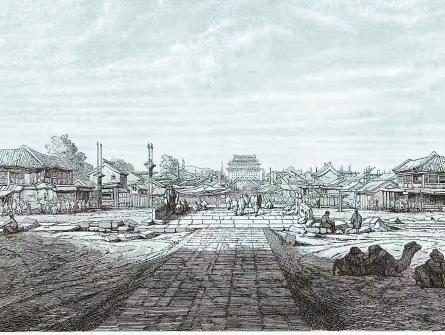

天桥照片,荷兰驻华公使夫人于1931-1934年间拍摄。

照片中桥梁中央栏杆与左右两侧不相称、不平顺,高度亦不等,最奇怪的是下面的华板呈现显著的弧形,而上边的寻杖的弧度很小。说明有变化,变化前的状况可见清末1901年的老照片,而且上面的寻丈曾经缺失了,这张照片显示的寻丈应是更换过的(新补的),但很好的保留了原有弧形栏板。其高度差由中央一节栏杆下降、左右延伸的栏杆整体抬升造成的,总之使桥面更加平缓。

陈宗蕃在《燕都丛考》(1934)引《顺天时报丛谈》记载天桥形式:“桥仅三梁,石栏四。”张次溪在《人民首都的天桥》(1935)里说道:“若从桥南之处向北望,不见正阳门。同时,在桥北之尽处南望,亦不见永定门。”都与民国初年老照片难相符合,属于历史追忆,同时也是由于桥身较高,主要高于南北道路,并给人以陡峻的印象。实际上桥面不会特别陡,桥梁引道可缓和上桥的坡度,可对比1901年降低桥面高度之前的图片。

1934年展宽正阳门至永定门的马路,就将天桥两旁的石栏杆全部拆除,天桥的桥址不复存在。”

二、天桥结构尺度蠡测

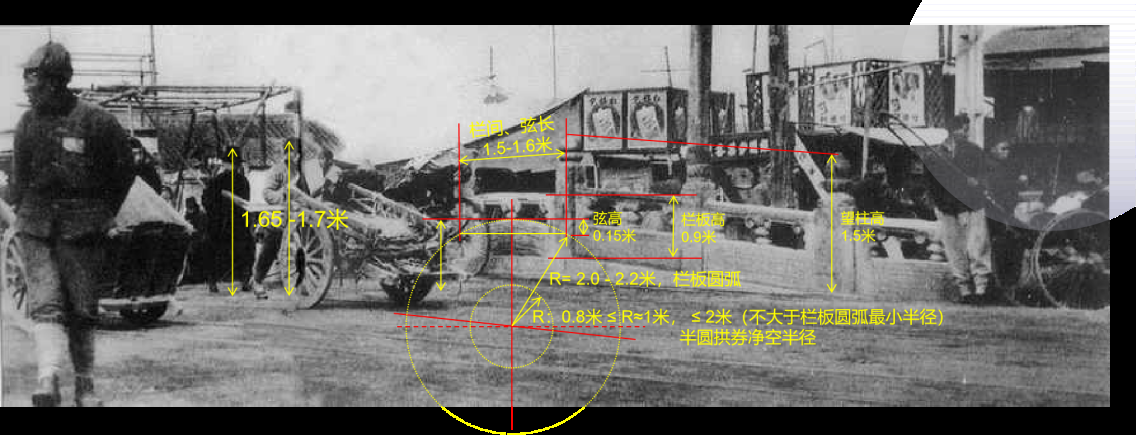

从1931-1934年间天桥老照片中,特别注意桥栏杆中央一间的弧形栏板,可见其弧度相当大,给我们带来一些关于桥孔的信息。先提醒一下,这表明桥孔以上桥梁中央桥面的弧度,但不代表桥面和引道的坡度也很陡。

关于桥孔结构除了前面讨论的平桥与拱桥的变化外,重要的是桥孔尺度即桥梁跨径,而且关于跨径历史记载,与考古发现有了相当大的差异。

一个重要前提需要搞清楚,就是天桥桥址有无变化。根据历代历年的地图资料,可以判断天桥桥址一直位于前门大街、永定门内大街、永安路和天坛路的交叉点,南北向跨越东西向的龙须沟,相交道路和沟渠名称有变化,但位置没有移动。这个判断获得了北京测绘院和考古成果的支持。考古发掘之前,测绘院对天桥的准确位置就进行了历史地理空间数据的准确定位,并成为考古发掘的根据,考古院则在定位基础上准确地找到了天桥遗址。重要的是根据分为南北区域的两次考古发掘,发现了完整的天桥下部主体结构和基础,包括巨大的花岗岩条石砌筑的桥台端墙即金刚墙、台后砖砌护墙和施工基槽、木桩基础,以及南北两侧年代层次清晰的引道基础,根据发掘信息可以判断基础部分不早于康熙时期。同时在揭示剖面和探坑范围未见其它桥梁工程痕迹,超出这个范围,无论相交叉的道路和河道均不可能,否则故意曲折不符合自然与经济规律。

前引《中国古桥结构考察》书中信息:“1953年,新建天桥东侧下水道,拆除天桥东北角的燕翅和局部桥台前墙。”1958年,上游排水干线改建,“将天桥的下部构造全部拆除。”“此次将两个桥台拆除。”这一记载有误,据上述考古勘察,天桥的下部基础主体完好,桥台条石前墙和砖砌后背坚固整齐,未见开挖和重新砌筑暗沟的痕迹。

与《中国古桥结构考察》信息的关键不同点是跨径,书中介绍天桥跨径5.60米,实际考古勘测的桥台净距仅有1.6米。如此跨径,在北京主要河道上已经小的不能再小了。那么,有无可能清末民初将桥孔改为暗沟时缩小了呢?此种情况可以排除,理由已如上述,天桥的位置和下部基础自清代形成以来没有变化。那么还有如此小的孔径能够满足需要吗?对此可以分析,一是“龙须沟”大名已然破题,显然作为南城的一条排水沟应该能够满足雨污水的排放需求,从区域情况看,上游来水主要在永安路沿线至虎坊桥一带,没有持续的较大的水源,况且天桥周边地势低洼,可以蓄流过量的雨水渐次排放。二是桥下沟深自考古发掘的桥台顶面至沟底深度有1.8米,这个断面应能够满足雨季排水的要求。

根据南侧桥台遗存观察,有一个独特现象,就在西侧接近金刚墙西端的台顶位置,发现横跨在桥孔(河沟)上的一块条石,长约2米,宽约0.6米,厚约0.3米,其搭接在金刚墙上的部分与沿墙方向卧在墙顶上的条石垂直交接,两者之间嵌有铁质银锭榫,旁边有一大一小两个铁疙瘩,其锈蚀和牢固程度以及做法可以判断为清代。(见图)

考古发现横跨桥下河道,并在桥台金刚墙顶部与顺墙顶条石铁质银锭榫连接的情况

对如此情况可以推测,该铁榫垂直连接的两块条石,形成一条横跨河道、一条纵卧金刚墙顶部的独特构造,应不是光绪年代以来为降低桥梁高度、改造为暗沟后的产物,更不可能从别处迁移过来。这是特别贴合这座桥梁下部结构的上部梁体,年代久远。当然不排除此种连接方式,也许可能是石拱桥某个部位甚或桥面石材形成的,但观察此石材表面不像暴露在桥梁表面且应精细加工的样子,故作为石梁构造的可能性最大。

特别幸运的是,在二次挖掘中,发现北侧桥台对称位置,这块条石的北侧存在着与南侧一模一样的垂直连接银锭榫和铁疙瘩,说明结构是特意设计的,单侧存在还有可能后期改造凑合使用的可能,两侧都有,那么绝对是原本结构,一是使得前述的两平一拱的推测成立,铁疙瘩可能与栏杆或固定栏杆有关;二是起拱位置就在发现的桥台条石顶面,拱脚及以上石材被移除。结合天桥主体为石拱桥,两侧为平梁桥的历史,最大可能应是清代形成的局部平梁石桥时的结构,其内侧不远应为拱券起拱的位置,两种结构互不影响,各得其所。这应是天桥改造之前的珍贵遗存,很有历史价值。

上述推断依据和结论,一方面可以说明桥梁净跨仅为1.6米,原因之一也是因平石梁不能过大。二方面按照其所在位置,条石呈直角连接,处于同一水平面,那就导致其靠近桥中的内侧不可能再安排同一水平面跨越河道的条石了,这是因为桥中为石拱桥,不是平梁桥。设想一下如果全部为平梁石桥,或者改造为暗沟,如此安排将使得盖板石梁不能并列平铺,再上铺石梁,无形中对降低桥梁高度自我打了折扣,又增加了盖板暗沟的复杂性。

根据上述分析,亦可判断,天桥的主体拱桥部分和靠近拱桥的平桥石梁均坐于巨大的条石桥台金刚墙上,而考古发现梁桥外侧则坐于与条石衔接的砖砌金刚墙上,这应是后期改造拆掉部分条石桥台的结果。上述京都市营造局档案所记桥面全宽22.8米,净宽21.7米,应该包含两侧平桥的宽度,且稍大于条石金刚墙长度。

对天桥拱券结构尺寸的估测示意图

这样桥梁拱券应是半圆形,其半径一方面可由考古数据即桥台净距1.6米得出为0.8米,另一方面本文由1931-1934年间的照片作为参考推算,半圆拱的净半径可在0.8-1.0米之间。考虑到石拱桥拱脚设计除了与桥台金刚墙平齐之外,亦有拱脚稍微退后的情况,如万宁桥桥台净距7.1米,而拱脚净距为7.3米,后退10厘米。天桥不排除后退的可能,可以使得桥孔略显大气,估算其拱脚跨径为6尺约2米,圆拱半径则为三尺约1米左右。

如果在发现的大条石金刚墙顶面起拱,天桥桥面最高点估计高出现有地面约1—2米。至于曾经记录跨径为5.6米,疑似为桥台净距1.6米的笔误。再者按照5.6米跨径,结合考古发掘的桥台,天桥的高度就高出天际了,显然也是不合理的。

上述估测是粗略的,仅是一种参考,具体尺寸还应考虑透视关系的形变和其它可能性,各种尺寸应以考古报告为准。

王锐英20230506

王锐英20230510修改补充

清吴振棫撰《养吉斋丛录》,成书于同治十年(1871)前。其中卷之二十一記載:“近來郊祀,每用禮轎,不常用輦。用輦,則鑾儀衛先行演習。一、二旬後,舁者熟習,然後可用。又累土如橋狀,屢登屢降以習之。因路經天橋也。”——天桥御道确为高拱,从此可知晓皇帝如何通过了,还是有难度的。

张老师:问好!刚刚读到一条信息,请参考。清吴振棫撰《养吉斋丛录》,成书于同治十年(1871)前。其中卷之二十一記載:“近來郊祀,每用禮轎,不常用輦。用輦,則鑾儀衛先行演習。一、二旬後,舁者熟習,然後可用。又累土如橋狀,屢登屢降以習之。因路經天橋也。”——天桥御道确为高拱,从此可知晓皇帝如何通过了,还是有难度的。晚安!

20230902——张:与考古发掘也能相互印证。

来源: 北京建筑大学 王锐英

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国资源服务号

科普中国资源服务号