全球气候变化正日益成为人类面临的一项严峻挑战。极端天气事件频发、水资源分布不均等问题愈发突出,对人类社会的可持续发展构成了巨大威胁。为了应对气候变化,人类社会采取了多种措施。其中,水工程作为现代化基础设施,通过人为调控水流,优化水资源配置、改善水文情势、增加水资源量等方式,有效缓解自然水文周期的波动和改善能源结构,为应对气候变化带来的挑战提供了有力支撑。

1.防汛减灾,保障防洪安全

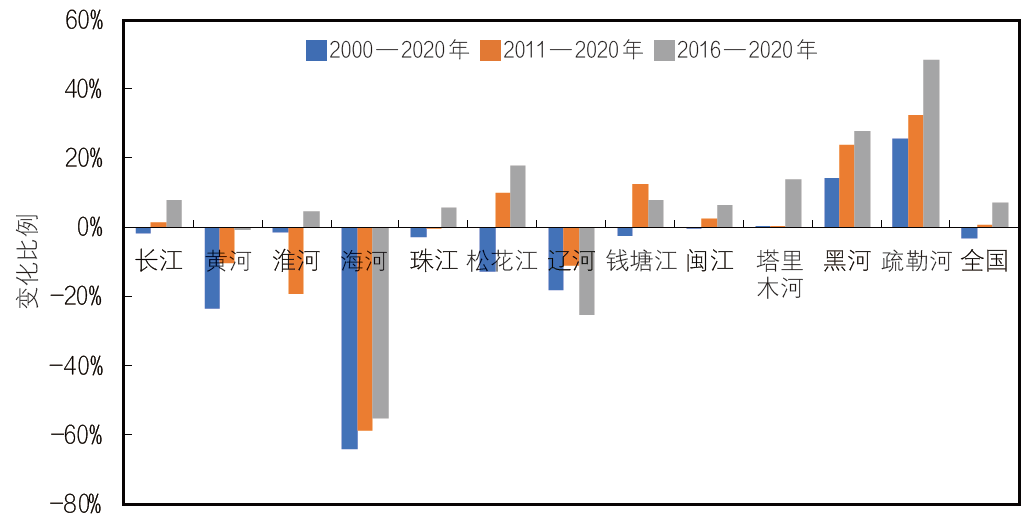

随着气温的升高和降水模式的改变,河流的径流量也发生了显著变化。一方面,高温加速了冰川融化,导致短期内河流径流量增加;另一方面,长期干旱和降水减少又可能导致河流径流量减少,甚至出现断流现象。这种径流的不稳定性给水资源管理和防洪减灾带来了巨大挑战。

我国主要河流近期年径流量与多年均值比较

(来源:《胡春宏院士:我国江河演变新格局与系统保护治理》)

通过修建堤坝、泄洪渠等防洪设施,可以有效控制洪水泛滥的风险,保护人民生命财产安全。如2020年入汛后,长江流域出现连续强降雨天气,发生区域性大洪水,累计降雨量超过1998年,防洪形势严峻。地处长江上中游分界点的三峡工程,是控制中下游来水的“总开关”。2020年7月2日至8月17日,在不到两个月的时间内,就有5次编号洪水进入三峡水库,且第5号洪水洪峰达到7.5万立方米/秒,约3分钟就可灌满一个西湖,为三峡建库以来最大洪峰。通过“长江流域最强防洪军团”的科学调度,为长江上游寸滩站削减了1.35万立方米/秒的洪峰流量,削减率超15%,降低洪峰水位2米以上,避免了数十万人的转移,极大地减轻了重庆的行洪压力。8月20日8时,7.5万立方米/秒流量的洪峰到达三峡大坝后,11个泄洪深孔同时开启泄洪,削峰拦蓄洪峰流量2.58万立方米/秒,保证了下游的安全。

三峡大坝泄洪

2.科学调蓄,保障供水安全

气候变化导致降水模式发生显著变化。一些地区可能出现降水量增加、暴雨频发的情况,而另一些地区则可能面临长期干旱。这种降水时空的不均衡分布,加剧了水资源的供需矛盾,对农业生产、生态环境和人类生活产生了深远影响。

随着极端气候事件的频发,水工程在应对这些事件中的作用也日益重要。修建的水工程,如水库、蓄水池等,具有蓄水和调蓄的功能。在遭遇特大暴雨或洪水时,水库可以储存大量的水资源;在干旱季节,则可以通过放水来调节河流的水量,确保下游用水需求。这种调蓄功能能够缓解气候变化带来的水资源短缺问题,有助于确保水资源的合理利用和高效配置,保障供水安全,满足人类生活和生产用水的需求。

小浪底水利枢纽全景

20世纪60年代以来,我国先后建成了南水北调东线一期、中线一期和引江济淮、滇中引水等跨流域跨区域调水工程,以及长江三峡水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽等重大水利设施,这些工程建设在一定程度上缓解了我国水资源分布不均的问题。全国水利工程供水能力也从2012年的7000亿立方米提高到2022年的8900多亿立方米,大大改善了受水区农业灌溉条件和居民生活用水条件,城乡供水保障水平大幅提高。

3.调峰调频,保障能源安全

清洁能源,如太阳能、风能、水能和地热能,提供了一种减少温室气体排放和减缓气候变化的有效途径。这些能源的开发和利用有助于减少对化石燃料的依赖,从而降低大气中的二氧化碳浓度。因此,应对气候变化不仅需要减少温室气体排放,还需要大力发展和推广清洁能源。而且发展清洁能源,是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。

水电作为调节性能优异的无碳清洁能源,既作为电量型电源同时也作为电力型电源,其灵活快速的调峰能力可充分弥补新能源随机性、波动性、间歇性的不足。如20世纪库容最大的水电站——龙羊峡水电站旁,建有我国首个规模最大的水光互补光伏电站,水光互补光伏电站每年可向全国各地输出14.94亿千瓦时的电量,对应到火力发电相当于一年节约标煤46.46万吨,减少二氧化碳排放约122.66万吨。

水电作为一种清洁、可再生的能源形式,在全球能源结构转型中具有重要地位,减少对化石燃料的依赖并降低温室气体排放,有助于推动能源结构的优化升级,减少环境污染和生态破坏。不以发电为主要目的的小浪底工程,从第一台发电机组投入使用直至2013年,累计发电617亿千瓦时,相当于节约2263万吨标准煤,减少7351万吨的碳排放。这些不仅促进了新型清洁能源的发展,缓解了当地电网供电紧张的问题,也为我国的双碳目标的实现做出了巨大的贡献。

龙羊湖与龙羊峡大坝

4.改善水环境,保障生态安全

气候变化会对河流水质产生一定影响。高温和干旱条件下,水体蒸发加快,污染物浓度相对增加;而暴雨和洪水则可能将地面污染物冲入河流,导致水质恶化。这些水质问题直接威胁到水生生物的生存和繁衍,也影响到人类的饮用水安全。

水工程通过调节水流和水位、实施生态修复和环境保护措施等,有助于维持河流生态系统的稳定性和多样性,为水生生物提供适宜的生存环境,进一步提升了区域的生态价值,保障了生态安全。如绿色生态水利水电工程的典范——新安江水电站,蓄水量为178.4亿立方米,相当于三千多个西湖,湖中岛屿的森林覆盖率达82.5%,新安江水库也因此形成了著名的千岛湖景区,被列为国家5A级旅游景区、国家级风景名胜区和国家森林公园。

俯瞰千岛湖(新安江水库)

(图片来源:MOOR世界)

小浪底工程科学运用调水调沙、拦粗排细等综合手段,一举扭转了自古以来黄河河床淤积抬升导致断流的情况,一改以往黄河下游的状况。25年来河南黄河干流累计供水643亿立方米,河水长流形成了一条生态廊道,下游的黄河三角洲自然保护区湿地水面积占比由原来的15%增加到现在的60%多,自然保护区鸟类增加到近400种,有力保障了区域生态安全。小浪底水库也成为了我国一个新的4A级旅游景点,享有“小千岛湖”盛誉。

全球气候变化对全球水资源、能源安全、生态环境及经济社会发展带来了前所未有的挑战。然而,通过科学的水工程规划与实施,水工程不仅能够有效应对气候变化带来的挑战,还将进一步助力保障我国的防洪安全、供水安全、能源安全、生态安全和经济安全等,助力实现绿色与可持续发展目标的实现。面对未来,我们应继续高度重视并积极推进水工程建设和管理,以更智慧、更绿色的方式应对气候变化带来的影响,共同守护我们的蓝色星球。

参考资料:

1.周虹,中国水利水电科普视听读丛书《大坝工程》.[M]中国水利水电出版社.

作者:中国大坝工程学会 周虹 陈丹妮

来源: 原创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

水库大坝之声

水库大坝之声