本文编译自一篇发表于2013年的论文《开放科学的历史起源:一篇关于资助、声誉和共同代理契约在科学革命中的论文》(The Historical Origins of 'Open Science': An Essay on Patronage, Reputation and Common Agency Contracting in the Scientific Revolution)。

作者为已故美国经济学家保罗·A·大卫 (Paul A. David, 1935–2023) ,致力于从经济学角度追溯历史上的科学进步和技术变革,长期担任斯坦福大学和牛津大学的经济学教授。该文通过考察17世纪科学革命期间开放科学(Open Science)的经济和社会背景,探究了资助机制如何在那个时期促进科学知识的公开分享。

Paul A. David, 1935–2023

1、理论溯源

【概念解析】开放科学是一种组织知识生产的方式,它在16世纪末和17世纪初的科学革命期间兴起,代表了从追求自然秘密的保密文化向新的规范、激励和组织结构的转变,这些转变鼓励科学家迅速公开新知识。

【特点分析】开放科学的特点是合作竞争,即在揭示新知识的过程中,科学家们相互竞争,同时分享信息。这种做法是对文艺复兴时期宫廷资助体系中日益严重的不对称信息问题的一种功能性回应。当时,科学家(数学家)的声望和新科学在各种应用中的重要性加剧了信息不对称。贵族资助者之间的声誉竞争与科学家们提升同行评价地位的愿望共同推动了开放科学的发展。

【背景原因】在文艺复兴晚期的欧洲,政治权威的碎片化导致了贵族资助者和学者客户之间的关系类似于现代经济学家描述的“共同代理”(Common Agency),这种情况下,不完全知情的委托人竞争多个代理人(科学家)的服务。在这种关系中,科学家作为代理人,由于契约条款给予的自主权和财政支持,能够保留更多专业知识带来的收益,这促进了新学科的进入和专业自主性的增强。

传统的宫廷和学会资助模式为科学家提供了经济支持,同时,由于资助者之间的竞争,科学家被鼓励快速公开他们的发现以提升自身的声誉。这种竞争性的资助环境减少了科学探索中的保密性,推动了知识的快速传播。声誉在科学交流中扮演了核心角色。欧洲贵族之间的声誉竞赛促使他们吸引最杰出的科学家到自己的宫廷,而科学家们也通过公开研究成果来提升同行间的声誉地位。这种动态过程激励了科学家之间的合作和知识共享。

2、从伽利略看开放科学

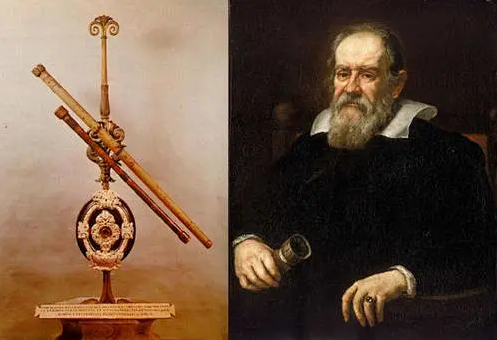

【案例导入1】伽利略(Galileo Galilei, 1564–1642)的案例展示了开放科学的一些关键特征。他在1610年发布了《星际信使》(Siderius Nuncius)小册子,宣布他通过望远镜观察到木星附近的“新星”实际上是围绕该行星运行的卫星。

【案例分析】这一发现的独特之处在于,其验证并不需要高级的专业知识,只需清晰的视力、望远镜以及指向夜空特定位置的指导。这种可验证性意味着他的发现能够被广泛传播和确认,而不仅仅依赖于专家评估。

伽利略利用这一优势在资助体系中为自己赢得了声誉。他将这些新发现的卫星命名为“美第奇星”(Medicean Stars),并将作品献给了托斯卡纳大公科西莫二世·德·美第奇(Cosimo II de' Medici, 1590–1621)。他还向大公赠送了精致的望远镜,以便大公亲自验证他的发现。这一策略成功吸引了资助人的注意,使伽利略得以进入大公的服务,并进一步说服大公向其他欧洲统治者赠送望远镜,以增加他的发现的公众认可度。

【案例总结】伽利略的做法体现了开放科学的某些方面,因为他的发现能够被其他人复制和验证,而不受地域限制。他的望远镜和观测结果的分享促进了知识的传播,这与现代开放科学的理念相吻合,即通过共享数据、工具和技术来促进科学进步和共识的建立。

【案例导入2】伽利略的案例还反映出资助制度与科学家声誉之间的紧密联系。他在1609年制造了一台比当时北欧任何望远镜都更出色的望远镜,并将其呈献给威尼斯参议院。这一举动迅速为他赢得了终身教授职位和更高的薪水,从而在科学界崭露头角。然而,这也限制了他的薪资增长,因为议员们将他的新薪水固定了。为了获得更大的声誉和可能更慷慨的资助,伽利略随后致力于制造更强大的望远镜并进行天文观测。

【案例分析】伽利略利用望远镜和《星际信使》的传播,构建了自己的科学声誉。这些望远镜和著作通过包括美第奇家族大使在内的网络分发,他们在这个信息传播过程中起到了关键作用,类似于现代通信工程师所说的“物理传输层”。例如,通过美第奇家族的使者,伽利略的作品到达了其他专家天文学家手中,如约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler, 1571–1630),后者对伽利略的发现表示支持,帮助伽利略反驳对其望远镜观察可靠性的怀疑。

【中心观点1】伽利略的故事表明,科学家需要在同行中建立声誉,同时利用资助人的网络来提升自己的公众形象和科学成就。这种资助关系不仅提供了经济支持,还为科学家提供了展示才华和获取认可的平台。

【观点佐证】除了伽利略,许多著名的科学家都在宫廷中担任职务,受到贵族的资助。第谷·布拉赫(Tycho Brahe, 1564–1601)在皇帝鲁道夫二世的宫廷中任职,在布拉格担任宫廷天文学家的职位,接替了开普勒。这种宫廷资助制度为科学家提供了经济支持,使他们能够专注于研究,而不必担心生计问题。皇室资助允许他进行观测和天文研究,这些研究最终对开普勒的发展和天文学的进步起到了关键作用。

【案例总结】资助人对科学家“装饰性”而非“实用价值”的关注,使得科学家在合同条款上(尤其是自主权和财政支持方面)有更多优势,能够保留更多专业知识带来的收益。

3、观点辩驳

【中心观点2】作为科学知识公共追求的制度化表现,17至18世纪公开资助的科学院的建立与早期王室资助逻辑有关,而不是由新的观察和实验技术的物质需求驱动。

【平台雏形】17世纪早期,科学家们通过建立通信网络和“无形学院”(invisible colleges),在一定程度上解决了文艺复兴晚期资助体系中的信息不对称问题。这些网络通过印刷出版物和小册子的增加,提供了挑战、竞赛和建立声望的平台。

【组织建构】随着这些网络的形成和发展,基于公开创新成就展示的同行评审制度逐渐得到强化和制度化,这导致了更正式的科学机构的出现,如由私人资助的非正式聚会,再到有选举成员并受精英阶层支持的学院,最终发展到由王室资助的科学院。大约从1660年代到1793年,大约70个官方认可的科学组织成立,主要模仿英国皇家学会(Royal Society)和法国皇家科学院(Académie royale des sciences)的模式。这些组织的兴起,不仅是由于新科学对物质资源需求的扩大,也是封建主义逻辑在近代欧洲国家中的延续。

【资助驱动科学生产】充分的资助鼓励更多人进入科学领域,并促进了新兴科学社区的专业化和自治程度的增强,为后来的科学院奠定了基础。这些科学院在公开追求知识的过程中,体现了合作与竞争并存的特征。因此,资助不仅影响了科学知识的生产,还塑造了开放科学的精神和组织结构。开放科学的制度不是现代科学方法自然而然的产物,而是封建时代资助制度和社会经济背景的结果。

【警示意义】这种欧洲封建主义遗产对现代科学政策制定者具有警示意义。在欧洲封建时期,知识追求受到了贵族资助的影响,这些资助旨在增强统治者的政治权力。随着文艺复兴时期新科学的发展,对知识的追求获得了价值,因为它们能提升资助者的声誉和技术,直接促进经济、军事或卫生利益。尽管中国在科学和技术上有显著成就,但“科学革命”仍然是西欧的文化产物。原因在于,中世纪实验主义与文艺复兴数学的融合导致了认识论的转变,促进了开放科学的发展。这种转变包括在贵族资助从秘密研究转向公开分享和传播新发现的科学实践,进一步反驳了科学开放性完全由社会经济逻辑驱动的观点。

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二