**编者按**2024年高考成绩出炉后,志愿填报即将开始。科学报国是一代代青年学子不懈的追求,想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需,投身祖国建设,实现个人价值。为激发更多有志青年投身科学事业,加快实现高水平科技自立自强,中国科协科普部联合光明日报、光明网特邀请10位院士,畅谈数学、地学、医学、物理学等“学科之美”,帮助考生了解国家重大需求和专业发展前景,回答考生及家长关心的问题。

1+1如何大于2?这其实是系统工程学中的一句箴言。它揭示了系统的整体性——整体的功能,往往超越各部分功能之和。

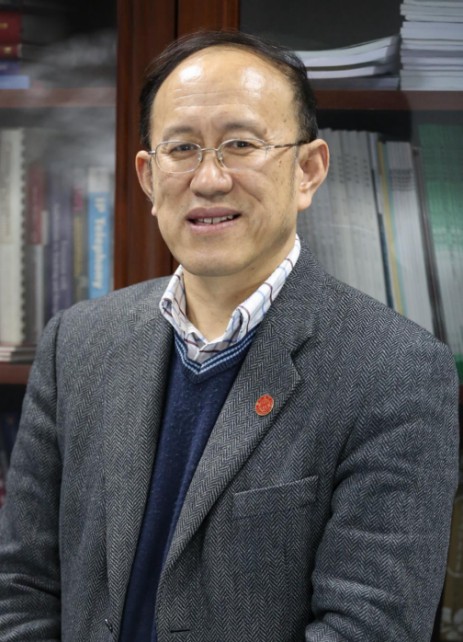

管晓宏院士是我国著名系统工程学家,从能源电力系统优化到网络安全,他数十年如一日瞄准国家重大需求和重点领域,勇攀科技高峰,为我国科技进步提供了重要支撑。

遵循学科交叉趋势,开启系统工程新篇章

系统工程学是一门研究系统建模、优化设计运行的学问,旨在实现系统的整体目标。尽管它的历史仅有80年,但其发展与时代的变迁紧密相连。从二战的硝烟中诞生到,如今在第四次工业革命的大潮中绽放光彩,系统工程学始终在进化和发展。

20世纪50年代,我国著名科学家钱学森在归国时,将系统工程方法论带回中国,奠定了我国系统工程学的基础。当今,在网络化、智能化、信息物理融合,这个“两化一融合”的大背景下,系统工程学面临新挑战,呼唤新解法。

管晓宏指出,“现在学科交叉是大趋势,需要不同学科的专家在一起合作,共同解决一个问题。”

从0到1的想象力,来自科学与艺术的和谐交响

在工科领域,学科的交融正愈发深入,而科学与艺术的交汇既带有理性的深邃,又蕴含着感性的灵动,也是人类进步的源泉。

管晓宏热爱音乐,曾多次登台演奏。那悠扬的《G弦上的咏叹调》和《我的祖国》都曾从他手中的长笛中流淌而出

(图源中国科学报)

在演奏中他发现,古今中外的优美旋律大多遵循着概率统计中的“幂律”,这恰恰证明了在艺术的浪漫灵感背后,同样有着科学理论的坚实支撑。相应地,科学上的发现也常得益于艺术所提供的想象力

管晓宏院士深信,艺术与科学的交汇对于培养拔尖创新人才具有非凡意义。

钱学森老前辈也曾倡导,用艺术思维去启发科技创新,启发科学的想象力,实现从0到1的突破。

以国家需求为指引,点亮专业选择的明灯

在求学与工作的道路上,管晓宏始终紧随国家的步伐,积极响应科研技术的需求。在考入清华大学之前,管晓宏曾经历过近八年的工人生涯。在工作之余,学习成为他自我提升的重要途径。他设法借阅教科书,自学了初中、高中的全部数理化课程,甚至还自修了微积分、理论力学等大学课程。

1977年,恢复高考的消息传来,管晓宏立刻报名,结合国家当时科学前沿的需求,以及自己的车工钳工基础,他选择报考自动化专业。

大学时期的管晓宏(图源人民日报)

1985年,管晓宏从清华大学硕士毕业,拒绝了母校的留校邀请,主动选择前往西安交通大学工作。他说:“我是在西迁精神影响下成长的一代,祖国的召唤就是我的方向。”

80年代末,管晓宏赴美攻读博士。在美国,他夜以继日地学习,在学术和工作领域都取得了卓越成就,却在工作两年后毅然回国。他表示:“90年代中回国,我相信中国是非常有发展前途的,我们为国家发展作贡献,个人也有很大的发展机会。”

(图源清华大学)

当学子们思索未来的职业道路,他也给出了同样的建议:经济的发展提供了巨大的机遇,国家需要方方面面的人才,因此在选专业时不必追求热门,而要将个人兴趣和国家需求结合起来。

管晓宏说:“投身科学、投身教育对我们国家民族的发展至关重要,对于实现中华民族的伟大复兴至关重要,我们真正要让国家富强,唯一能够靠的就是知识。”

系统工程:

系统工程是20世纪中期开始兴起的一门交叉学科,是从总体出发,合理开发运行和革新一个大规模复杂系统所需思想、理论、方法与技术的总称,属于一门综合性的工程技术。1978年,钱学森发表理论文章《组织管理的技术:系统工程》,“系统工程中国学派”成立。

由于信息技术飞速发展,经济及管理环境发生了革命性变化,需要按照系统的观点和采用系统分析的方法来认识、研究和解决问题。

系统工程专业是一门跨学科的工程技术学科,涉及到多个学科领域的知识和技能,发展前景良好,专业人才可以在各领域从事系统分析、设计、科学研究开发和管理决策工作。

出品人:杨谷

总监制:宋乐永 战钊

总策划:宋雅娟

策划:蔡琳 肖春芳 武玥彤

统筹:张蓉 孙畅

记者:李欣哲

本期编导:武玥彤 宋雅娟 刘峻宇(实习)

文案:李欣哲

特别鸣谢:中国电子学会

联合出品

中国科协科普部 光明网

来源: 科学报国正当时

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学报国正当时

科学报国正当时