作者 | 罗会仟 中国科学院物理研究所 研究员

大家听过万有引力和广义相对论,也或许知道量子力学。但是,你知道什么是“引力子”吗?最近,南京大学科研团队宣称发现“分数量子霍尔效应引力子”(研究发表在3月28日的《自然》杂志)。那么,这个引力子究竟是个什么粒子?分数量子霍尔效应,又是什么意思呢?今天我们一起聊聊凝聚态物质里的“引力子”。

物理学家们总是有一个“天下大一统”的梦想,希望宇宙万物的运行规律可以是“极简模式”,“简单”到或许只需要用一个方程就可以描述。但问题是,描述浩渺无垠的宇宙通常需要用到广义相对论,而描述微观的粒子则需要量子物理学,两者涉及的时间、空间和能量尺度都差了N个数量级。这意味着,广义相对论和量子物理学都看似“风牛马不相及”,要统一何其困难。1939年,量子引力理论的出现,为大统一物理学提供了一条可行的思路,其核心的思想就是需要存在一个叫“引力子”的粒子。

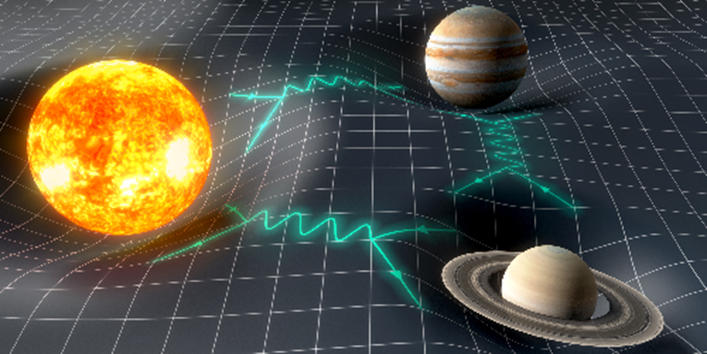

什么是“引力子”呢?我们简单和电磁相互作用来对比,我们知道电和磁的相互作用是因为电磁场的存在,而电磁场的扰动会发射电磁波,光就是一种再普通不过的电磁波。科学家发现,从量子物理角度描述电磁相互作用,只需要找到传递能量的量子并数数就行,这个电磁波的量子就是“光子”。光子有特定的频率,代表它拥有的能量单元,描述电磁相互作用就是数这些能量单元有哪些、有几个、去哪儿了,是不是很方便?爱因斯坦在建立广义相对论之初,就预言了引力波的存在,他认为引力场对应于时空的几何结构,如果给时空投下一枚小石子,它也会造成水波那样向外扩散的“涟漪”,这就是引力波。量子引力理论告诉我们,正如电磁波的能量量子是光子一样,引力波的能量量子就是“引力子”。

引力子的理论看起来很完美,也是其他物理理论的基础,比如超弦理论的升级版——超膜理论里引力子占据核心地位,又比如暗物质有可能就是有质量的引力子组成。但是,科学家找了很多年,始终没有在实验上观测到“引力子”的迹象。相比之下,引力波早已在2016年初就宣布被发现,并很快在2017年获得了诺贝尔物理学奖。

测量引力子的挑战有很多,最主要的原因是它的能量极低,相对于宇宙里那些黑洞、中子星、超新星事件的能量尺度而言,引力子的能量简直微不足道。要想探测引力子,可能相当于在遥远的星球上跺跺脚,在地球上要测量到,这难度远远大于引力波的测量。

但是,物理学家除了直接探测粒子本身之外,还有另一个方案,那就是寻找这个粒子的“替身”。发明这个妙招的是一群凝聚态物理学家。组成物质的固态、液态、玻璃态、凝胶态等统统叫做“凝聚态”,在凝聚态物质里有大量的微观粒子存在,至少是1023量级以上。这些粒子之间存在许许多多的相互作用,当然主要是电和磁相互作用,尽管我们可以写出每一个粒子运动的方程,但却没有任何办法去解1023以上的方程组。于是,物理学家们构造出了一个“准粒子”的概念,也就是一大群粒子简化成了一个粒子,这个粒子可以用一个更简单的方程来描述,跟光子思路一样,描述固体中复杂的相互作用,只需要数一数这些准粒子的分布就可以了。举个例子,原子的热振动可以传递声音和热量,所以能量量子叫做“声子”,就是材料内部声波的量子。而传递原子磁矩振动的能量量子呢,就叫做“磁振子”,还有以科学家名字命名的“外尔费米子”、“狄拉克费米子”、“马约拉纳费米子”等等。

这些粒子之所以能被这么称呼,是因为它们从本质上来看就满足基本粒子理论里的外尔方程、狄拉克方程和马约拉纳方程,至少从形式上来看是没有区别的。

讲到这里,你或许猜到了,我们通常说的各种微观粒子,不管是已知的还是未知的,在凝聚态物质里的准粒子们都可以想着法子变成它们的“替身”。引力子也不例外,在十年前左右,诺贝尔奖获得者霍尔丹就提出分数量子霍尔效应中可能存在着类似引力子的准粒子激发,也被称为“分数量子霍尔效应引力子”。所谓分数量子霍尔效应,就是把一群电子受限在二维空间里,比如夹在两个半导体之间。在施加强磁场和极低温情况下,这些电子集体之间的库仑相互作用形成一系列新的量子态,对应的准粒子的电荷不再是以元电荷为最小单元,而是分数化的,比如三分之一个元电荷。这个系统的准粒子还有很多形式,霍尔丹认为其中一种就和量子引力理论提出的“引力子”很像。

判断一个准粒子是不是另一种粒子的“替身”,我们要给他们俩“做体检”,类似于查身高、体重、声纹、指纹等,可以比较两者的质量、自旋、电荷、手性等。霍尔丹认为的“分数量子霍尔效应引力子”,就和量子引力预言的引力子一样具有自旋为2且存在手性等特征,这里说的自旋和手性说的是它的内禀磁矩,就像自我旋转一样,而且有特定方向,比如只有符合右手螺旋规则。

南京大学团队探测到的“引力子”,是在砷化镓量子阱里发现的。这个实验挑战难度非常大,一方面温度要在非常接近绝对零度的10 mK (即-273.14℃)和10 T的极强磁场下才有该效应;另一方面测量过程要用到圆偏振可见光,就不可避免会遇到透明窗口漏热的问题;而且,引力子形式的准粒子能量极低(大约70 GHz),几乎是非弹性拉曼散射实验的极限。但这一系列的挑战最终取得了成功,从各种实验证据来看,都非常吻合霍尔丹预言的“分数量子霍尔效应引力子”。这说明,凝聚态物理里有乾坤,还有更多有趣的准粒子尚待发现。

固体中的“引力子”准粒子激发

但必须说清楚的是,这种“引力子”严格意义上来说是一种“几何激发态”,而不是真正意义上可以自由存在的粒子。也就是说,尽管看起来很像,如果你查“身份证编码”的话,还会发现两者的不同。比如:前者处于二维空间,而且仅仅是空间尺度下的效应,后者属于三维空间,还是时间+空间(即“时空”)的量子化形式。而且,前者需要在一定能量尺度以上才会出现,而后者则属于极远程相互作用,因为引力波跨越了遥远的宇宙尺度。

当然,这种“引力子”的替身也有它自身的价值。举例来说,我们借助固体中的一种叫做“极化子”的准粒子,可以模拟旋转的黑洞。或许,我们借助“分数量子霍尔效应引力子”也能模拟量子引力理论里那些无法做实验的内容呢?

毕竟,大道至简,天下大同。物理有很多基本原理,是相通的!

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者名称:罗会仟

审核:张双南 中国科学院高能物理研究所研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划