钟山,古称金陵山,自三国时被诸葛亮誉为“钟山龙蟠”以来,一直为帝王将相、大家巨擘、名人雅士所青睐。南朝山谦之《丹阳记》曰:“出建阳门望钟山。”南朝沈约题有《游钟山诗应西阳王教》。唐李白则在《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》中云:“钟山抱金陵,霸气昔腾发。”而历朝历代隐居于此著书立说者,与斯山结缘者,更是不胜枚举,他们为钟山留下了丰富的文化遗产,使得钟山成为文都南京的文化高地。在汗牛充栋的钟山历史文献中,足以赓续历史血脉和文化传承的钟山碑刻,更是如山花烂漫,为钟山增添异彩。

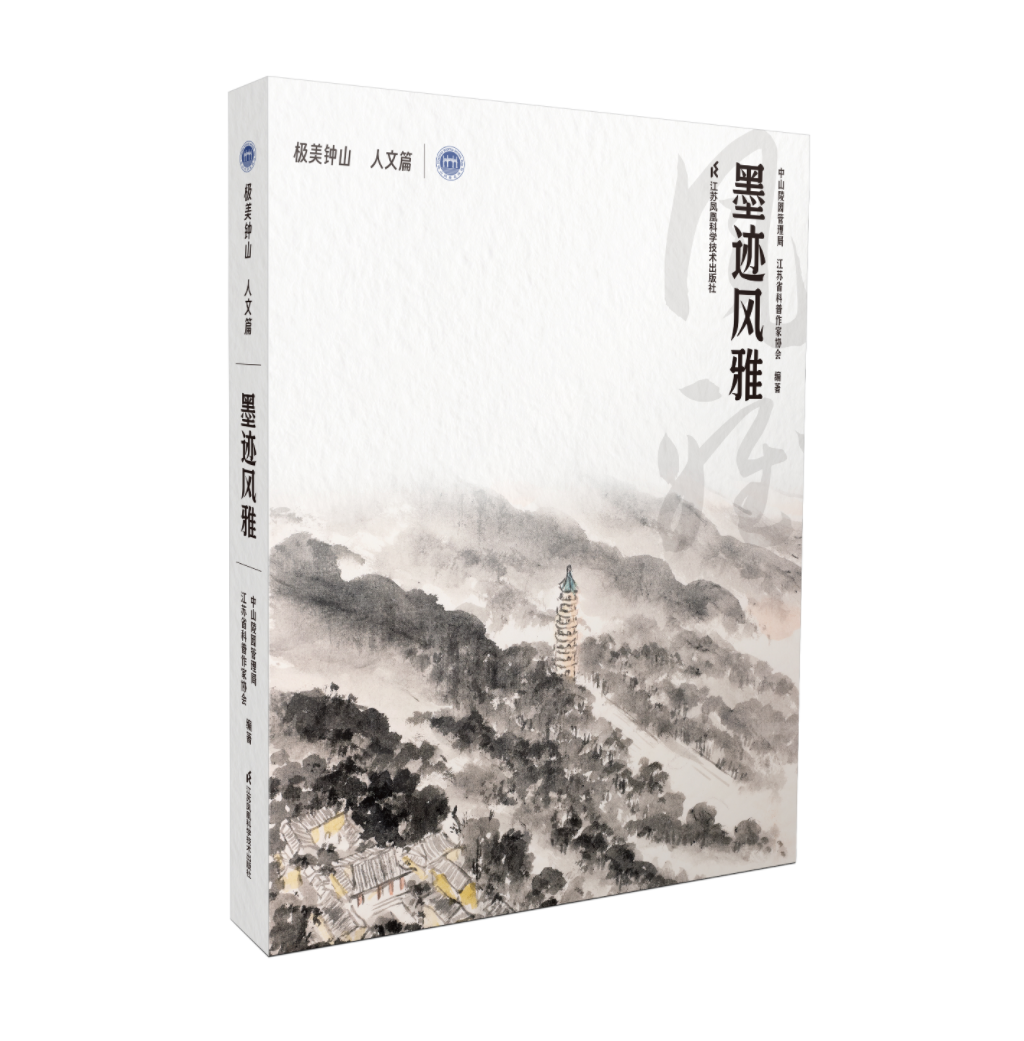

“极美钟山•人文篇”之《墨迹风雅》

根据清代江宁(今南京)文人严观《江宁金石待访目》记载,钟山区域早期碑刻,可追溯至三国时期。吴黄龙元年(229),孙权下诏迁都建业(今南京)。吴神凤元年(252),孙权病逝,葬于钟山南麓,其葬地被称为孙陵冈,即今天的梅花山。《江宁金石待访目》提及“《凤凰元年碑》:在孙陵冈。《舆地纪胜》引《丹阳记》”。“凤凰”为吴末帝孙皓的年号,凤凰元年即公元272 年。这是目前寓目文献中,钟山区域内较早的碑刻,距今已有1 750 余年的历史。

建康(今南京)作为都城的南朝时期,碑刻从数量上讲是相对丰富的。这一时期的碑刻主要有:梁武帝大同元年(535)所立、石兴撰的《蒋山头陀寺塔碑》,梁元帝撰的《钟山飞流寺碑》,梁王筠撰的《开善寺碑铭》,梁简文帝撰的《答广信侯开善寺听讲书》,陈江总撰的《钟山尚法师碑》。

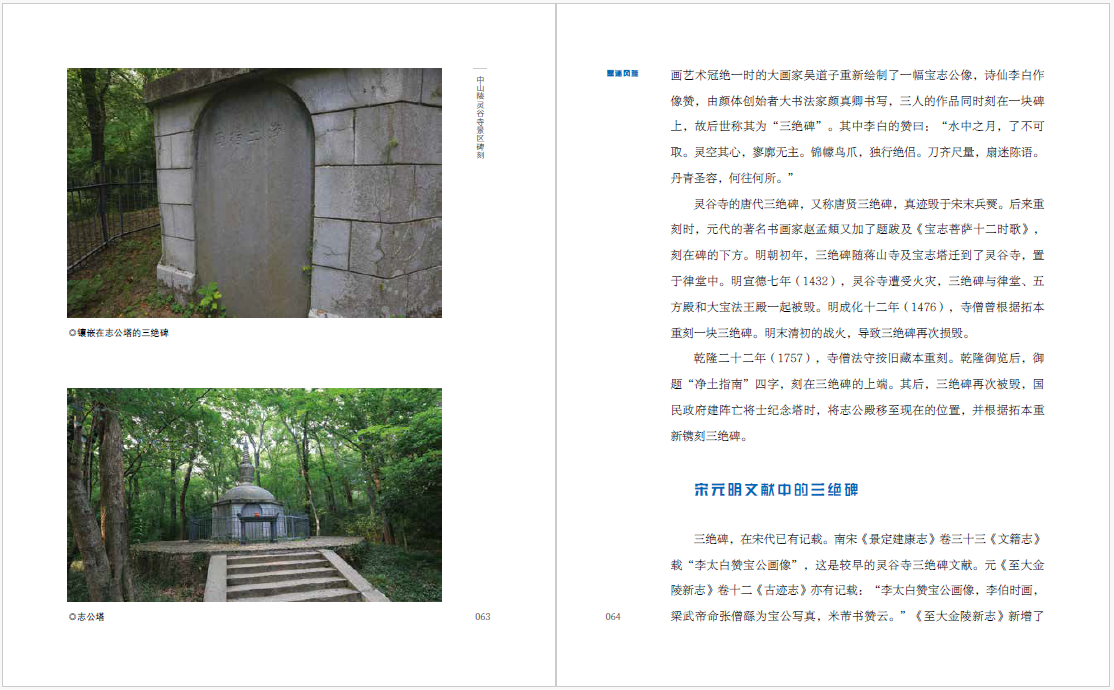

考察文献后发现,自隋以降,钟山碑刻的数量并没有受到政治中心北移的影响,相反,由于宝志和尚葬于此,唐宋时期,钟山碑刻呈现出繁荣景象。

唐代碑刻主要有:石洪撰、贞元七年(791)立的《钟山林下集序》,宋整撰、宋涣正书、咸通三年(862)十月立的《重建开善寺记》,李陶正书、顺义七年(927)六月立的《开善寺浴院井记》,颜真卿撰的《宝公禅师赞》,李顾行撰的《开善寺修志公堂石柱记》等。

北宋时期,钟山又因王安石的驻足而人气骤增,众多文人骚客纷至沓来,形成数量可观的作品,如:王安石为太平兴国寺而撰的《宝志公铜像铭》,王安石撰的《蒋山钟铭》,刘岑撰、淳熙十六年(1189)立的《蒋山大佛殿记》《钟山道光泉记》,僧赞元撰的《蒋山太平兴国寺庄田记》,以及南宋陆游等人的题名石刻等。

元代碑刻历来属于稀缺之物,与钟山相关的仅有翰林院学士虞集所撰的《太平兴国寺记》。

令人惋惜的是,除南宋陆游等人的几通摩崖石刻外,钟山境域内明代之前的大多数碑刻,已经佚失。

1960 年11 月18 日,一个惊人的发现轰动了文物界。在南京城东北钟山西侧太平门内富贵山,发现玄宫石碣,被认定为《晋恭帝墓石碣》。晋恭帝,即司马德文,其葬地为冲平陵,石碣上刻“宋永初二年太岁辛酉十一月乙已朔七日辛亥晋恭皇帝之玄宫”26 字。《晋恭帝墓石碣》自发现后,即成为现存钟山区域内最早的碑刻,为研究钟山历史文化提供了重要实物。

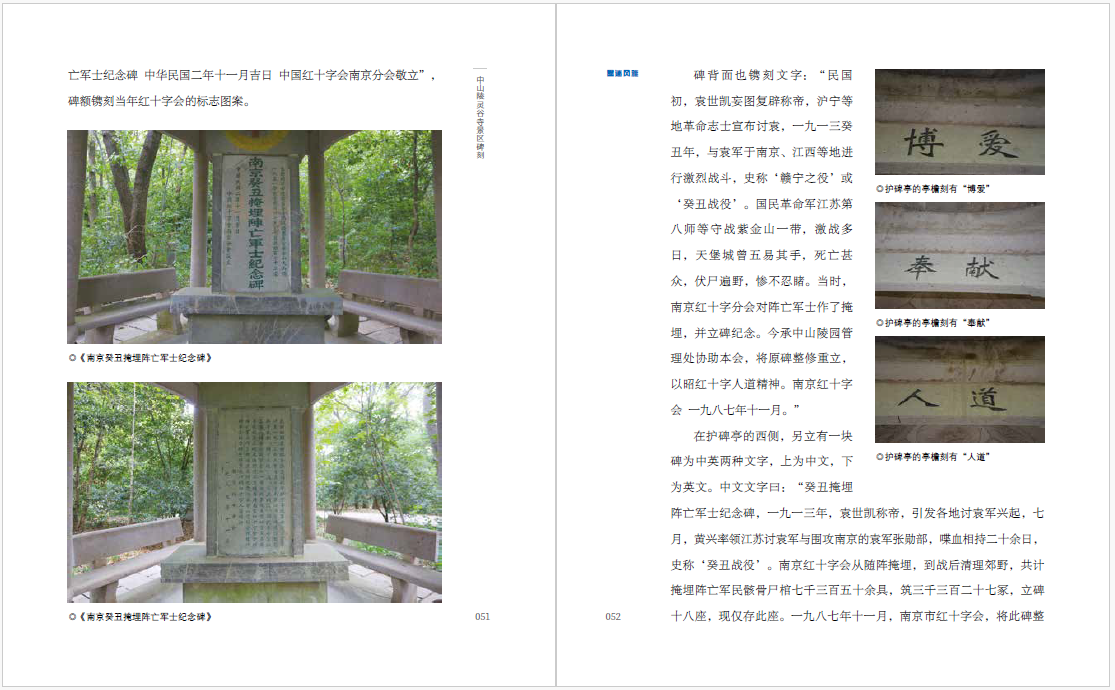

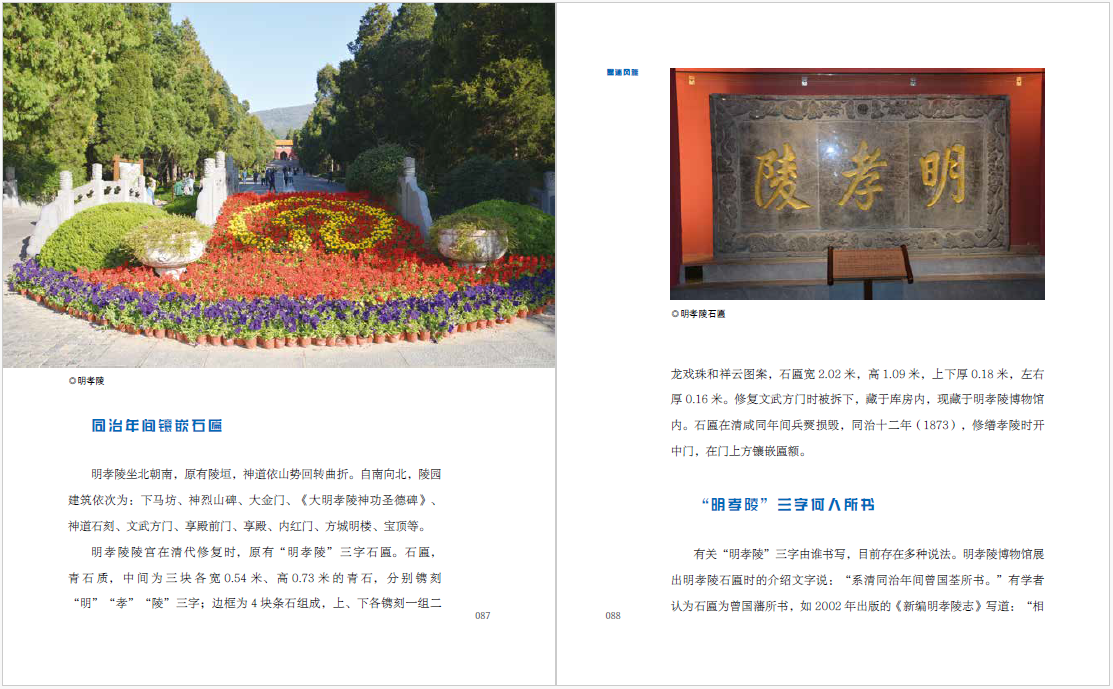

作为钟山人文历史的重要组成部分,明、清、民国时期的碑刻仍然具有很高的历史和文化价值。有鉴于此,2022 年,中山陵园管理局高度重视,积极组织相关人员编纂《墨迹风雅》,对钟山现存碑刻一一梳理,希望通过图文并茂、雅俗共赏的形式,将钟山碑刻文化呈现在读者面前。

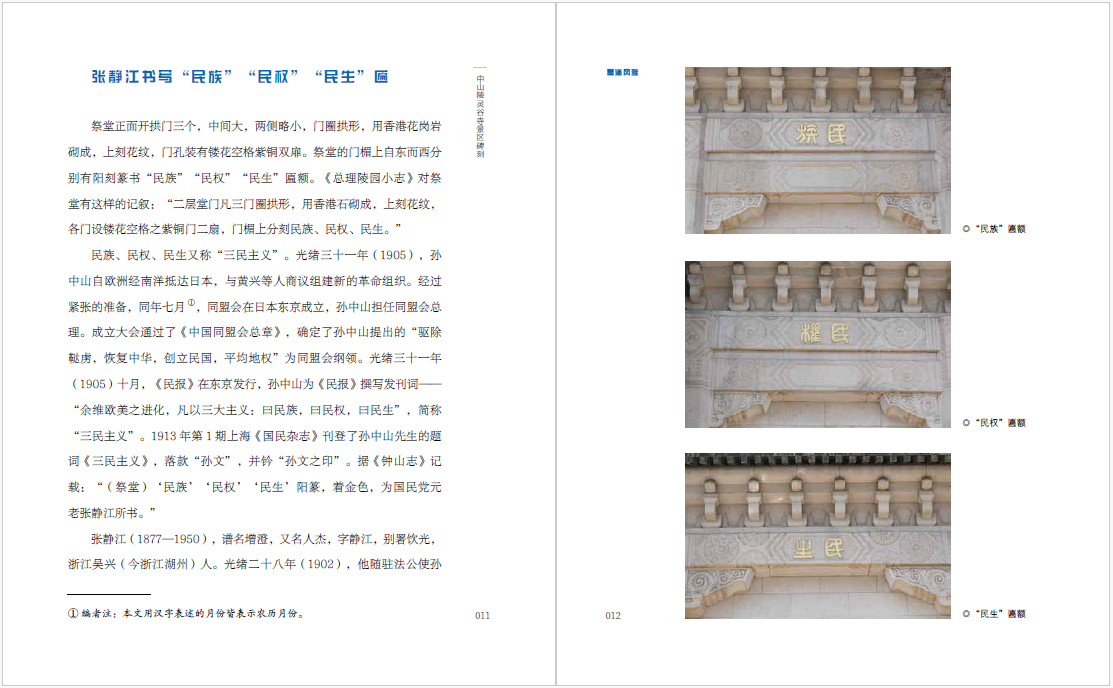

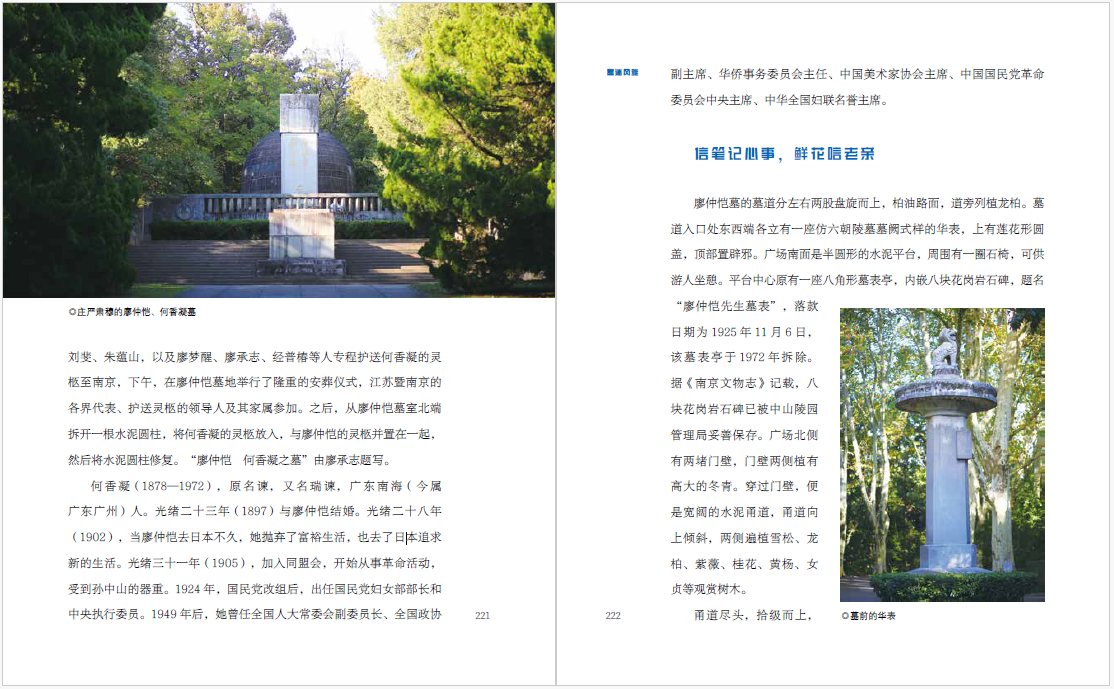

《墨迹风雅》收录了32 个词条,涉及现存或佚失的碑刻,主要集中于宋、明、清、民国等历史时期,既有陆游等人的题名碑刻,也有明太祖朱元璋、明成祖朱棣、清圣祖玄烨、清高宗弘历等御题碑刻,还有与倡导天下为公理念的中山先生有关的碑刻。在这里,一通碑刻,就是一个精彩篇章,叙述着一段或波澜壮阔,或意气风发的故事。由于民国时期南京的特殊地位,民国政要,诸如谭延闿、林森、张静江、于右任等,成为这一时期撰写钟山碑刻的重要群体,留下了熠熠生辉的艺术珍品。

略有遗憾的是,限于篇幅,东马腰附葬场碑刻、白马公园碑刻,未能在书中一一展示。但可以肯定的是,相较于已出版的碑刻内容,《墨迹风雅》力求每一词条均有突破。写作时兼有考证,集趣味性、知识性、艺术性于一体。但由于时间紧迫、学养不足,错误在所难免,希望读者们不吝指正!

本文选自“极美钟山·人文篇”之《墨迹风雅》(南京中山陵园管理局、江苏省科普作家协会组织编写,江苏凤凰科学技术出版社出版,张智峰、张瀚巍、成才主编)。

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助