羲仲宾日——探寻尧舜时代的天文密码(上篇)

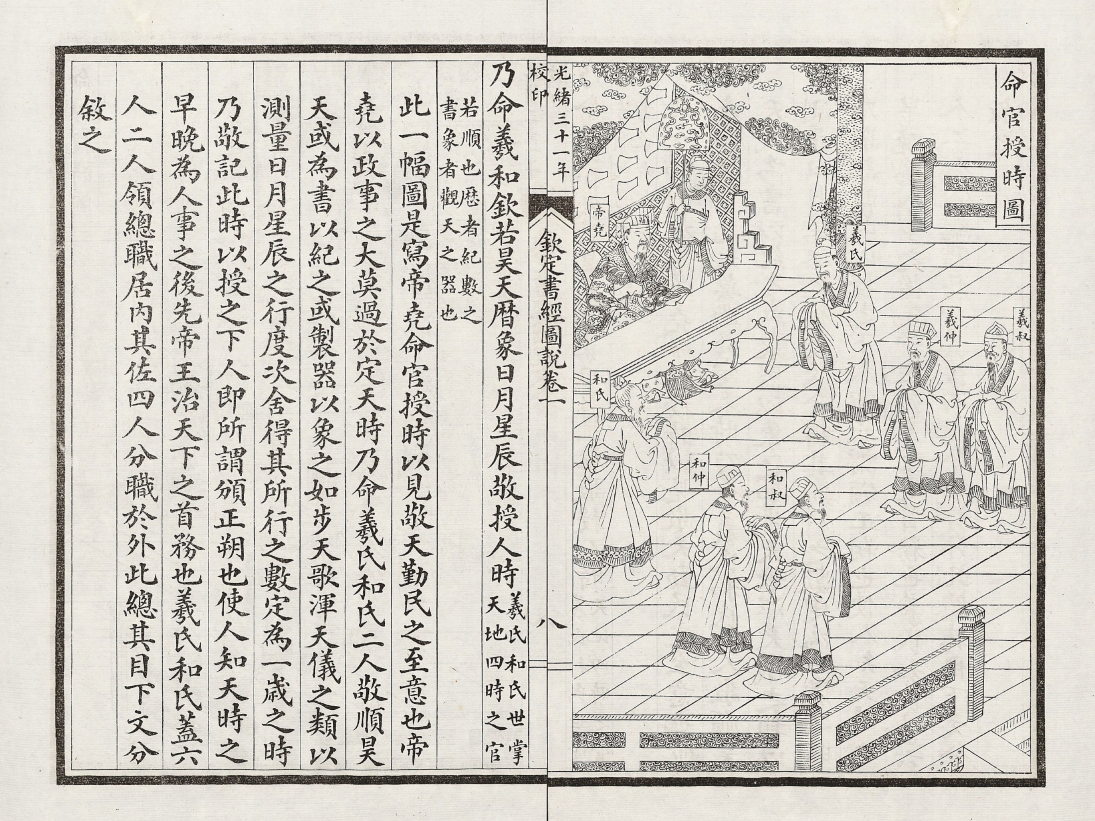

《尚书》为儒家五经之一,其中的首篇,即《尧典》,记述了五帝之一也是中国历史上第一个盛世之君的唐尧(尧帝)的功德言行。《尧典》的第二段主要说了帝尧委派天文官通过观测日月星辰运行制定历法节令,与我国古代天文学有密切关联:

“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。

分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷;寅宾出日,平秩东作。日中星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。

申命羲叔,宅南交;平秩南讹,敬致。日永星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。

分命和仲,宅西,曰昧谷;寅饯纳日,平秩西成。宵中星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛毨。

申命和叔,宅朔方,曰幽都,平在朔易。日短星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽氄毛。

帝曰:「咨!汝义暨和,期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。」允厘百工,庶绩咸熙。”

图:清《钦定书经图说》中的尧帝命官授时图

羲和为远古时代的天文历法官,关于其记载可上推至黄帝时代,其时他们专门观测太阳以确定季节。到了帝尧时期,羲和则承担了观测天象、制订历法、敬授人时的重任,可能也承担祭祀天地的职责[《中国古代天文学家》]。《尧典》记载羲、和等四人被分派至东、南、西、北四地,通过观察太阳与星辰运行,确定仲春、仲夏、仲秋和仲冬的四时节令,以指导人民的农业生产与生活。以上的最后一句亦说明了当时的历法,以366日为一年,平年十二个月,并通过设置闰月(闰年十三个月)以调和四时。

1、 四仲中星与天文测量

上文中提到的“日中星鸟,以殷仲春”和“宵中星虚,以殷仲秋”分别指仲春与仲秋时节,即每年的春分与秋分,昼夜平分(日中、宵中),黄昏时(一般认为指午后六时,夏季可能稍晚)中天(过天子午圈)的星宿或亮星(称“昏中星”)分别是“鸟”和“虚”。“虚”被认为是中国传统星象划分的四象二十八宿中北方玄武七宿中的“虚宿”(其距星为虚宿一,宝瓶座β),而“鸟”很多学者认为是南方朱雀七宿中的“星宿”(其距星为星宿一,长蛇座⍺),但也有观点认为其仅泛指呈现“鸟”形态的朱雀七宿自身,或指星宿旁的张宿[《中国天文学史》]。

图:南方朱雀之象,井鬼柳星张翼轸七宿。

“日永星火,以正仲夏”指仲夏时节,即夏至,白昼最长(日永),昏中星为“火”,即位于东方苍龙七宿中“心宿”(或其距星大火星,也称商星,天蝎座⍺),而“日短星昴,以正仲冬”则指仲冬时节,即冬至,白昼最短(日短),昏中星为“昴”,即位于西方白虎七宿中的“昴宿”,也即指金牛座中著名的疏散星团——昴星团M45。

已有许多学者与文献研究过上述四中星可能的观测年代问题,通过当代天体测量学的“岁差”(由于地球自转轴缓慢进动等原因,导致其南北极指向、天赤道与春分点位置等发生约26000年周期的变化,星体升落时间位置也相应改变)计算,假设《尧典》所记的天象属实,则可回推其最可能的观测年代。

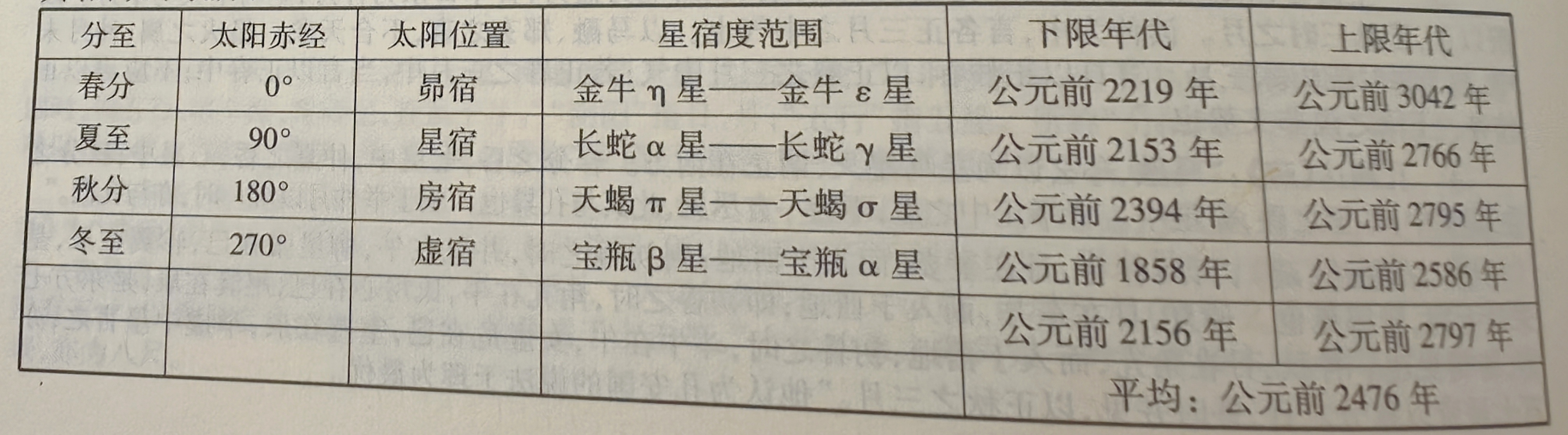

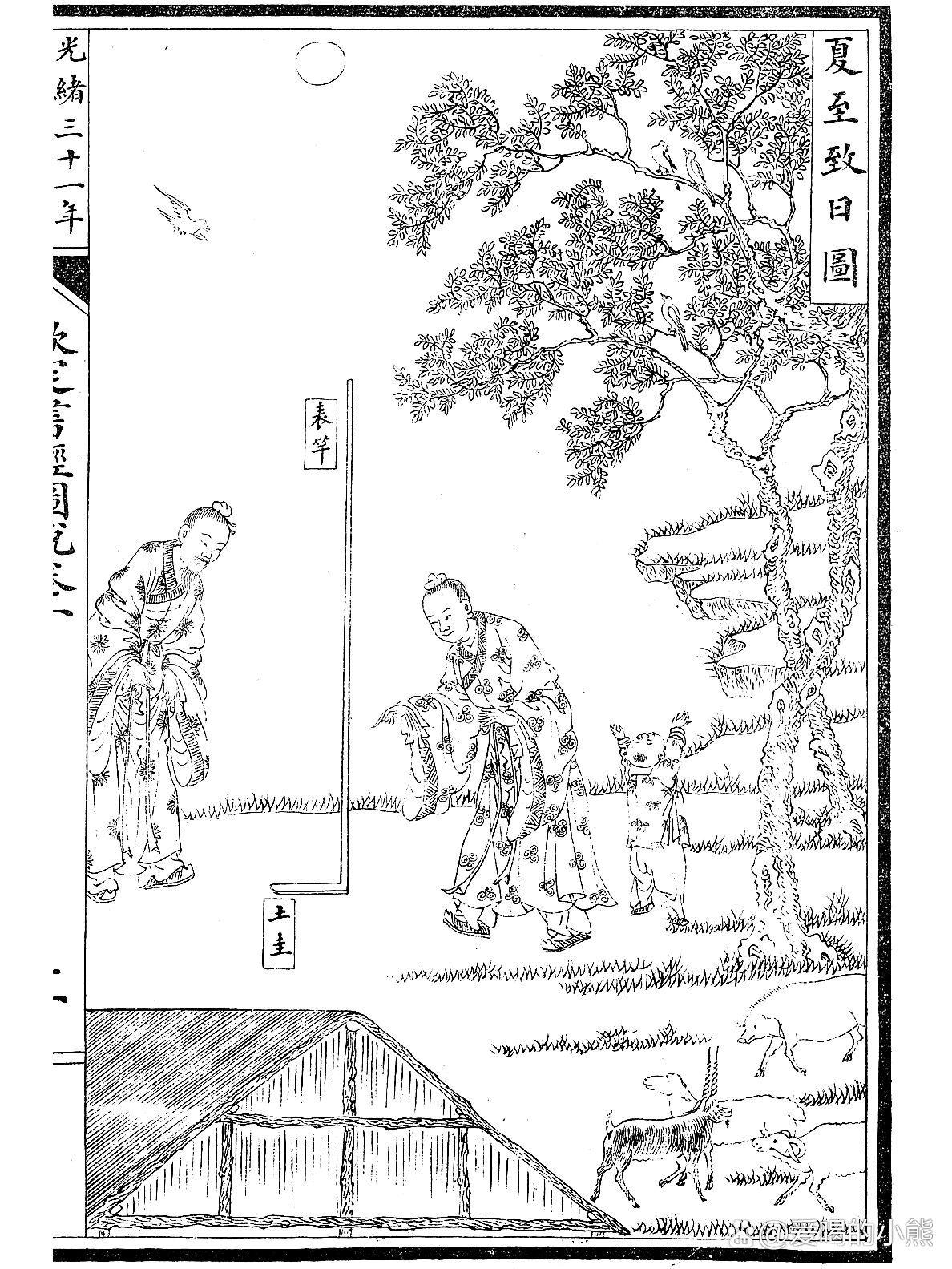

下表1a为利用昏中星为星宿范围,计算太阳于春分、夏至、秋分、冬至位于昴星房虚四宿时所对应的年代范围(载于《中国天文学史》-上);而下表1b则取自《中国古代天体测量学及天文仪器》的表2-1,是假设为四颗距星时准确推算的结果。无论如何,在远古人们天文观测精度有限的情况下,上述四仲中星的观测年代应在公元前2000年之前的新石器时代中晚期、夏商周三代之前,而由于在《尚书》成书年代无论中外都还未发现“岁差”现象(西方最早发现岁差的是公元前二世纪古希腊的喜帕恰斯,而我国则是东晋的虞喜),因此该天象应为实际观测所得而非后人推演编撰。上述分析也在一定程度上印证了“羲仲宾日”并非纯粹的传说故事,而应源自历史真实。

表1a(取自《中国天文学史》-上)

表1b(取自《中国古代天体测量学及天文仪器》)

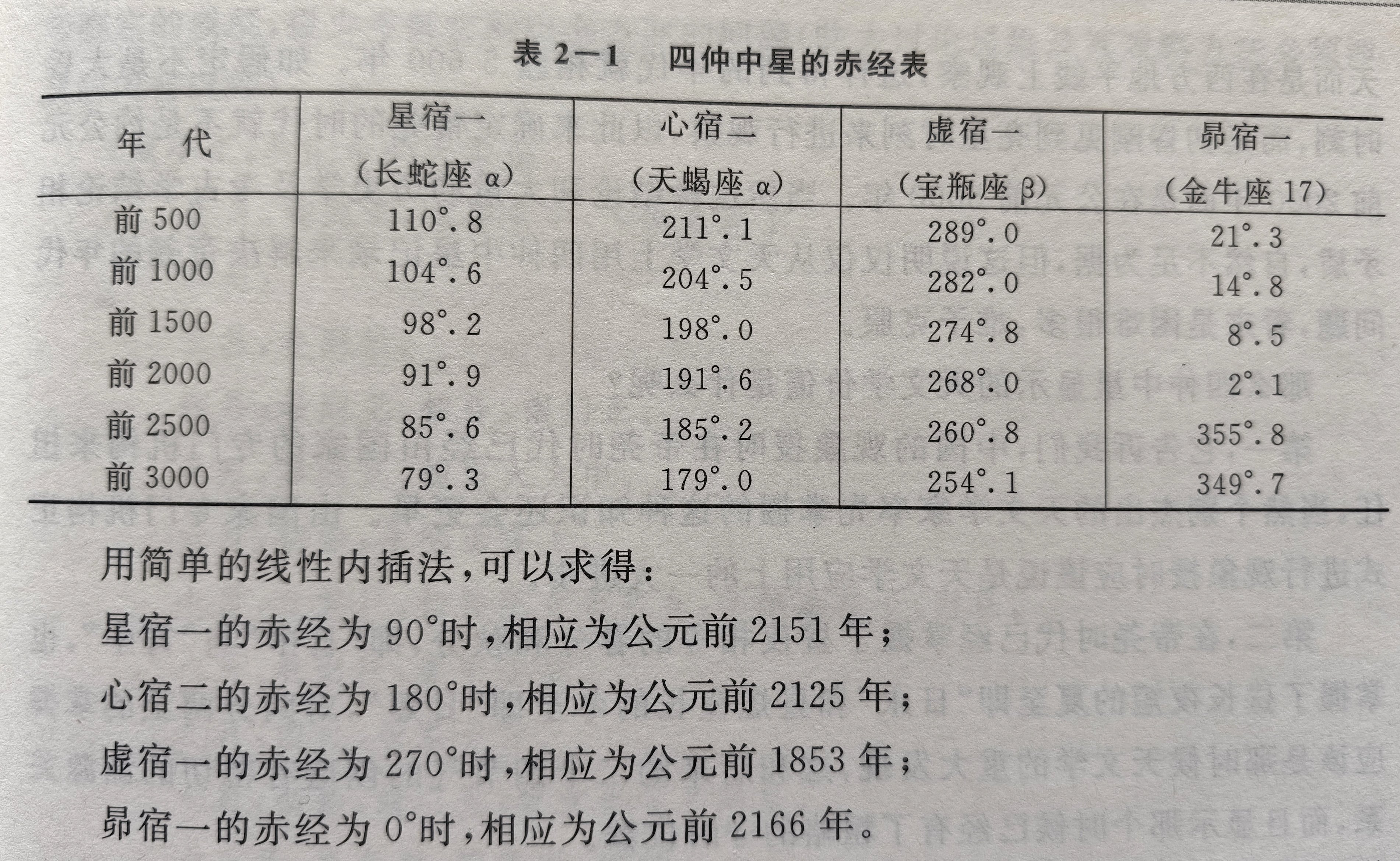

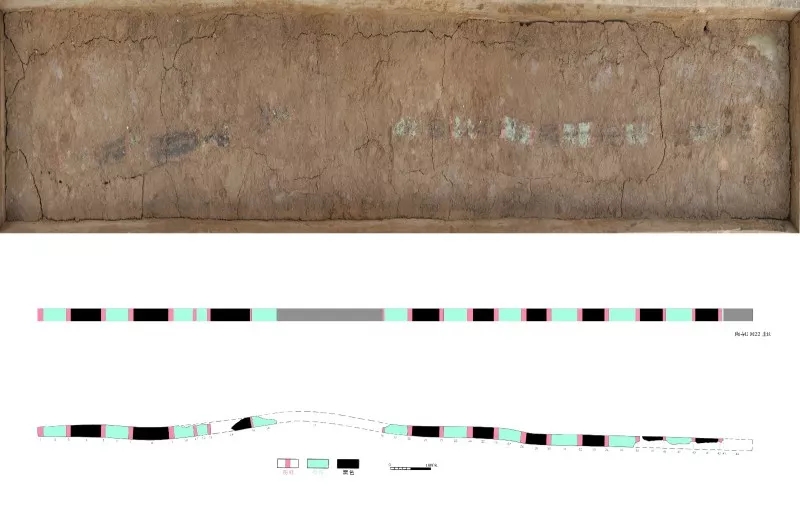

上述关于观测日出位置变化与昏中星确定时节,乃至利用圭表测影等,在尧舜时代的真实存在性均有充足证据。位于山西省南部临汾的陶寺遗址,已被普遍认为是公元前2000多年时繁盛的“尧舜之都、地中之国”。其中在本世纪初发现了“观象台”遗址可通过观测东升的太阳进入特定柱缝来确定多个节气,而带刻度“漆杆”的出土更说明当时应已开展圭表日影测量[陶寺ⅡM22漆杆与圭表测影]。

图:清《钦定书经图说》夏至致日图

图:山西陶寺观象台(根据考古结果复原)与出土“漆杆”

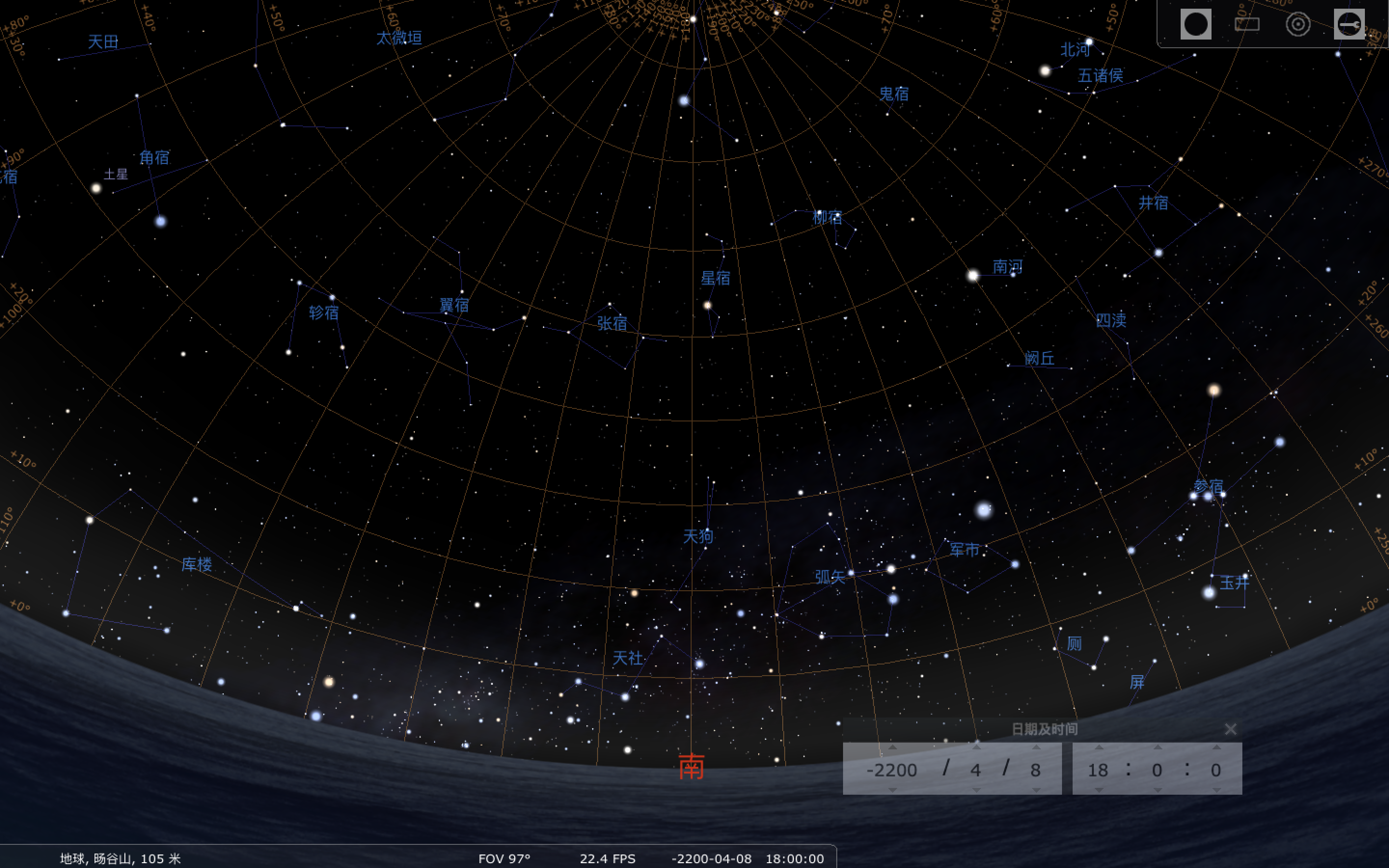

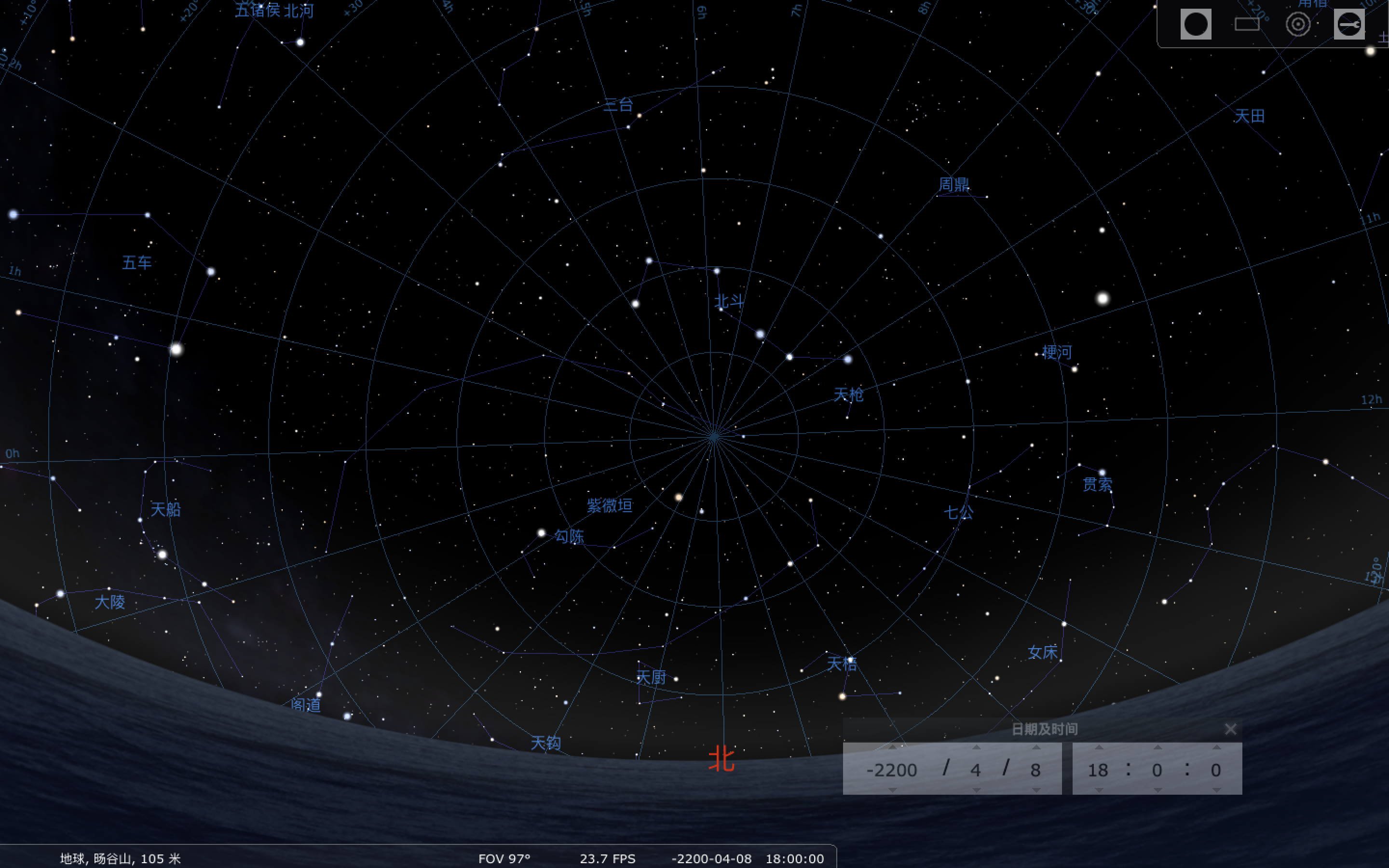

下面我们采用公元前2200年为《尧典》所记星象的观测年代,利用Stellarium星图软件模拟在当年仲春(取太阳直射天赤道即赤纬为0°之日,4月8日)黄昏时的南方天空。观测地点定为宾日可能的地点(嵎夷-旸谷)之一的山东省威海市文登区旸谷山(地理坐标:北纬37°17'47.3"、东经121°49'16.31")。可见无论星“鸟”是指整个朱雀七宿,亦或指星宿、张宿,乃至其中的距星(星宿一),在当时的目视测量精度下应均符合《尧典》记载。

图:利用星图软件Stellarium模拟的公元前2200年左右仲春黄昏后的南方天空(未显示地球大气层),可见昏中星正是星宿、张宿及南方朱雀之象。

2、 羲仲宾日之地考

以上《尧典》的记载中,天文官羲仲被分派到东边的“嵎夷”之地,至于日出之处“旸谷”。他在仲春(春分)的早晨,测候太阳的升起时间与方位,即“寅宾出日”,具体可能通过立杆测量日出时影子的指向辨正东西方向(春秋分时太阳正东升、正西落);类似于分至南北的羲叔与和叔,在春分及其前后的正午也可能进行立表测影,以精确判定时节更替;而在黄昏之时,则观测昏中星“鸟”(具体见上述),亦可能包括北斗七星斗柄的指向来确定仲春时节(沿至后世《夏小正》的星象记述,及《鹖冠子》:“斗柄东指,天下皆春”)。

图:利用星图软件Stellarium模拟的公元前2200年左右仲春黄昏后的北斗七星,可见“斗柄东指,天下皆春”。由于“岁差”影响,当时的天北极最接近右枢(天龙座⍺),而北斗七星离天极较现在更近,因此常年显著易见,为古人所特别关注。

历来关于羲仲宾日的具体地点——嵎夷、旸谷,各方专家学者和各类书籍文献有着各不相同的观点。嵎夷,虽然早期有观点认为可能在今天的辽西、辽东、朝鲜甚至日本,但现今大多国内学者已普遍认为其应在今天我国的胶东半岛东部,古时的东夷地区。近年也有学者利用史书、舆地、方志等多种文献及近年的考古发掘资料,认为嵎夷位于登州说比较接近事实,登州以今文登为中心,西至蓬莱、栖霞、海阳一线,东北南至海[“嵎夷”“旸谷”位置考辨]。而登州亦是元初天文学家郭守敬等主持的“四海测验”的观测地之一。

而至于羲仲宾日处“旸谷”的具体位置,一般认为其指太阳升起(日出)之处,有“日出旸谷天下明”的说法。对于一定纬度范围的人们来说,感觉上越向东太阳升起得越早,因此“旸谷”在我国的东部沿海地区无疑。但由于记载不详且历史上有不同的解读,因此落实到山东半岛地区,则有着多个可能的地点。以下列出其中部分(可能不全),按地理纬度大致自南至北为序:

(1)江苏省连云港市海州区:东晋郭璞认为“汤谷(即旸谷)之地”就在“东海朐县界”,朐县为秦置的古县名,即今连云港市海州区。其间有著名的将军崖岩画,其中有幅“天象图”[《中国天文考古学》],可能是上古羲和族人祭祀太阳神之地。

(2)山东省日照市天台山:参见《山东天算史》。山中有“汤谷”,山上有祭祀太阳神的遗迹,其北有尧王城遗址、两城镇遗址。另外在日照市莒县陵阳河还出土了大汶口文化刻符陶尊,其中的“日火山”(专家解译为“旦”字)可能表明了古人通过观测山头初升的太阳来授时纪历(“山头纪历”)、并祭祀太阳,同样在莒县还采集出土了契刻在陶尊上的柱状斗杓形北斗陶符。

图:大汶口文化黑陶尊上的符号图案

(3)山东省青岛市黄岛区琅琊台:据考证建造时间在秦汉、甚至是尧舜时期,可能是迄今已知的地面上遗迹尚存的我国最早的古观象台遗址,具有“观日出、定时节、望云气、祭祀四时”等功能,秦汉时期山东半岛地区的“八主”(“八神”)祭祀中的四时主祠即建于琅琊山上。在琅琊台上可通过东侧海上灵山岛山头观测夏至日日出。[天文考古调查报告]

图:琅琊台

(4)山东省烟台市栖霞市方山:山似祭坛,有石垒砌堆疑似祭坛、石龙。山脚下有杨家圈遗址,周边有“旸谷村”。

(5)山东省威海市文登区界石镇旸谷山:将在本文的下篇详述,另参见[寻找羲仲宾日处]。由于文登旸谷山与烟台牟平毗邻,临近昆嵛山系,且威海旧属烟台,因此其他关于旸谷在烟台东部、昆嵛山附近的说法亦可粗略归于此条。

图:旸谷山日出

(6)山东省威海荣成市成山头:参见[嵎夷、旸谷地望考]。成山头建有秦汉“八主”中的日主祠,《史记·封禅书》:“八神… 七曰日主,祠成山,成山斗入海,最居齐东北隅,以迎日出云。”曾出土过秦始皇东巡时祭日的礼玉器。但由于其东侧非常靠近大海,且海上无岛屿等可供辨识太阳升起的标志物,因此可能仅有祭日功能而无法测日。[天文考古调查报告]

图:位于山东威海荣成市成山头的日主祠

综合分析后,笔者认为,仅依据天文学判据(合理考虑古人观测误差、对《尧典》四中星解读的异议、及上述可能的“旸谷”候选地地理位置较接近等),现阶段很难对旸谷的具体地点位置在山东半岛这个依然较小的范围内进行更细致的判断。对四仲中星的观测在胶东半岛地区范围内均可实现,尧舜时代古人的目视观察与记录精度绝无法与后世更别说现今的天体测量精度相提并论。另外在春秋分时更是无法像夏至、冬至那般通过对日出精确方位的测定来确定当地的地理纬度:春秋分时太阳均为正东方升起,与观测地地理位置无关;而两至之时太阳的升落方位角度则与纬度有关:

cos A(太阳方位角) = -sin(𝝳太阳赤纬) / cos(ϕ地理纬度),

但此值的较小差异显然只能通过人造观测设施(如陶寺观星台)而非“山头纪历”才可能实现。当然,在春秋分之时通过立表测影的方法测量正午时太阳高度理论上倒是可以推知地理纬度,两分时正午太阳的地平高度为:

h(太阳地平高度) = 90度- ϕ(地理纬度),

但是史籍中似无此相关记载可供推证,且地理经度亦不可知。

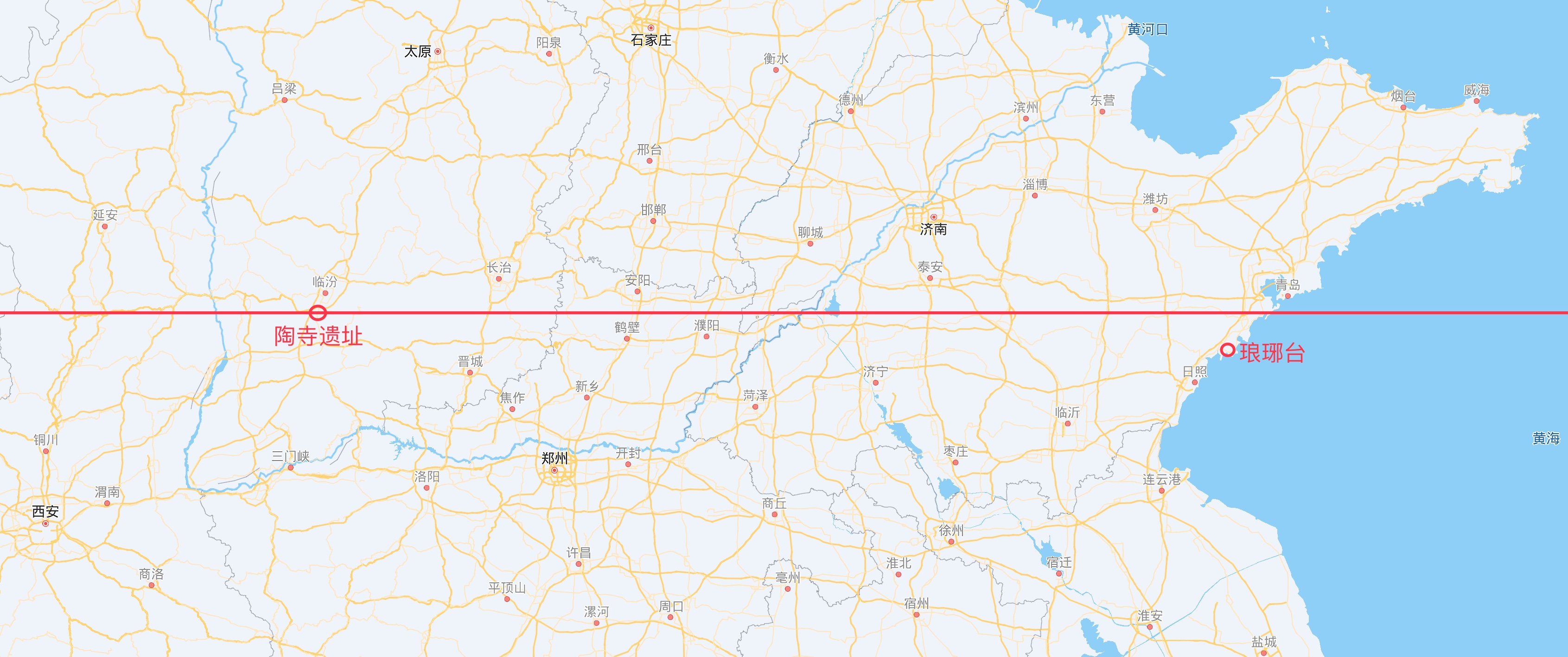

当然,若考虑尧舜之都山西陶寺的地理位置,假设羲和所赴之东南西北四地应位于“地中”(陶寺观象台)的正东南西北四方,宾日之地若位于临汾陶寺正东,则琅琊台似乎更为接近,更接近的位置还有黄岛区嘴叽头(见下图示意),但考虑误差范围,纬度相差不过几度,其南北之地亦有可能。另外,与东方相对应的西方“昧谷”据考证可能是今陕西省眉县(古郿县),其地理纬度相较陶寺则偏南,看来以此似并不完全足据。

图:以山西陶寺遗址同纬度划线示意图

此外,笔者亦认为,仅凭现有在上述胶东半岛地区的考古发现,尤其是其新石器时代中晚期大汶口文化、龙山文化的遗存、墓葬,及秦汉时期的祭祀证据等,也很难与羲仲宾日的史实直接关联起来。而各地区、山、谷、村庄等与“旸谷”相关的地名记载等,可能说明其地附近或所来之民曾发生过与“宾日”有关的活动,亦或沿承自祖先的传说,但暂时也无法单独据此对宾日之地下确切的结论。

今年的春分为**2024年3月20日(周三)**北京时间上午11:06。届时,笔者将与其他同仁一道亲赴山东省威海市文登区界石镇的旸谷山,模拟重现4000多年前古人对太阳与星辰的天文观测场景,探寻“羲仲宾日”可能的真相。同时,我们将更加综合的分析这一尧舜盛世的伟大事件并展望其探究前路,

敬请关注 “羲仲宾日——探寻尧舜时代的天文密码(下篇)”。

致谢:感谢国家天文台黎耕老师、山东大学(威海)张德苏老师、威海旸谷文化研究院于民永老师的有益探讨与指教!

主要参考资料

[1] 《尚书》 中华书局

[2] 《中国天文考古学》 冯时 著,中国社会科学出版社

[3] 《中国天文学史》 陈遵妫,上海人民出版社

[4] 《中国古代天体测量学及天文仪器》 吴守贤、全和钧 主编,中国科学技术出版社

[5] 《中国古代天文学家》 陈久金 主编,中国科学技术出版社

[6] 《山东天算史》 傅海伦 著,山东人民出版社

[7] ““嵎夷”“旸谷”位置考辨”, 张德苏,海岱学刊.2019(01)

[8]“寻找羲仲宾日处”,陈宏青、杨甜艺,走向世界,2013(19)

[9]“嵎夷、旸谷地望考”,刘凤鸣,中国历史地理论丛,2011年4月第26卷第2辑

[10]“山西襄汾陶寺城址天文观测遗迹功能讨论”, 江晓原 等,考古,2006(11)

[11]“陶寺ⅡM22漆杆与圭表测影”,黎耕、孙小淳,中国科技史杂志. 2010,31(04)

[12]“中国古代遗址的天文考古调查报告——蒙辽黑鲁豫部分”, 孙小淳 等,中国科技史杂志. 2010,31(04)

来源: 山东天文科普教育

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助