物理性质

尽管肉眼看北极星是一颗光点,但它实际上是一个三星的系统,主星(勾陈一A) 是一颗质量是太阳5.4倍的黄色超巨星,光谱型为F7Ib,是第一颗根据轨道确定其质量的造父变星;两颗较小的伴星:距离很近的勾陈一Ab(1.26倍太阳质量)属于F6型主序星,距离主星18.5天文单位(Astronomical Unit,缩写AU)绕转;较远的F3V主序星勾陈一B(1.39倍太阳质量)在2400AU的距离上环绕着主星,用现代的小望远镜也能分辨。

勾陈一AB双星(当时不知道A由A/Ab双星组成)早在1779年就被英国天文学家威廉•赫歇尔(William Herschel)用他自造的反射式望远镜(当时最好的望远镜之一)观测到。1899年,威廉•华莱士•坎贝尔(William Wallace Campbell)发现勾陈一A的视向速度是变化的,说明它是一个双星系统。由于已知它是造父变星,1927年美国天文学家约瑟夫•海恩斯•摩尔(Joseph Haines Moore)证明它视向速度的变化是一个四天的脉动周期和一个长的轨道周期组合的结果。随后,摩尔在1929年计算出双星系统的轨道周期为29.7年,偏心率为0.63,这一结果得到后人的多次验证。理查德•安德森(Richard I. Anderson)2019年的一项研究表明勾陈一A/Ab的双星轨道周期为29.32 ± 0.11年,偏心率为0.620 ± 0.008。10

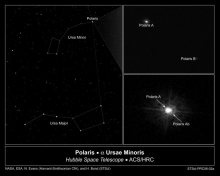

2006年1月,从美国国家航天局(National Aeronautics and Space Administration,缩写NASA)公布的哈勃空间望远镜图片中可以同时看见勾陈一三合星中的这三颗星。

光变

勾陈一A是一颗超巨星,也是一颗光变较小的第一星族经典造父变星(因为它的高银纬曾一度被认为是第二星族),因为造父变星是测量天文距离时重要的标准烛光,它作为最近的造父变星而被大量研究。对北极星光变的怀疑最早可追溯到1852年,在1911年得到丹麦天文学家埃希纳·赫茨普龙(Ejnar Hertzsprung)的确认。

今天,北极星的视星等在1.86-2.13的范围变动,其光变幅度(一个光变周期内的亮度变化)自从观测起就不断变化。1963年之前,它的光变幅度超过0.1星等,并随时间逐渐减小。1966年后,这一数值急剧减少到低于0.05等,在1990年代末到2015年又开始增加,随后减小至今。这一变化可能是因为北极星被一颗其他恒星绕转,当该星每30年一次靠近北极星时,它扰动了造父变星的外层,即脉动的发生地。

北极星的光变周期大约4天,自观测以来也不断变化。它在1963-1965年间以每年4.5秒的速度稳定增加,这一现象一开始被当成是普通的穿越造父变星不稳定带的红化(向低温演化),但也可能是由于两种傅立叶脉动模的干涉。科学家们对此看法不一,各执一词。

北极星的有效温度(等效为一个相同光度和半径的黑体的温度)约6015K,在光变时变化很小,但是变化量难以预测,从低于50K到高于170K,可能跟勾陈一Ab的绕转有关。

据2004年《科学》杂志报道,勾陈一现在的光度已经是托勒密观察时的2.5倍(从当时约3星等变为现在的2星等)。11天文学家爱德华•裘那(Edward Guinan)认为这个变化速率的纪录是出人意料的,他说:“如果这些是真的,这个速率的变动是百倍于理论所预测的恒星演化。”

距离

许多近期的论文基于依巴谷(Hipparcos)天测卫星的观测计算出北极星距离地球大约434光年(133秒差距)。之前的估计值则往往更小,基于高分辨率光谱分析的结果接近110光年(323光年或99秒差距)。北极星是最靠近地球的造父变星,他的物理参数对宇宙距离阶梯是关键基础,它也是唯一能以动态测量的质量。

依巴谷卫星使用恒星视差法测量天体的距离,在1989年至1993年的观测精度达到0.97毫角秒(970微角秒),能够准确测量1,000秒差距以内天体的距离。其数据之后经过更先进的误差去除和统计技术的检验。尽管依巴谷卫星有着天体测量上的优势,但仍有些研究质疑其所测得的北极星距离的准确性,因为北极星(指勾陈一A)是由双星组成的造父变星。依巴谷卫星关于北极星距离的结果经过多次检验,但至今未达成广泛一致。

下一代高精度的三角视差测量来自于空间天测卫星盖亚(Gaia),发射于2013年,预计测量精度25微角秒。尽管一开始盖亚计划只观测那些亮度低于5.7星等的恒星,后来的测试却发现盖亚能自主识别3星等的亮星。当盖亚在2014年7月开始常规科学运行时,它被设置成观测星等为3-20的恒星。下载的原始扫描数据需要经过一些特殊处理来分析230个亮于3星等的恒星。盖亚2阶段发布数据并未包含北极星的视差,但经过该数据推断,勾陈一B的距离为136.6 ± 0.5 秒差距(445.5光年),比之前大多数测量要远且精确数倍。盖亚2022年7月13日发布的第3阶段数据的最新结果是137.2 ± 0.3 秒差距(447.6光年)。

所处位置

位置不变

北极星是天空北部的一颗亮星,离北天极很近,(2018年)距离地球自转轴仅仅0.66°(预计到2100年该距离将缩短为0.45°),从地球北半球上看,它的位置几乎不变,可以靠它来辨别方向。由于地球的自转,而北极星正好处在天球转动的轴上,所以相对其他恒星静止不动。但是北极星并不是完全处在北天极正中央位置,实际上它是以很缓慢的速度转圈,相对其他恒星而言看起来不会变化而已。

原因

北极星不动,因为地球是围绕着地轴进行自转的,而北极星与地轴的北部延长线非常接近,所以夜晚看天空,北极星是几乎不动的,而且在头顶偏北方向,所以可以指示北方。

虽然在一年四季里,由于地球绕太阳公转,地轴倾斜的方向也会发生变化,但这一变化十分微小,可以忽略不计。于是一年四季里,我们看到北极星位置好像都是在正北方不动的,其实只是我们肉眼观察不到细微的变化,觉得地轴一直指向于北极星。1

寻星方法

北极星位于地球地轴的北端,在北斗七星中的天璇与天枢连线的五倍延长线上。可以通过先寻找北斗七星,再通过北斗七星来找到北极星。北斗七星属大熊星座的一部分,从图形上看,北斗七星位于大熊的背部和尾巴。这七颗星中有6颗是2等星,一颗是3等星。通过斗口的两颗星(天枢,天璇)连线,朝斗口方向延长约5倍远,就找到了北极星。 2

地球绕着自转轴旋转,自转轴的一端被定义为地理北极,另一端为南极。北极星所处的位置非常接近地球自转轴的延伸线,所以无论地球怎么自转,北极星也不会升起落下,而是会在北天极附近打转。北斗七星离北天极较远一些,随着地球的自转,我们在地球上会看到北斗七星沿着逆时针方向绕着北极星旋转,因为从北天方向看地球的自转是逆时针的。虽然地球还会环绕太阳公转,太阳还会带着地球以每秒230公里的速度在太空中运动,但北斗七星和北极星在夜空中的相对位置不会发生变化,这是因为这些星星离地球十分遥远。北斗七星、北极星与地球的距离是日地距离的数百万倍至数千万倍,即便地球在公转,并且在绕着银心运动,但每年的位置变化非常小,人眼无法察觉出来。随着地球的公转,如果在每晚的同一时间观测北斗七星,可以看到北斗七星沿着逆时针方向绕着北极星旋转,因为从北天方向看地球环绕太阳的公转方向是逆时针的。总之,北斗七星看起来绕着北极星旋转是由地球的自转和公转引起的,而不是它们之间的引力作用所致。

事实上,北斗七星与北极星相距非常遥远,它们之间的引力作用弱到可以忽略不计。北极星距离地球大约323光年至434光年,34天枢距离地球大约123光年,根据余弦定理可以算出北极星和天枢之间的距离约为310光年。同样地,可以算出天权与北极星的距离为352光年,瑶光与北极星的距离为329光年。不仅如此,北斗七星之间也没有直接联系,它们之间的距离也是相距遥远,例如,开阳、玉衡与地球的距离都大约为83光年,它们之间的实际距离为25光年。这些恒星之间并没有什么直接关联,它们只是从地球上看起来离得很近。

伴星

勾陈一并不是一颗稳定、孤独的恒星,勾陈一的数量比看到的要多。实际上勾陈一是一个三合星系统。它的一颗子星用小望远镜就很容易看到,另外一颗子星距离北极星非常近,以至于到20世纪末期才发现。

2006年1月9日,美国“哈勃”太空望远镜首次拍摄到北极星的一颗小伴星——“勾陈一Ab”。12这一发现,使得由三颗恒星组成的北极星系统完整地呈现于人们面前。

早在200多年前,天文学家威廉•赫歇尔(William Herschel)就已发现北极星有一颗亮度较大的伴星——“勾陈一B”,它与勾陈一A的平均直线距离为2400个天文单位(一个天文单位是地球到太阳的距离,约1.5亿公里)。

半个多世纪前,天文学家从勾陈一的引力波动上推测,它还有另一颗距离非常近的伴星,与“勾陈一B”一起构成三恒星系统。但这颗伴星因为和北极星距离太近、光芒太暗而未被观测到。

艺术家概念图:北极星的三合星系统:超巨星Polaris A,矮星Ab以及远处的矮星

美国哈佛-史密松天体物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)的南希 ·伊文斯(Nancy Remage Evans)等人,借助“哈勃”望远镜上的先进测绘照相机,在2006年1月首次观测到了这颗神秘的伴星——“勾陈一Ab”。他们发现,这颗伴星与勾陈一A的平均直线距离有18个天文单位。在地球上观察勾陈一和“勾陈一Ab”的这点距离,好比要从30公里外分辨出一个硬币,只有“哈勃”太空望远镜的先进测绘照相机才能做到。

天文学家还发现,勾陈一是一颗内部能量反应活跃的超巨星,其亮度是太阳的2000倍,而“勾陈一Ab”是正趋于沉寂的矮星。因此,它的光芒总被北极星所掩盖,成为一个“隐身伙伴”,而这次其隐身状态被“哈勃”识破了。通过观测伴星的运动,天文学家希望知道恒星的质量及其它的轨道。对于恒星天文学家而言,测定恒星质量是最困难的任务之一。

天文学家希望精确知道勾陈一的质量,因为它是距离地球最近的造父变星。造父变星的亮度变化被用来测量星系的距离和宇宙膨胀的速率,因此搞清造父变星的物理机制和演变是至关重要的。测定它们的质量是重要的一步。

更替

不同于西方以黄道坐标为中心的天文体系,中国古代发展了以赤道坐标为中心的天文体系,北极星在这一体系中处于天球正北,无疑具有独特的地位,在中国古代往往作为帝王的象征。但小熊星座α星并非自古以来就是北极星。由于地球自转轴存在周期性的缓慢摆动。因此,地球自转轴北极指向的天空位置也在发生变化,北极星的“皇位”也存在轮流坐庄的可能。

地球自转轴北极指向的天空以每年15角秒的速度运动,在公元前3000年,北极星不是小熊座α,而是天龙座α,一颗3.7等的恒星,中国古代称它为右枢。到公元前1000年,小熊座β(中文名北极二)比较靠近北天极,既然全天星星围绕它转,古人便认为它是天上的天子,故又起名曰帝,又因为它在紫微垣的中心位置,又叫它紫微星。

隋唐时期,北极五(鹿豹座32)成了北极星,这颗星亮度极暗,也是人类文明历史上到21世纪为止最暗的北极星。中国北宋初年的时候,地球北极指向的天空离北极星的小熊座α-即勾陈一的角距还有6度。可见,那时它还远远不能作北极星。但到了明清时期,勾陈一已经成了名副其实的北极星。

公元2100年前后,地球自转轴北极指向的天空和小熊座α星之间的角距最小,仅有约28角分。以后,地球自转轴北极指向的天空将逐渐远离小熊座α。到公元4000年前后,仙王座γ将成为北极星。到公元14000年前后,天琴座α织女一将获得北极星的美名。地球自转轴这样摆动一周的时间,大约是25800年。这说明一切事物都是在运动的,静止只是暂时的,是相对的,运动变化才是永恒的。而且大约在公元28000年北天极又会重新指向小熊座α。

公元前20000年到公元20000年的北极星列表【这个是根据可视性(亮度)和可参考性(距离北极的位置)综合决定的】:

年份 | 北极星 | 视星等 | 位置(最靠近北极时) |

|---|---|---|---|

-20000~-19600 | 天钩八和上卫增一连线中点 | 3.25/3.20 | +90° |

-19600~-18600 | 天钩六 | 4.40 | +89°18′58″ |

-18600~-18000 | 造父五 | 4.25 | +89°38′44″ |

-18000~-17600 | 天钩五 | 2.45 | +86°29′21″ |

-17600~-16300 | HIP 102431 | 4.50 | +87°37′54″ |

-16300~-15900 | 天津增三十五 | 4.90 | +87°00′00″ |

-15900~-14700 | 天津增三十七 | 3.95 | +87°42′41″ |

-14700~-13400 | 天津二 | 2.90 | +87°47′40″ |

-13400~-11900 | 辇道一(天琴座13) | 4.05 | +89°16′38″ |

-11900~-10700 | HIP 88788 | 5.00 | +89°26′47″ |

-10700~-9400 | 天棓五 | 3.80 | +87°18′18″ |

-9400~-8200 | 七公增十六(武仙座52) | 4.80 | +89°01′19″ |

-8200~-7200 | 七公二 | 3.90 | +89°10′15″ |

-7200~-6400 | 中山增二(武仙座ν) | 4.80 | +88°12′20″ |

-6400~-5000 | HIP 73909 | 5.20 | +89°33′36″ |

-5000~-3800 | 左枢(紫微左垣一) | 3.25 | +85°27′12″ |

-3800~-1600 | 右枢(紫微右垣一) | 3.65 | +89°53′13″ |

-1600~-1100 | 少尉(紫微右垣二) | 3.85 | +85°15′10″ |

-1100~500 | 北极二 | 2.08 | +85°12′17″ |

500~1200 | 北极五 | 5.30 | +89°27′25″ |

1200~2500 | 勾陈一 | 1.95 | +89°32′26″ |

2500~3300 | 勾陈四 | 4.20 | +88°38′56″ |

3300~4400 | 少卫增八 | 3.20 | +88°03′14″ |

4400~5500 | 少卫增七 | 4.50 | +89°01′22″ |

5500~6300 | 天钩八和上卫增一连线中点 | 3.25/3,20 | +90° |

6300~7000 | 天钩六 | 4.40 | +88°51′31″ |

7000~8500 | 天钩五 | 2.45 | +87°54′13″ |

8500~9900 | HIP 102431 | 4.50 | +87°19′06″ |

9900~11000 | 天津四 | 1.25 | +87°23′29″ |

11000~12400 | 天津二 | 2.86 | +87°57′18″ |

12400~13500 | 辇道一(天琴座13) | 4.05 | +89°52′24″ |

13500~14100 | 织女一(天琴座α) | 0.00 | +86°14′16″ |

14100~15000 | HIP 88788 | 5.00 | +89°54′28″ |

15000~16500 | 天棓五 | 3.80 | +87°17′03″ |

16500~17600 | 七公增十六(武仙座52) | 4.80 | +89°23′26″ |

17600~18800 | 七公二 | 3.90 | +89°26′02″ |

18800-19200 | 中山增二(武仙座ν) | 4.80 | +87°05′58″ |

19200~20000 | HIP 78180 | 4.95 | +85°48′41″ |

亮度座次

北极星全星空亮度排名第47。

1.天狼星(大犬座) | 2.老人星(船底座) | 3.南门二(半人马座) | 4.大角星(牧夫座) | 5.织女星(天琴座) |

6.五车二(御夫座) | 7.参宿七(猎户座) | 8.南河三(小犬座) | 9.水委一(波江座) | 10.参宿四(猎户座) |

11.马腹一(半人马座) | 12.牛郎星(天鹰座) | 13.毕宿五(金牛座) | 14.十字架二(南十字座) | 15.心宿二(天蝎座) |

16.角宿一(室女座) | 17.北河三(双子座) | 18.北落师门(南鱼座) | 19.十字架三(南十字座) | 20.天津四(天鹅座) |

21.轩辕十四(狮子座) | 22.弧矢七(大犬座) | 23.北河二(双子座) | 24.十字架一(南十字座) | 25.尾宿八(天蝎座) |

26.参宿五(猎户座) | 27.五车五(金牛座) | 28.南船五(船底座) | 29.参宿二(猎户座) | 30.鹤一(天鹤座) |

31.玉衡星(大熊座) | 32.天枢(大熊座) | 33.天船三(英仙座) | 34.天社一(船帆座) | 35.箕宿三(人马座) |

36.弧矢一(大犬座) | 37.海石一(船底座) | 38.摇光(大熊座) | 39.尾宿五(天蝎座) | 40.五车三(御夫座) |

41.三角形三(南三角座) | 42.井宿三(双子座) | 43.孔雀十一(孔雀座) | 44.军市一(大犬座) | 45.星宿一(长蛇座) |

46.娄宿三(白羊座) | 47.北极星(小熊座) |

来源: 百度百科 内容资源由项目单位提供 |

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

百度百科

百度百科