前段时间上网的时候,偶然看到一个帖子,说“科学家给三星堆古人做了基因检测”云云。看到标题,觉得这事儿跟自己手上正在做的项目有一定关联,就点进去看了一下。你猜怎么着——说的就是我的项目,而且还说错了。

这项研究的论文,叫作《古代基因组揭示粟黍农业伴随人群迁徙从黄河流域扩散到中国西南地区》(Ancientgenomesrevealmilletfarming-relateddemicdiffusionfromtheYellowRiverintosouthwestChina,正式发表的题目与预印本题目有些许出入)。不过,我们研究的样本却并非“三星堆人”,而是来自新石器时代四川的高山古城遗址和青铜时代云南的海门口遗址。

这事儿,得先从三星堆到底是什么讲起。三星堆遗址其实可以分成四期。其中,大家熟悉的那个有青铜面具、咧嘴笑的神秘人、青铜大立人、青铜神树的三星堆,准确来说属于三星堆二期、三期。而我们研究样本所述的四川高山古城遗址却是属于宝墩文化,年代比三星堆更早。

图片来源:pixabay

简单总结一下就是:所谓“三星堆古人基因检测”其实是我们发表的关于宝墩文化高山古城的古人遗骸DNA数据。虽然目前确实也有考古学家认为宝墩文化可能是三星堆青铜文化的前身,但这些遗骸与人们关心的那些艺术品仍旧相差了一千多年,并不是那些神秘青铜器的制作者。

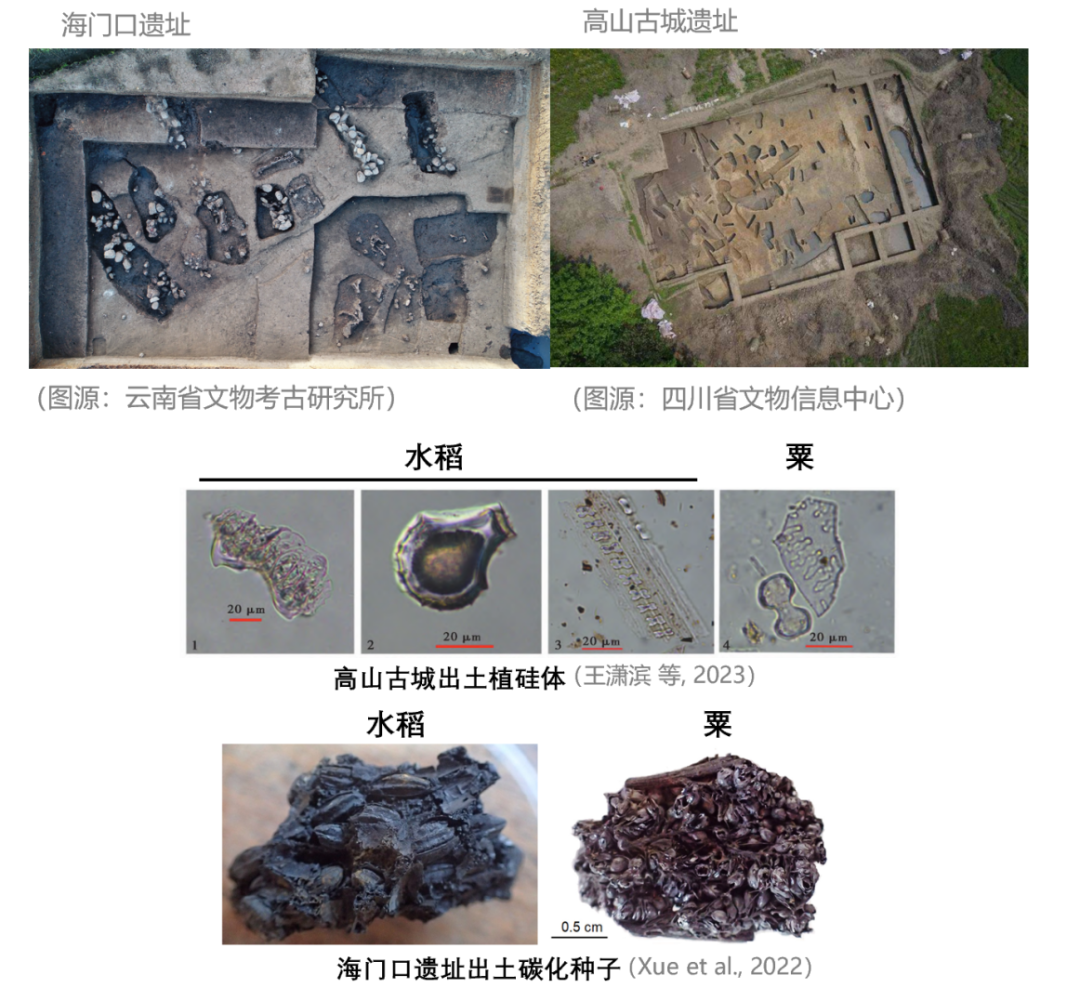

看到这里,也许你会就要按跳转按钮,关闭这篇文章了。先别急着离开,这些数据的价值,或许比你想象的重要得多。四川平原的高山古城,被称为成都史上第一城,出土了成都平原最早的人骨;而云贵高原上的海门口遗址则出土了中国最大“干栏式”建筑聚落,也是云南青铜文化发源地之一。这两处考古遗址对于理解西南地区的史前人群来源有着极其重要的意义。

可是,粟黍不就是小米吗,粟就是不黏的小米,黍就是黏的小米。西南地区的古人类研究,怎么还要用到小米?

最初,我们的祖先是靠“狩猎+采集”的方法过日子的,主要靠“大自然的馈赠”。而后,我们的祖先有了耕种作物和养殖动物的能力。人类就进入了农业社会。

在农业生产上,我国北方大多种植粟和黍,南方则多种水稻。高山古城和海门口是粟和稻都有出土的遗址。按理来说,在这里的古人身上,应当同时发现种粟黍的北方人和种水稻的南方人的遗传成分。

高山古城和海门口遗址信息图片来源:作者提供

然而,我们却发现,这两个遗址的古人大约有90%左右(高山城为92.1%±3%,海门口为88.7%±3%)的黄河流域粟黍农民(这里指新石器时代进行农业生产的古人,下同)的遗传成分,却没有发现种植水稻的华南和东南亚农民的遗传成分。剩下10%左右则属于老挝和平文化(HòaBìnhculture)古人相关的遗传成分——这或许是当时广泛分布于中国西南和与之接壤的东南亚大陆的原始狩猎采集人群。

这样的遗传模式从高山古城到海门口,持续了一千多年。而在当代四川羌族、云南白族等藏缅语族人群中也发现了高比例的高山古城与海门口相关的遗传成分——但又多了一些东南亚和福建一带壮侗和南岛语人群相关的,却在高山城和海门口中没有发现的稻作农民遗传成分。

这个结论,现在说起来很轻松。但如果有心去翻一下之前的研究,就会发现,先前几乎没有研究者发表过云贵川地区的古人DNA数据。

这一情况并不难想象:DNA保存的理想条件是干燥和寒冷,云贵川地区潮湿闷热,并不适合保存东西的——保存食物时,我们会选择放入冰箱,或者风干晒干;如果放在温暖高湿的环境中,很快就会腐坏变质。DNA也是如此,高温会使分子更加活跃,酸性的土壤又为DNA的水解创造了良好的环境。

图片来源:pixabay

在云贵川这样的西南地区,有些遗址甚至直接泡在了水中。所以,这个地区能保存下来的古人DNA,真的少之又少。事实上,我们的论文中也隐晦地提到了这种困难:研究中一共提取了89个样本,但最终只获得了11个样本的数据。

如何确定并且分离出这些样本中的人类DNA又是一个大问题。

我们的研究对象,在地下已经埋藏了数千年。在这数千年里,无数生物在这些研究对象的表面乃至内部留下了自己的痕迹。实际上,在古代生物材料中,我们获取到的许多DNA实际上来自环境当中的微生物,比如黏在骨头上的土中活跃的细菌真菌,他们可能会在漫长的时光中逐渐往骨头的深处爬呀爬,所以研究者们都喜欢拿到牙齿或者颞骨这样的部位:坚固、致密、不容易被外源DNA污染。

发掘出来之后,污染依然存在。从考古工地中挖出的骨头通常带着许多泥土和尘埃,暴露在实验室外也会受到许多现代人的污染。研究者们使用能够降解表面DNA的次氯酸钠清洗样本,再照上一个小时的紫外线。这么一来,表面的DNA就会变成检测不出来的嘧啶二聚体。我们还会钻取研磨骨骼中致密的部位,并且尽量将渗透其中的脏东西与本身的骨粉分离,只有内部的骨头或者牙髓。这样才能会尽可能保留下这颗牙或者骨头本人的“DNA本尊”。

饶是如此,获取到的DNA中仍然有大量微生物的DNA,“DNA本尊”只占很小的一部分。这时,我们就要祭出“杂交捕获”这项技术了。

原理非常简单,A、G、C、T四种脱氧核糖核苷酸组成的两条链,再搭成DNA的双螺旋结构。这两条链可以看作A、G、C、T四种分子的排列组合,而且完全反向互补,A与T配对,G与C配对,几乎不出错。四种分子的排列组合在每个物种,乃至每个个体中都不尽相同。我们利用现代人的DNA序列设计探针,利用这个探针去抓取所需要的人源片段:可以理解为挂在鱼钩上的小小拼图,去钓起这许许多多DNA拼图中可以与它拼上的部分,这些可以拼上的部分,就是人类的DNA。

我们的杂交捕获方案来自哈佛大学的一个研究团队。他们重新设计了DNA探针,对实验各项条件都进行了堪称“暴力”的优化。这个方案比此前的便宜了三分之一,但我们仍然不完全承担得起。所以,我只能设法优化过程,压缩成本。最后,我们省下了将近一半的试剂。

只是实验的成功也仅仅是第一步,我们需要让这些数据开口说话。

在初步的定性分析中,我得到了结论。在王传超老师和课题组博士后郭健新老师的帮助下,我核对了所有可能存在的纰漏,增补数据,逐一排查,最终确认了结论:上述两个遗址的古人主要都来自黄河流域种植粟和黍的农民,加上一点原始的东南亚狩猎采集人群的成分——或许来自云贵川本土,或许来自东南亚古人的北迁。合理地推测一下:或许是黄河流域的一部分粟黍农民南迁至四川盆地与云贵高原,中途和种水稻的农民接触交流而学会了种植水稻。

本文作者在实验室工作图片来源:作者提供

在我们实验室的墙上,写着这样一句话:“自然科学与人文社会科学在百余年前分道扬镳,而在这个实验室,我们希望把两者带回到一起。”也许这就是我们所做的这项工作的意义与乐趣之所在吧。

作为一个科班出身的“生物狗”,在最初处理数据的时候,我并不太理解,它们与此前我处理过的小鼠、兔子或者斑马鱼的数据有什么本质不同。然而,当熟悉历史与考古学领域的老师们利用这些数据,在我面前打开了一幅历史图卷,引导我得出“古蜀古滇文化与黄河流域文化同根同源”的遗传学结论时,我真的感受到了学科交融带来的热血澎湃。

此前的考古学证据已经表明马家窑文化与川西地区关系密切,而我们的遗传学证据也支持古蜀古滇与中华文明的母亲河黄河流域文明有着不可分割的遗传联系。

我开始理解了这样一个交叉学科的意义:考古的老师们使用器物、文字资料来分类人群和文化,他们其实很需要一些其他角度的解读,而分子生物学的手段恰好是我这样的生物学专业学生所擅长的。我也将继续在这个方向上不断前进。

本文为科普中国-星空计划作品

出品|中国科协科普部

监制|中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨陶乐 厦门大学博士生

审核丨王传超 厦门大学人类学研究所所长、教授、博导

来源: 星空计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划