近期中国科学院工程热物理研究所发表在NumericalHeatTransfer,PartA:Applications和JournalofThermalScience期刊上的两篇论文引起了人们的关注。

信息时代日新月异的发展使得我们周边电子产品的芯片功率密度不断提高,单位体积发热量也不断增大,这些现象对电子产品的性能和安全性都有很大影响。尽管相应的热管理技术也在不断发展,但仍然存在较大的技术挑战,目前常规冷却剂和冷却方法已不能满足其冷却要求,急需发展新的高效冷却技术。针对这一问题,研究所的传热传质研究中心项目团队提出将潜热型功能热流体-相变微胶囊悬浮液作为新型冷却工质对热输运性能进行强化,以解决大功率密度电子芯片的热管理难题[1]。

依靠冷却液散热想必大家多少都有一些概念,如上学时学到的冷凝管,又或者装机发烧友喜欢的水冷机箱,那么此处的相变微胶囊悬浮液又是什么呢?

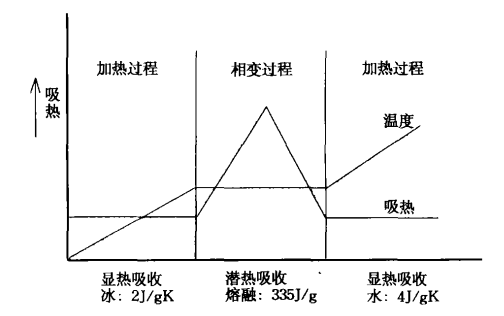

相变,指物体从一个相转变至另一个相,如水冷却结冰或者冰受热融化成水,在这个过程中会放出或吸收大量热量,此处发生相变的材料即相变材料。相变材料可在物相变化过程与外界环境进行能量交换,即从外界环境吸收热量或向外界环境放出热量,从而达到能量利用和控制环境温度的目的。这种利用相变储存能量的方式也被称为潜热储能,相较于显热储能具有更高的储能密度[2](如图1)。但设想一个场景,若冷凝水的管道里不再是水而是换成冰,那么显然管道非常容易发生堵塞,也会影响传热效果,另外一些相变材料可能会对管道产生腐蚀,带来更大的风险。目前常用的相变材料的相变温度范围一般在0-120℃之间,包括水合无机盐、高级脂肪醇、高级脂肪酸、烃类物质等[3]。

图1 水的相转变过程示意图[4]

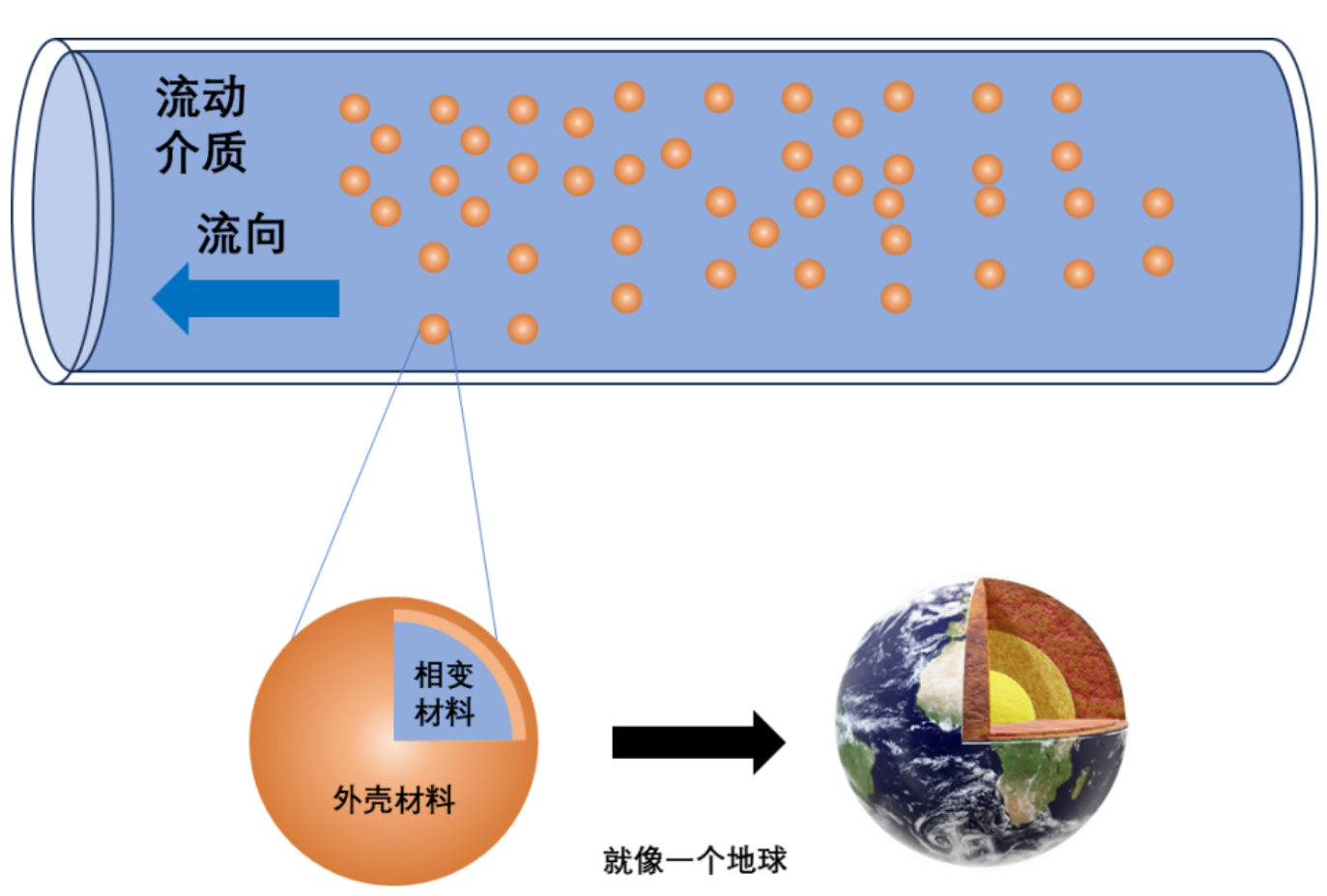

解释完了相变材料,我们再来看什么是微胶囊。如平时人们生病服用的药物胶囊一样,相变微胶囊材料就是在相变材料微粒的外面覆盖上一层胶囊,其直径在几百至几微米范围内不等,包上的胶囊材料可有效阻隔内部相变材料和外部流动介质的相互影响[5]。微胶囊外部常见的外部壳材可分为有机高分子材料和无机材料,前者又可分为合成高分子材料(如聚脲、聚苯乙烯、聚氨酯、脲醛树脂等)、天然高分子材料(如动物植物蛋白及其水解产物、多糖)以及半合成高分子材料(如羧甲基纤维素钠、羟丙基纤维素等天然产物的衍生物);而后者无机材料主要包括碳酸钙、硅酸盐、二氧化钛、二氧化硅等,相较于有机壳材,无机壳材的导热性、热稳定性和机械耐久性更强,但结构柔韧性较差[6]。

图2 微胶囊相变材料悬浮液以及微胶囊结构示意图

综上,科学家和工程师们设想了一种方案,将发生相变进行能量交换的材料用微胶囊包裹起来,悬浮在流动介质中,可有效解决相变材料泄漏、相分离及腐蚀等问题,提高了材料和整个热传导的稳定性;同时,由于壳材较薄,胶囊粒径较小,材料的传热性能和加工性能得到了明显改善,也不会影响外部流动介质的循环,实现一举多得。将微胶囊相变材料分散在转热流动介质的悬浮液就是潜热型功能热流体的一种。

开头提到的中科院团队的研究对这种潜热型功能热流体和微胶囊相比材料在沸腾传热的模型中进行了细致的研究,填补了这一细分研究领域的空白。研究人员通过数学物理模型和模拟计算分析了不同微胶囊核心相变温度下悬浮液强化沸腾传热特性,获得对应的流场、温度场和微胶囊颗粒运动机制,得出结论,相变微胶囊芯材熔点在高于外部流动介质的沸点后具有更高的沸腾传热强化能力。在流动介质沸腾过程中,相变微胶囊核心融化温度介于壁面与远离壁面的流体温度之间,近壁区相变微胶囊在高温区与低温区之间的循环运动,存在不断的吸放热过程,能够有效强化的近壁区对流换热。上述研究和结论能够有效指导未来大功率芯片和电子产品的设计,保证其具有更好的散热性能。

引用文献:

[1] http://www.iet.cas.cn/news/kyjz/202307/t20230725_6819245.html研究所在潜热型功能热流体强化沸腾传热复合相变研究方面取得进展——中国科学院工程热物理研究所

[2] 倪睿嘉,倪卓.储能相变微胶囊材料的制备及其应用[J].化学与黏合,2017,39(01):46-50.

[3] HamadGB,YounsiZ,NajiH,SalaünF.AComprehensiveReviewofMicroencapsulatedPhaseChangeMaterialsSynthesisforLow-TemperatureEnergyStorageApplications[J].AppliedSciences.2021,11(24):11900.

[4] 蔡利海,张兴祥.相变材料微胶囊的研究与应用[J].材料导报,2002(12):61-64.

[5] 申天伟,陆少锋,辛成等.微胶囊相变材料的研究进展[J].纺织导报,2017(01):69-73.

[6]公雪,王程遥,朱群志.微胶囊相变材料制备与应用研究进展[J].化工进展,2021,40(10):5554-5576.

作者:Heartson 材料工程师 浙江大学材料学博士

审核:张忠斌 中国制冷学会科普工作委员会委员 南京师范大学教授

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体