一、引言

2019年,马斯克创办的Neuralink公司首次宣布在猴子身上开展脑机接口设备的测试,为未来的研究铺平了道路。随后,该公司发布了一段展示了一只被植入了脑机芯片的猴子通过心灵感应玩游戏的视频,这一视频引起了社会广泛的关注。2022年,该公司公布了一只名为Sake的猴子,它能够通过意念控制虚拟光标进行打字,这一成就再一次引起了人们对“脑机接口”的激烈讨论。

然而,脑机接口并非首次在猴子意念打字这一事件中亮相。早在许多影视作品中,如《黑客帝国》、《阿凡达》、《盗梦空间》等,就展现了人类对大脑意识工作未来的期盼,设想了脑机接口技术的可能性。甚至在2023年我国大型科幻影片《流浪地球2》中也出现了利用脑机接口技术提取人体意识的桥段,为人们描绘了一个更加高度数字化的未来世界。近年来,国内的科幻热潮不断升温,这些影视作品以及一些科幻文学作品都富含对未来的设想。透过这些影视作品,我们可以发现,我们对未来的设想的一部分是可以通过“脑机接口”这一关键技术来实现。

那么,究竟什么是脑机接口呢?脑机接口具体能够实现什么功能呢?它是否会如电影中那样实现人类的意识直接交流呢?接下来,请随着我们的步伐,一同来揭开“脑机接口”的神秘面纱吧!

二、基础知识

(一)脑机接口是什么?

脑机接口(Brain Computer Interface,简称BCI)是一种建立在大脑与外部设备之间的直接连接,以实现脑部与设备之间信息交流的技术。通过脑机接口,我们能够直接将大脑活动与计算机、机器人等设备相连接。这就意味着,我们可以通过纯粹的思维,控制外部设备的运动、表达和功能。想象一下,只需轻轻一想,你就能让电视换台,让轮椅自如地移动,甚至可能通过纯粹的脑力,书写文字或绘画图像。

(二)脑电信号产生基础

前文提到,脑机接口作为外界与大脑交流的工具,传递着大脑向外界释放的信息,这些信息便是由脑电信号构成的。那么,我们将形象化说明一下,这些微弱电信号是如何在大脑内产生的,以及这背后的生理基础。

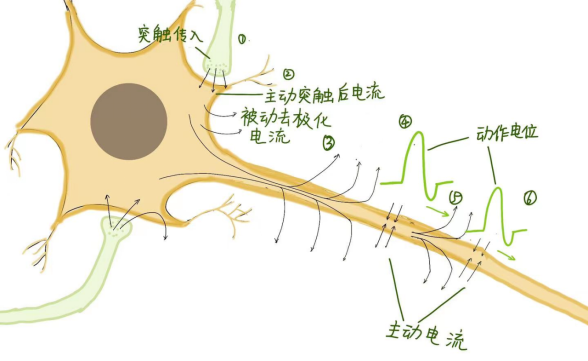

首先,让我们来认识神经元,它们是大脑内部信息传递的基本单元。正是通过神经元间的交互,脑电信号得以诞生。为了更好地理解脑电信号的产生,我们可以将神经元形象比作微小的“漏水袋”。这个“漏水袋”的外表由磷脂双分子层构成,它具有选择性地允许某些微小“客人”(即离子)穿越。这个“漏水袋”通常漂浮在两种不同液体中,从而形成了内外电荷差异。

当神经元受到强烈电信号的刺激,它就像被轻轻戳了一下,此时“漏水袋”的外部突然会开启,内部的钠离子便如涌浪一般涌入,“漏水袋”的电荷瞬间增加。当电荷达到一定程度后,另一种叫做钾离子的微小“访客”门也会迅速打开,钾离子会迅速涌出,从而使电荷减少。这种电荷迅速增加后又迅速减少的过程被称为“锋电位”。它首先在神经元的中心(胞体)和一条长管(轴突)的连接点产生,然后沿着轴突扩散,如同海浪一般传播出去。其他神经元通过树突这种微小的“感应器”来感知这一系列电荷变化。

这些神经元通过这种微妙的电信号连接在一起,就如同构成了一条信息传递的高速公路。而脑电信号则类似于身体内的电子邮件,它携带着大脑的指令和信息,向外界传递。通过这种精妙的电信号传递机制,大脑内的信息得以沟通,各种活动、思维和情感等也在其中发生。深入了解这些微弱的电信号,有助于我们更好地探索大脑的奥秘,同时也为开发脑机接口技术打下基础。

图1 脑电信号传递图

图一数据来源为《深度长文:意识的本质到底是什么?意识和自我意识是如何产生的?》

三、工作原理

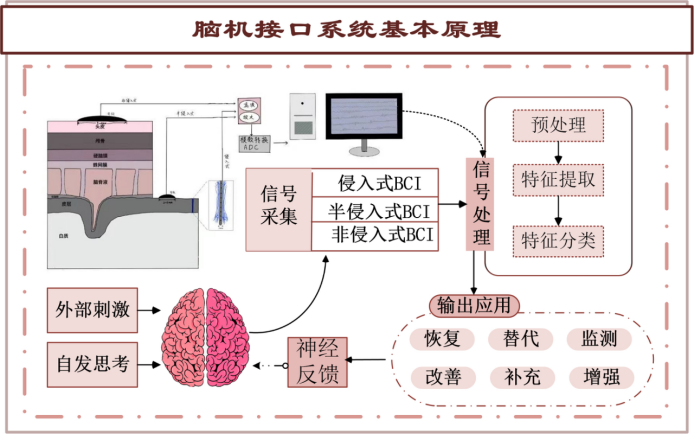

脑机接口技术通过采集不同脑功能区域位置和深度的脑电信号,对其进行一系列数据处理操作,最终实现对大脑活动状态或意图的解码。

在采集信号时,大脑由于受试者自身收到刺激或者受试者本身进行思考进行神经活动,产生脑电信号,通过脑电采集设备进行采集。依据电极所放置的深度,脑机接口分为非侵入式BCI、半侵入式BCI和侵入式BCI。并且随着深度的增加,采集到的脑电信号的空间分辨率也在逐步增加。一个完整的脑电采集系统包括电极(用于采集信号)、放大器(对采集到的数据进行简单处理以便后期使用)、模数转换器和数据记录计算机。

采集后的信号通常会进行预处理、特征提取、特征分类等数据处理操作。预处理的目的在于处理脑电信号中含有的干扰信号,具体步骤包括滤波、重参考、分段和极限校正、排除或插值坏通道、剔除异常段落、伪迹去除等。随后,经过预处理的信号会传递至特征提取模块,以便发现代表性的特征,从而对信号的含义进行解读。脑电信号的特征可分为四种类型:时域特征、频域特征、时频域特征和空间域特征。常见的特征提取方法包括功率谱密度、连续小波变换和共空间模式(CSP)等。最终,在特征分类模块,依据刚刚提取的特征解码得到信号含义,进而传递到我们输出模块,即控制外部设备进行应用。除此之外,有时我们也会把脑机接口的输出通过某种形式反馈给用户以获得更好的性能或满足某种需求。脑机接口的工作原理如图2所示。

图2 脑机接口工作原理

四、目前应用

脑机接口技术的应用领域是一个令人兴奋且广泛的领域,它具有多种功效,包括监测、替代、改善恢复、增强和补充。这些应用潜力不仅在康复医疗领域,还延伸至生活、教育、娱乐以及军事领域,展现出巨大的可能性。

(一)康复医疗领域

脑机接口顾名思义是从大脑出发的技术,是随着医学对大脑的研究逐步深入应运而生的。这项技术自然最先应用在了医疗上,而医疗也是目前脑机产业商业应用最成熟、产业规模最大的行业,集中在疾病诊断和治疗领域,已经普及的应用包括肢体运动障碍诊疗、认知与意识障碍诊疗、精神疾病诊疗等方面。在此之上,脑机接口可以促进脑部神经的修复,目前广泛应用于康复医疗领域,潜力巨大。

在肢体运动障碍诊疗方面,脑机接口技术的应用方式主要有两种:一种是辅助性脑机接口,用于帮助患者控制假肢或外骨骼等外部设备;另一种是康复性脑机接口,利用中枢神经系统的可塑性,通过反复作用于大脑,促进神经元之间的联系,实现修复。2022年6月,一家名为Synchron的脑机接口公司(这家公司被业界认为是Neuralink的最大竞争对手)在美国纽约的西奈山医疗中心采取了一种半侵入式的技术帮助一位渐冻症的患者将自己的思维传达给其他人,从而实现与他人的交流。2023年5月,来自洛桑瑞士联邦理工学院的团队在nature期刊发表研究论文,研究接口成功帮助慢性四肢瘫痪患者自然控制腿部在站立、行走、爬楼梯甚至是经过复杂地形时的运动。2023年8月,来自斯坦福大学的神经科学家弗朗西斯·威利特(Francis Willett)的团队和来自加州大学旧金山分校的华裔科学家张复伦团队的两篇研究论文登上nature期刊,研究为那些无法说话的人提供了以接近正常说话的速度进行交流的能力。

在认知与意识障碍诊疗方面,脑机接口技术在慢性意识障碍诊疗领域的研究渐有成效,用脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号,可以实现意识障碍诊断与评定、预后判断,实现与患者的交流。2020年5月,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、中国科学院灵长类神经生物学重点实验室王立平研究组与复旦大学附属华山医院神经外科毛颖/吴雪海团队,发表合作研究论文,帮助临床医生对意识障碍患者的意识水平进行诊断和预后判断,为意识障碍患者的临床诊疗提供了新的参考。2021年1月,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科意识障碍病区开科,投入运用神经调控、脑机接口等技术帮助意识障碍患者诊疗。对于认知障碍疾病,2016年美国南加州大学Theodore Berger教授团队证实大脑信息可通过硅芯片的电信号进行复制以实现记忆移植,植入芯片可以帮助局部大脑受损、中风和老年痴呆症患者恢复记忆。Elon Musk的公司Neuralink也在研究侵入式脑机接口技术,用于帮助因患上老年痴呆等疾病而失去记忆的人找回记忆。

在精神疾病诊疗方面,脑机接口研究的进步可以提高强迫症、抑郁症、精神分裂症等疑难精神疾病的研究和诊疗水平。部分科研机构和科技公司正在开展相关研究,如Neuralink正在探索解决精神分裂症和失忆等精神疾病的方法,Alphabet的Amber项目则旨在通过脑机接口设备获取并分析脑电波,开发帮助诊断抑郁症的方法。基于脑机接口的神经反馈训练在精神疾病康复治疗方面正发挥着积极作用。2020年底上海瑞金医院成立“脑机接口治疗难治性抑郁症”的临床研究小组,目前已有26位患者参与,抑郁状况平均改善60%。用一个开关控制人的情绪,只需要打开开关,就能让人或喜或悲,这种似乎是科幻片中的场景已经发生在了脑机接口对抑郁症的临床应用中。

此外,脑机接口在癫痫与神经发育障碍诊疗和感觉缺陷障碍诊疗方面也有多种成熟应用。例如,在癫痫诊疗中,通过脑电输出判断大脑功能和疾病信号,通过脑电刺激或手术切除等方式治疗癫痫网络。2020年美国贝勒医学院的研究团队通过脑机接口技术成功在盲人脑海中呈现指定图像,帮助恢复视觉。同年,俄亥俄州的研究人员使用脑机接口技术放大脊髓损伤患者手上残余的触觉信号,并传递给大脑,帮助恢复触觉和部分活动能力。2021年天津大学神经工程团队联合国家儿童医学中心等,在儿童听觉康复方面利用脑电技术提供有效的人工耳蜗植入评估方法。

(二)生活、教育、娱乐领域

脑机接口在生活中的应用也是数不胜数的。脑机接口技术可以运用到教育、娱乐和衣食住行等各个方面。在教育方面,BCI技术可以用于监测使用者的大脑状态,寻找大脑状态与学习效率的关系,进而建立起个性化地更高效更轻松的学习模式。在娱乐游戏方面,2023年苹果公司发布的vision pro就搭载了脑机接口,通过从传感器获取用户数据来感知用户情绪、预判用户行为,进而提升用户体验。将BCI技术与虚拟现实(VR)技术相结合,利用佩戴在玩家头皮上的传感器采集脑信号,然后由解码算法将传输至计算机的信号转化为游戏中待执行的指令,就可以实现用“意念”玩游戏。这不仅提升了游戏的娱乐性,也在很大程度上提升了一些肢体障碍的玩家操作玩游戏的友好度,2023年7月一位脊髓性肌萎缩症患者使用openbci公司的脑控VR产品Galea成功控制了无人机进行一系列操作。在日常生活方面,人们可以借用脑机接口,就像用遥控器一样使用“意念”控制灯、门、窗帘等的开关闭合,更上一层楼则可以接入物联网控制智能家用机器人或智能电器等,还可以将脑机接口与通信系统结合,用于无人驾驶汽车的开发。2022年11月BrainCo 强脑科技推出了脑机智能安睡仪和智能仿生手,利用脑机接口助力睡眠质量提升和残障人士生活。当然,这些技术不可能说我为了生活的便利专门去做个开颅手术,所以若想将脑机接口技术大规模应用于日常生活,还是要依托与非侵入脑机接口技术,除此之外,还要进一步优化脑电采集设备,增加其便携性和使用的简洁性。

(三)军事领域

说到军事,我们能想到的就是进攻和防守。而脑机接口技术在军事领域的应简单来说也可分为进攻和防守。而总的应用可以包括控脑武器、脑控武器、脑控外骨骼、脑控无人机等以及利用BCI检测士兵生理状态和心理状态,对士兵做出合理评估以便发挥更好的作战能力等。

那么控脑武器和脑控武器的差别在哪儿呢?

控脑武器是利用控脑技术研制的一种新型武器。通常指的是通过物理、化学等技术手段,对人脑与神经产生影响的武器。美国空军研究实验室开发出了向大脑中直接输入语句的技术。美国研究人员研制出新型心理幻觉武器,可以摧毁敌方士兵的战斗意志,使得士兵主动缴械投降。以前的战争会有心理战带来“不战而屈人之兵”的效果,而控脑武器这种更加直接的武器将会带来更大效果,但同时也可能给士兵带来不可逆的损伤,倘若被不法犯罪分子利用,将会给社会带来一定动荡。

脑控武器,即由人脑直接控制的武器。换句话来说就是一个是对外界大脑产生影响,一个是大脑对外界产生影响。因而控脑和反控脑的争夺十分激烈。而相较于控脑武器的进攻,脑控武器的防守在一定程度上是使作战样式由“体系作战”向“开源作战”演变,作战平台由信息化“低智”向类脑化“高智”提升,作战主体由“知识战士”向“超级战士”转变。

美国国防部高级研究计划局曾利用脑机接口技术缩短士兵的技能训练周期,建立“认知技术威胁预警系统”,打造“超级战士”,使得士兵可以在可视范围内快速识别出多个威胁目标。许多国家如俄、日等国也在研发智能武器装备或高智能机器人等,通过探索借鉴人脑运行原理开发具备识别、推理以及判断能力的信息处理系统。

用脑机接口控制外骨骼同样会极大增强士兵能力,提高军事水平。美国国防部高级研究计划局曾将4个微电极阵列植入进一位瘫痪患者大脑中负责处理运动功能和手指与手掌感觉的区域,通过将电极与机械臂相连,使患者恢复了触觉,并且能够控制机械臂活动,。利用脑机接口技术培养超级战士,已经不只存在于科幻之中。

除了这些超越认知的技术,脑机接口与无人机的结合应该说是比较好了解的应用了。例如2020年8月4日,阿联酋阿勒艾因大学提出了一种通过使用基于P300的脑机接口来控制无人机的新方法,该接口在军事领域可作为辅助技术。主要思想是无人机可以通过士兵的大脑活动使用脑电图(EEG)来控制无人机,以追逐其他无人机并发现隐藏的敌人区域。以及BCI用来检测士兵状态也是研究较多的领域。例如,2020年3月28日,西班牙格拉纳达大学和美国亚利桑那州立大学基于脑电图数据,评估心里工作负荷变化对执行战斗和非战斗场景的陆军驾驶员大脑活动的影响。美国国防部高级研究计划局(DARPA)也在试验通过在人类大脑中植入特殊芯片,脑控驾驶一个无人机群执行军事任务。

总之,脑机接口技术在各方面都有广泛应用,但是我们必须要注意合理、合法以及符合伦理道德。而当前国内的研究在医疗领域可能更多一些。

五、结语

脑机接口技术的不断发展和创新为我们揭示了大脑奥秘的一扇新窗口。通过捕捉微弱的脑电信号,经过精密的处理和解码,我们能够与大脑进行直接交流,实现意念驱动的控制,这仿佛是科幻世界变为现实。从那只操纵游戏的猴子到复杂的运动控制,脑机接口展现了其在医疗、生活、甚至军事等领域的无限潜能。

然而,脑机接口技术的道路上仍然有挑战和待解决的问题。我们需要克服信号干扰、精确度提升等难题,以更好地应对日益复杂的应用需求。同时,关乎个人隐私和伦理的问题也需要严谨的考量和管理。

随着技术的进一步突破,脑机接口将继续深刻改变人类与科技的互动方式,为残疾人士带来新的可能,为科学研究提供前所未有的工具,甚至探索我们自身意识和思维的奥秘。未来,随着科学家和工程师的努力,我们或许将迈入一个能够与大脑进行深入沟通的新纪元,为人类创造更加美好的未来。

脑机接口技术,正引领着我们进入一个全新的智能时代,让我们为之期待,也为之努力。

来源: 中国自动化学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国自动化学会

中国自动化学会