从人工智能到朗道学派,这些年我们究竟丢失了什么

故事之一:人工智能教父是怎样练成的

2018年国际计算机科学的最高奖图灵奖被授予了Geoffrey Hinton,Yann LeCun,Yoshua Bengio三人,以表彰他们在“深度学习”领域所做的杰出贡献。三人中的Yann LeCun在博士毕业后曾经投身于Hinton门下做博士后工作,而另外一位Yoshua Bengio则曾经是Yann LeCun后来在AT&T工作时的下属。

Geoffrey Hinton 1947年12月6日出生于英国温布尔登,于1970年获得剑桥大学实验心理学学士学位;25岁他开始博士研究生的学习,1978年获得爱丁堡大学人工智能学博士学位。自此便坚信人工神经网络是实现人工智能的有效途径。自他进入这个领域的近40年间,人工智能几冷几热,人工神经网络在90年代后更是被打入冷宫,在全球几乎没有资金再支持这个方向的研究。但是Hinton从未退缩,从英国到美国再到加拿大,尽可能地躲避其它的干扰,心无旁骛地从青春韶华做到年过花甲。

终于在计算机“暴力计算”的“加持”下,65岁的他带领学生在2012年举办的第三届ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge大赛上一战成名,让“深度学习”神经网络扬名天下,他们是历届大赛中唯一使用“深度学习”人工神经网络技术的参赛者。人工智能经过20年左右漫长的寒冬后借此满血复活。他也因此而被誉为“人工智能教父”。

图一 2018年图灵奖获得者、“深度学习”三巨头:eoffrey Hinton,Yoshua Bengio,Yann LeCun(从右到左)

在他们获奖后,彭博商业周刊为Geoffrey Hinton制作了一个视频短片。在短片中主持人好奇地问他:“你认为到底是你内心中的什么东西,让你在别人都不看好而放弃时,依然矢志不渝、坚信这是正确的方向?”他用极快的语速回答道:“我知道其他人都是错的。”

他的回答轻描淡写,寥寥几语。或许是因为一生的坚持,很难用语言来表达。

假若他最后没有成功,他会后悔吗?对于他来说,这个问题可能根本就不曾存在,它只属于发问者自己。用一生做一件事情,而且在后半程还是同行都不看好的事情,他走过了一个怎样的心路历程?如果人生可以再来,他还会这样决绝地一往无前吗?不论我们心中对他的所作所为有什么样的看法或疑问,他用自己一生的执着为人工智能打开了全新的局面都值得我们肃然起敬。故事之二:朗道与朗道学派诺贝尔奖有一个规定,不能授予已经过世的学者。

1962年1月7日,在莫斯科通往杜布纳原子核研究所的公路上,一辆轿车与对面的卡车迎头相撞。轿车内的苏联物理学家列夫·达维多维奇·朗道遭受重创,命悬一线。朗道于1908年1月22日出生于俄罗斯的巴库,受伤时他54岁。

或许是出于某种担心,10个月后瑞典皇家科学院决定将当年的诺贝尔物理学奖颁给朗道,以表彰其二十多年前在凝聚态领域做出的突出贡献,尤其是关于超流体液氦的开创性理论。

因为朗道受伤严重,颁奖仪式破例安排在异地举行。1962年12月10日在苏联科学院医院,朗道接受了瑞典驻苏大使代表瑞典国王颁发的奖章和证书。这发生在苏联与西方全面严重对抗的时代,以这种方式获奖足以彰显朗道在当时国际物理学界的顶级地位。六年后朗道英年早逝,年仅60岁。

图二 1962年12月朗道在苏联科学院医院接受诺贝尔物理学奖

在20世纪,苏联物理学界在国际上举足轻重,特别是在理论物理领域取得了辉煌的成功。在苏联物理学界的巅峰时期,美国物理学会专门组织人员全文翻译俄文的物理学术期刊,并且大量翻译俄文的物理学专著。

这生动地反映了苏联物理学界当时的创造力和在国际上的显赫地位。而朗道则被称为苏联最伟大的物理学家,时至今日人们依然常常把朗道和朗道学派当作20世纪苏联物理学界的代表甚至代名词。

在大学时代我便听闻了朗道的大名。前不久看了比较详细地介绍他生平的资料后,朗道给我内心带来了巨大的冲击。这种冲击不是他作为“最后一位全能物理学家”在学术上取得的成就,不是被人们津津乐道的“朗道势垒”——朗道设计的理论物理最低标准考试,也不是在国际上被奉为经典的、由他和他的助手及学生跨40年才最终完成的“朗道十卷”《理论物理学教程》,而是他亲自组织的物理学研讨会。

大概是自30年代中期开始(具体时间没有查到),每周四上午11点钟,朗道主持的物理学研讨会准时开始。研讨会一直不间断地延续了20多年直到他因车祸重伤。他主持的研讨会是开放的,感兴趣的人都可以参加。

他的学生、著名物理学家Boris L. Ioffe在晚年回忆道:“每次研讨会结束后,朗道都会拿出最新一期的《物理评论》(Physical Review,当时它还没有分成多卷),并告诉后面的报告人他应该在讨论班上报告哪些论文。一般来说,他会从物理学的各个分支中挑选一打这样的论文,大多数是实验方面的文章,或者一部分讲理论,另一部分讲实验。有时也有短的理论文章,如给编辑的信等。报告人不仅要审查论文的基本思想和最终结果,而且要明白结果是什么,以及向听众解释所有必要的公式,包括实验技术,并要有自己的看法,结果是否可靠等等。简而言之,报告人对报告的论文(以及其中的错误)负有同样的责任,就好像他是作者一样。正如我之前说的一样,这些论文的主题种类很多——从粒子和核物理到金属和液体的性质应有尽有。他对所有的主题都很了解(尽管他好像几乎不读论文,只听他们的汇报),会提出必须立即明确回答的问题,一般的陈词,如‘作者宣称……’之类的,他都不会接受。听众中总会有一些专家,他们也会提问并发言。

因此,做这样的汇报是一项艰巨的任务(幸运的是,这种情况每人每年只会发生一两次)。有时,当朗道对一篇论文的讲述不满意时,他会让报告者停下来,让他/她继续讲下一篇。如果在一次汇报中出现了两到三次这样的情况,朗道就会说:‘你没有准备好功课!下一位发言者是谁?’

......

理论报告的汇报会以不同的方式进行。如果一个人想要在研讨会上提出一项理论研究(他自己的或从文献中获得的),他首先应该私下向朗道说明此事。如果朗道同意其基本内容,就可以在研讨会上发言。在研讨会上,朗道会给明确的评价,他对文章的解读经常与作者有很大的不同。这时一场激烈的讨论就会随之而来。朗道会说:‘事实上,作者不明白他做了什么。’朗道在所有情况下的理解都是很有独创性的,对普通人来说,要遵循他的推理并不容易。对我来说(当然不只是我),需要几个小时(有时是几天)才能理解他的见解有多深刻,这往往会把问题推倒重来从不同的视角审视问题。理论报告会把报告人从《物理评论》的文章中解放出来;因此,在朗道讨论班上进行理论汇报是一种重要的激励方式(例如,波默拉丘克从来不做综述,因为他总是做理论报告)。有时,不是朗道学派的外来学者也会做理论报告。其实直到1955年,都没有外国物理学家访问过莫斯科。所以,我所谓的外来学者,指的是来自国际数学家联合会(FIAN)、数学研究所和莫斯科大学(玻戈留玻夫(N. N. Bogolyubov),盖尔范德(I. M. Gelfand)),以及列宁格勒和哈尔科夫的理论家们。”看到这些回忆,在惊叹于朗道对物理学不同分支的深刻理解、和他对各种前沿研究敏锐洞察的同时,我更惊叹于朗道在长达20多年的时间里,对每周一次的研讨会内容的专注与投入。这种研讨会显然主要不是为了朗道自己的学术研究,而是为了培养年轻人。没有这20多年每周一次、累计千次左右的研讨会,可能就不会有“朗道学派”,当年苏联物理学界的辉煌可能也会减色不少。是一种什么样的内在力量,让傲视全球物理学界的朗道心气不减地如此持之以恒、呕心沥血地培养后人?他那神童级别的智商显然不是答案所在。

如果没有那场让他重伤并早逝的车祸,他的物理学研讨会或许能再持续近20年吧?那样的话他就可以再培养出多少杰出的物理学家?2003年诺贝尔物理学奖三位获奖者中的前两位---阿列克谢·阿布里科索夫与维塔利·金茨堡都曾是朗道的学生。

现实的困惑

Hinton与朗道生活工作于两种截然不同的社会环境中,却表现出了一种相同的、堪称世界级伟大学者的特质:为了一个清纯的目标,超然物外,锲而不舍地不改初衷,把一生都投入其中。伟大的人物以其自身的贡献与率先垂范,而产生巨大且广泛的影响力,这是推动人类文明进步的一种重要力量。

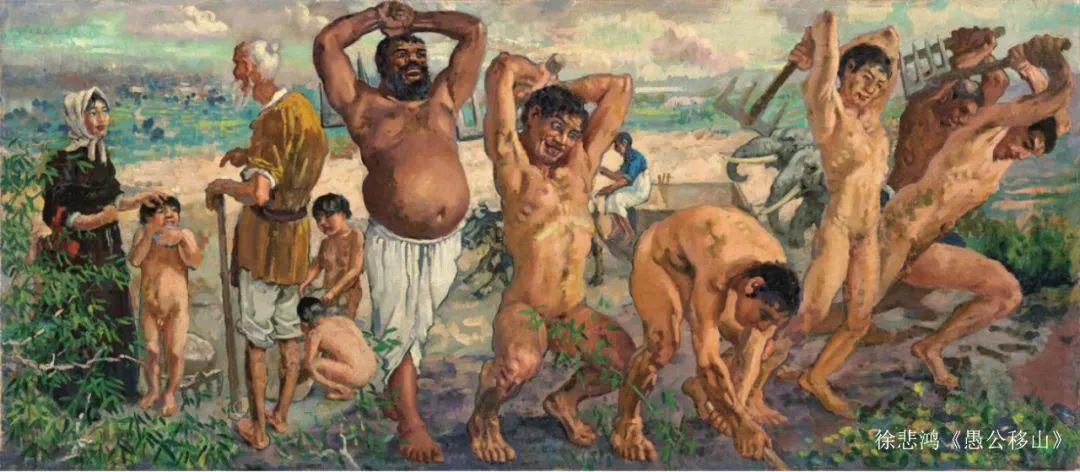

历史上我们曾有许多这样的榜样,有许多广为流传的、彰显这种精神的传说与典故,以及褒扬这种精神的词语。曾经《愚公移山》这一名篇家喻户晓,神州大地上几乎所有的学童都曾背诵过。

图三 徐悲鸿愚公移山图

然而高铁的奇迹尚若昨日,四周的氛围不觉间已悄然大变。

当愚公移山与精卫填海的传说湮没在了各类花样繁多的成功秘笈的鼓噪中后,双唇间慷慨激昂义正词严地斥责社会的浅薄浮躁与急功近利,脑子里却费尽心机地寻找各种成功捷径、唯恐错过任何一个投机窗口的现象,便自然不再是偶尔所见、为人不齿,它其实已经成为了一种理所当然的生存方式渗透到了社会的各个角落与阶层,以至于也深深地染色了本应引领社会进步的知识界。专一精进而不为潮流所动成为了被众人嘲笑的顽冥不化式的愚蠢。

彭博新闻周刊的那位记者对Hinton的发问,确实直指本源。能够让一个人矢志不渝奋斗一生的力量,只能来自于一个人的灵魂深处。那是一种能够穿透雾霭指引人生方向的清朗智慧。我相信,人这一辈子,尽管不必超凡脱俗,但是心中总应该拥有一些,哪怕只是一个,确实是超越个人,超越功利,不带先决条件,不可改变,不计代价,必须兑现的承诺。那是一个人对自己灵魂的承诺。人生最大的失败,大抵莫过于最终活成了年轻时自己的良知所讨厌甚至不齿的样子。这是一种严重的社会性人格分裂。

这些年我们究竟丢失了什么?

天行健,君子以自强不息。

来源: 中国科技新闻学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中启行

中启行