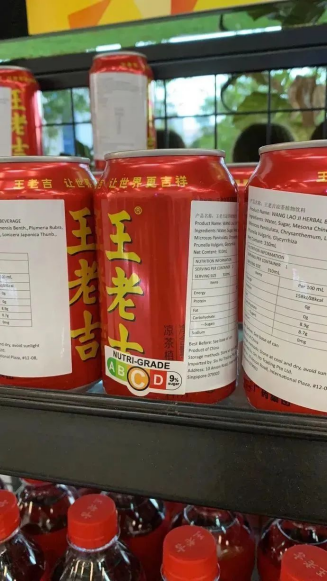

还记得不久前我们曾经报道过,新加坡的饮料开始分级了!

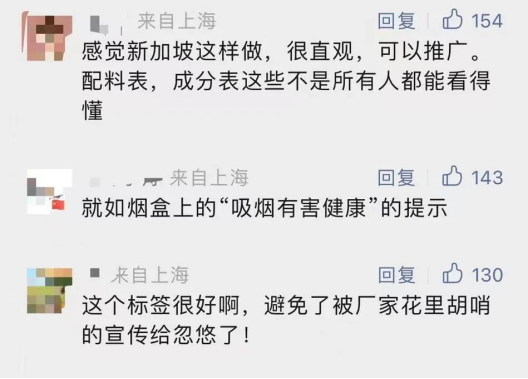

当时,不少网友都留言表示:求推广!

这不!来了!

上海试点含糖饮料警示标识工作

含糖饮料过多摄入危害大,为了提升市民健康意识,上海市疾控中心制定了《含糖饮料健康提示标识试点应用及效果评估实施方案》,在全市159家试点商超及便利店开展含糖饮料调查项目。这几天,有市民走进嘉定一家试点商超里,发现这里的饮料购物架前,挂起了“红橙绿”标识。提醒消费者适当购买含糖饮料。

嘉定区疾控中心工作人员彭慧介绍,《中国居民膳食指南》建议成人每天摄入添加糖不超过25克,目前市面上部分饮料每瓶含量就超过25克,“比如某品牌的奶茶100毫升含糖量10.9克,一瓶奶茶300毫升,远远超过标准。”

此次悬挂的警示标识分为橙红绿三色,主要针对含糖饮料和代糖饮料。

橙色标识提示每日添加糖食用量应少于25克

红色标识提醒过多摄入添加糖可增加龋齿和超重风险,建议不喝或者少喝含糖饮料

绿色标识则指导市民如何看懂营养成分表,关注饮料的含糖量

记者采访发现,部分市民买饮料主要凭口感,并不关注配料表。市民张女士说:“我平时买饮料不太看配料表,喜欢喝什么就买什么,仅根据口感来判断它的含糖量。”也有市民表示,在选购饮料时,会优先选择低糖或者无糖饮料,认为这样的饮料更健康。

彭慧提醒,有的饮料虽然声称无糖,但是添加了人工甜味剂,且含量不低,“大部分饮料都添加了人工甜味剂,比如阿斯巴甜、安赛蜜等,这些添加剂喝多了,可能会导致肠道菌群紊乱,特别是糖尿病患者会血糖升高。”

疾控工作人员建议,市民在选购饮料时,首先要看营养标签,如果没有标注含糖量,可以看100毫升中的碳水化合物的含量,通常含糖量接近碳水化合物。比如每100毫升含有碳水化合物5.2克,含糖量差不多5克左右。每100毫升添加糖量超过5克的,就可以认为是含糖饮料。

目前,嘉定区疾控中心已在全区12个街镇的14家超市开展《含糖饮料警示标识应用与效果评估》工作,本月底将推广到全区100家大中型商超及便利店。

怎样控制含糖饮料的摄入?

2019年以来,中国饮料市场兴起一股低糖、零糖、代糖的潮流,既能看见伊利、健力宝、雀巢等预包装饮料行业巨头的身影,也吸引了CoCo都可、奈雪的茶等现制茶饮品牌的加入。

“这种控制糖分摄入的健康意识是很好的,但消费者容易被模糊的新概念或者广告宣传带偏,还是要仔细看包装上的营养标签,判断这杯饮料里面到底含有多少糖,有节制地饮用。”深圳市慢性病防治中心肥胖与代谢性疾病防控科李艳艳博士强调,非必需品的饮料,能少喝就少喝,能不喝就不喝。

饮料怎么喝?小编划重点总结:

1.看配料表:配料表内如白砂糖越靠前成分含量就越多,或看营养成分表含糖量一栏的数值。饮料甜味剂一般是蔗糖、果葡糖浆、安赛蜜等。一瓶330毫升的可乐含有添加糖36.96克,已接近人体一天最高建议摄入糖量。

2.多喝白开水:用白开水、矿泉水等替代含糖饮料,养成随身携带水瓶的习惯,即使外出也能时刻保持水分。少喝果汁,尽量选择吃新鲜水果,养成记录每日糖分摄入量的好习惯。

上海的超市里也有含糖饮料警示标识了

下次购买饮料时

你会将其作为挑选参考吗?

来源: 上海科协

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

上海科技报

上海科技报