立冬是二十四节气中冬季的第一个节气,立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着自然生气开始闭蓄,水气下行,万物进入休养、收藏状态。从北方的物候上看,立冬节气前后将会有初雪降临。这时候有两个独特的自然景观却还在延续,一个是怒放的秋菊,另一个则是挂在枝头火红的柿子。

太行、秦岭山区常见的柿子树

一、漫山遍野的柿子既是水果也是粮食

在我的童年记忆里,对柿子有着特殊的故事和情感。

八十年代初乡村的食物种类还不是很丰富,每年这个季节父母都会邀约着几个朋友去山里扛几袋子硬柿子作为家里食物的补充。大人们将柿子背回家,拿个大盆,将柿子倒在盆中,放满温水,然后将大盆放在炕边,盖上盖子。因为小时候山西农村的厨房里都是烧煤的,灶火常年不熄灭,保温效果很好,所以柿子这样在温水里“暖”两三天就可退掉涩味,可以直接吃了,且不会变色,保持新鲜的颜色。但是如果水温过高,虽然可以退涩更快,但是却会变黑,影响外观,口感也差。每天早晨起来咬一口清脆爽口的柿子上学,总是那个年代味觉上的享受。

最初我认为柿子只是用来吃的。后来我发现母亲干活时老是打嗝,呕吐,十分难受,用了很多办法都没好,心里也很着急。有一次我有机会去了城里的新华书店,看到一本医书上说这种情况叫“呃逆”,用“柿蒂”就可治疗。我一下子豁然开朗,原来平时吃柿子时被丢掉的柿蒂竟然是宝贝!于是赶紧回到家,收集了很多柿蒂,将柿蒂晒干后煮水给母亲喝,没想到母亲“呃逆”的病竟然真的好了。

不过让我对柿子有了更深的了解和体会,还是因为近七八年在陕南秦岭里乡村工作的时候。每年这个季节到村里,满山遍野红透的柿子像一个个红灯笼似的挂在枝头,简直是一道靓丽的风景。我们到村民家做客,山里的乡亲也十分热情,总是慷慨地拿出一大盆的柿子、核桃、板栗,招待客人。于是一群人便在院子里,围着一大盆的山货坐下来,主人丢两把斧头给我们,大家边吃着柿子、用斧头砸开核桃,嚼着生板栗,和村民们聊天,拉家常,也忘记了饥饿。

关中一带有名的火晶柿,也叫灯笼柿,晶莹剔透,十分漂亮

当然村民们还会将来不及采摘,仍然挂在枝头变软的柿子摘回家,酿造柿子醋或者做成柿子饼。柿子在密封的坛子中大概21天就会变成柿子醋,柿子醋除了是调味品,更具有软化血管的用途。

小小的柿子,在山区百姓的食物系统中却具有不可替代的作用。

二、木本粮也曾是中国食物系统的重要组成部分

实际上,像秦岭山区的板栗,红枣,核桃、柿子等作物果实,都是属于木本粮的范畴。与木本粮相对应的是草本粮,主要以小麦、小米、大豆、玉米、水稻等五谷杂粮为代表。从功能上看,草本粮主要是解决人类的温饱问题,而木本粮则主要是解决人类的营养与健康问题。历史上,由于草本粮含有大量的淀粉,易干燥,耐储存,差异小,方便运输,因而在国家和民间的食物储备系统中适应了社会发展的现实需求,得到了广泛的重视和推广,而木本粮则逐渐属于从属地位。

木本粮其实在历史上也曾是中国食物系统的重要组成部分,并发挥了重要的作用。

以柿子为例,据有关历史文献记载,在南北朝时期柿子树已经被官方广泛推广种植,如《梁书•地理志》记载:“永泰元年瑀为建德令。教民一丁种十五株桑、四株柿及梨。女丁半之。人咸欢悦。顷之成林。”除了柿子,桑果也是木本粮之一。

元代以来,随着中国人口的增长,柿子一度由水果变为粮食,柿子也被称为“铁杆庄稼”。在明代,相传明太祖朱元璋当皇帝前就曾用柿饼充饥,因而到了明代,政府开始在北方大规模种植柿树,如徐光启所编撰的《农政全书》中就有“柿考”一节,其中记载柿子可以作为食物的补充:“月秧黑枣,备接柿树,上户秧五畦,中户秧二畦;凡陡地内,各密栽成行;柿成做饼,以佐民食。”另外也记载到,“今三晋泽沁之间多柿,细民乾之以当粮也,中州、齐、鲁亦然”。我的老家正是在泽沁之间,想来家乡山里的那些柿子树有可能是明代留下来。

因为柿子作为食物补充发挥的明显作用,所以明成祖朱棣这样赞誉柿子:“丕济凶荒,功超金石”。柿子的度荒作用在近代更是凸显,清光绪1877-1878年山西陕西河南等北方省份发生的“丁戌奇荒”,而山西黎城的地方志却记载:“晋省大饥,黎城县民赖柿糠全活,无一饿毙者”。这实在是一个奇迹!

三、中国古代传统的大食物观

回顾更久远的历史便会发现,中国古人的食物系统也同样十分复杂,并且形成了中国独特的大食物观。

在中国几千年的文明长河中,中国古人十分善于从各地环境资源禀赋差异的条件下,多样化地获取生存和健康所需的食物,不仅仅是禾本粮、木本粮、肉类,还有果蔬、菌类、薯类、海产品、野菜等,都陆续进入中国人的食物系统。

而且整体上而言,中国人的食物系统以植物性饮食为主,并在南北朝时期形成较为系统的素食体系,标志是南北朝贾思勰所撰写的《齐民要术》中明确地将素食单独整理成——《素食篇》,里面就记载了11种素食。当然获取食物的同时,古人还十分注重自然生态环境的保护和持续利用,并进行立法,尝试建立更可持续更具有韧性的食物系统。

《齐民要术》中的《素食篇》

在《黄帝内经·素问》 脏气法时论篇中即提到:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”。说明至少在先秦时期,古人已经将食物系统粗分为四类,并且这些食物之间和人体自身存在“养助益充”四种辩证关系。

其中“五”只是古人“系统化思维”的表述方式,实际上每一大类并不只是五种,例如《黄帝内经》中所知的五谷指的是:粳米能、小豆、麦、大豆、黍,而到了明代李时珍所著的《本草纲目》中记载的谷类已达到47种。另外当代丰图义仓收藏展览的谷类更是有56种之多。其他如水果,蔬菜也是如此。

菌类进入中国人食物系统也很早,最早的文字记载是成书于2200多年前的《吕氏春秋·本味篇》中记载:“味之美者,越骆之菌”。

秦岭森林常见的野生木耳,味美但个头小,产量低

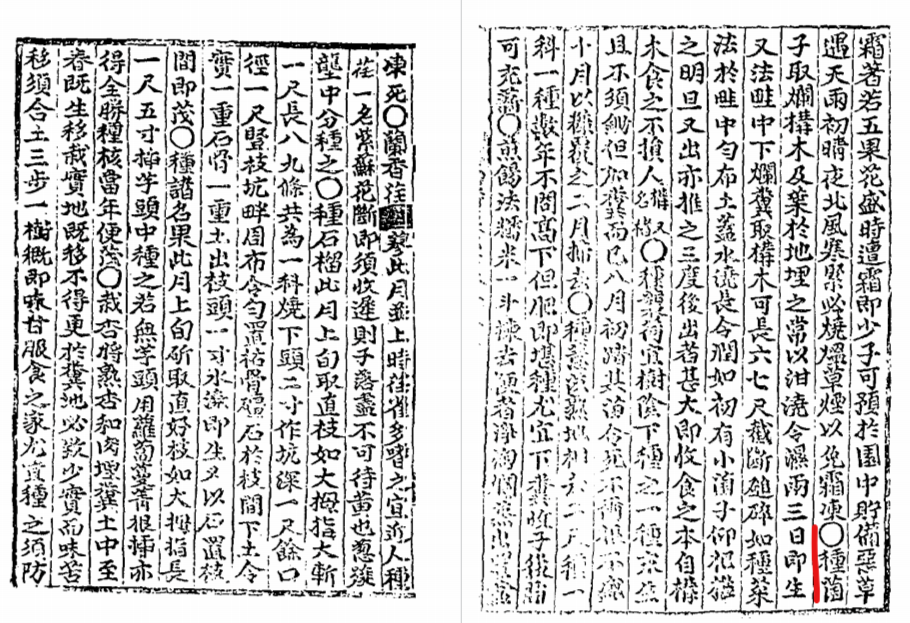

但早期的食用菌类主要靠自然采集,数量都不多且不稳定,至少在唐代,人工种植食用菌的方法逐渐成熟,唐代韩鄂所著的《四时纂要》中记载了唐代的菌类种植方法:“畦中下烂粪,取构木可长六七尺,截断磓碎。如种菜法,于畦中匀布,土盖。水浇长令润。如初有小菌子,仰杷推之,明旦又出,亦推之。三度后,出者甚大,即收食之。”这表明唐朝人已经基本掌握了现代食用菌栽培技术的基本要领——栽培基质、菌种和温湿度控制。

唐代韩鄂所著《四时纂要》所记载的食用菌种植方法

而到了南宋,食用菌已经作为一个体系进入中国人的食物系统,典型标志就是南宋陈仁玉所撰写南宋陈仁玉撰写的《菌谱》,这是世界上最古老的食用菌专著,书中详细论述了浙江台州(今临海市)一带所产11种可食用菌包括:合蕈、稠膏蕈、栗壳蕈、松蕈、麦蕈、王蕈、黄蕈、紫蕈、四季蕈、鹅膏蕈等的产区、性味、形状、品级、生长及采摘时间。

到了明代,由于经历了元末气候降温时期,中国各地的自然灾害较为频繁,中国底层民众的食物受到挑战,朱橚(su)由于目睹了底层民众遭受水旱饥荒的苦难,于是在遍访河南中北部、山西南部等地的老农,广泛收集地方性植物达414种,亲自种植实验,详细记录每一种植物的形态、生长环境,以及加工处理烹调方法等,将中国人的食物系统边界扩展到了极限,其中出自历代本草的有138种,新增达276种,共分为草类245种、木类80种、米谷类20种、果类23种、菜类46种五大类。此后明代的王磐更是进一步编撰《野菜谱》,收录各地野菜60余种,进一步扩展了中国人可食野菜的范围。

明代朱橚所著《救荒本草》

因此到了明代,中国人的植物性食物系统已经基本涵盖了谷类、木类、果类、蔬菜类、菌类、藻类、薯类、草类、野菜类等九大类,来源涵盖了江河湖海、山川大地等各种地理空间形体,既为中国人提供了生存繁衍以及健康改善的食物,同时也拥有气候变化情况下的后备食物系统,如此一来共有12个次级食物系统,构成了三个食物圈来保障古人的食物安全。

四、大食物观与生物多样性

受“天人合一”哲学思维的影响,中国古人很早就意识到人与自然的紧密关系。人们从大自然界获取丰富多元的食物,因此也必须顺应自然规律,保护好大自然,只有人的行为有约束,有边界,人类才能可持续地获取食物,并实现人与大自然的和谐发展。因此中国古人很早就意识到生态保护的意义,特别是生物多样性的价值,并认为生物多样与食物多样性是因果关系。因此至少在周代以来,历代都有相对严格生态保护措施。

例如《逸周书》中记载夏禹时期就有:“春三月,山林不登斧,以成草木之长;夏三月,川泽不入网罟,以成鱼鳖之长”的法律禁令。这可以说是中国最早的生态保护立法,到了春秋时期,管子、老子、孔子、孟子,荀子都是环保主义者的先驱,《管子》认为:“为人君而不能谨守其山林菹泽草莱,不可以立为天下王”。

不仅仅是立法,古人更是建立专门的机构进行管理和执法。相传,早在4000多年前的舜帝时代,中国就设立了虞官,由伯益担任,负责管理山林河流,环境保护也是其主要内容之一。到了周朝,环保机构进一步明确和细化,在《周礼·地官》中即设置了山虞、泽虞、川衡、林衡四个常设环保机构,合称“虞衡”,分别负责山林、湖泊、河川等自然资源的管理和巡视,到了秦朝以后,虞衡制度被固定并延续下来。

因此在粮食安全和气候危机日益严峻的当下,“大食物观”为我们获取更多元的食物提供了更大视角和更多的思路,也有助于建构我们更具韧性和更健康的食物体系。但是大食物观并不意味着人类可以肆无忌惮地向大自然无限索取食物,我们更需要“取食有道”。古人的大食物观给我们提供了许多参考和启示意义:在充分保护尊重生态环境多样性和生物多样性的前提下,因时因地适量获取食物,适当拓展食物边界。

文章来源:何以为食

编辑:Pierre

来源: 何以为食

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会