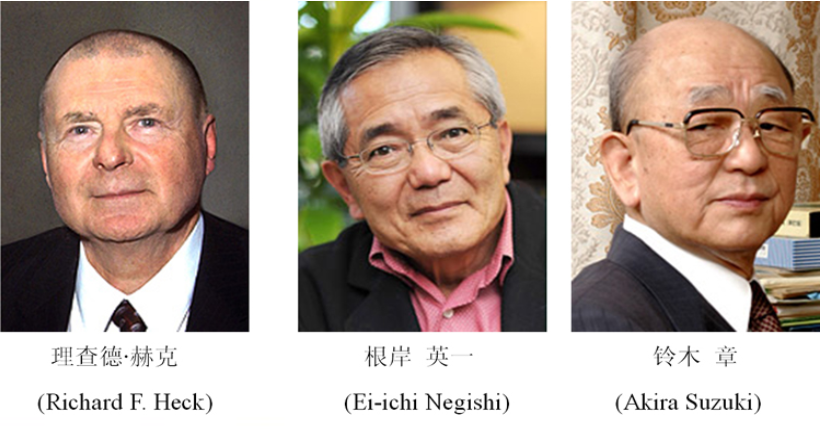

2010年10月6日,瑞典皇家科学院宣布,本年度诺贝尔化学奖授予美国科学家理查德·赫克(Richard F. Heck)、日本科学家根岸英一(Ei-ichi Negishi)和铃木章(Akira Suzuki)。以表彰三位科学家在有机领域中偶联方法所作出的杰出贡献。相对于其他应用型研究学科,基础学科研究获得诺贝尔奖少之又少,基础学科中单纯的有机反应获得诺贝尔奖更是凤毛麟角,因此可见偶联反应的重要性。例如一些以人名命名的偶联反应:Wultz反应、Ullmann反应、Sonogashira反应、Heck反应、Negishi反应、Suzuki反应。

图1 2010年诺贝尔化学奖获得者

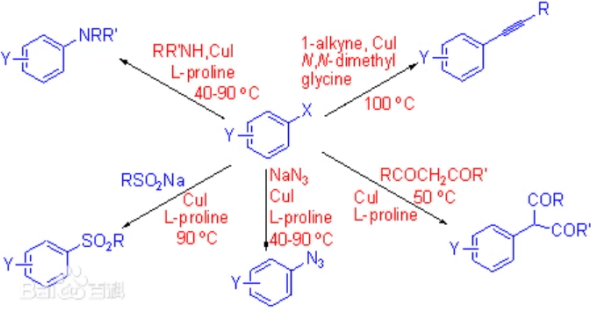

什么是偶联反应呢?偶联反应又名耦合反应,是由两个有机化学单位,在某种金属的催化下进行某种化学反应,得到一个有机分子的过程。而狭义的偶联反应则指涉及有机金属催化剂的碳碳键形成反应。通俗的讲,在一个偶联反应中,金属原子就像一个“媒人”,两只手各牵一个原子,让他们相互靠近,直到两个原子相互伸手牵引。这时,金属原子便完成了媒人的任务,进而去“撮合”另一对原子。有了金属原子的“撮合”,可以使原子加速、定向配对,使反应变得精确而高效。

图2 常见的偶联反应

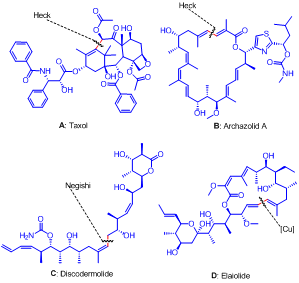

偶联合成方法的诞生,使得化学家操控原子和分子的能力和水平得到空前提升,并且偶联反应已经被广泛应用于制药、电子工业和先进材料等领域的科学研究与工业生产。例如,利用Heck反应人工合成了具有抑制癌细胞的生长活性的天然产物A(Taxol)和B(Archazolid A);利用Negishi反应人工合成了具有抑制癌细胞的生长的物质C(Discodermolide);利用廉价铜作偶联反应,成功合成了活性分子D(Elaiolide)。

图3 抗癌活性分子

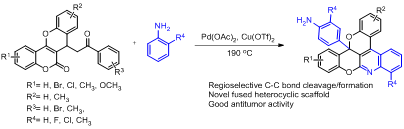

由于偶联反应能够精确构建杂环化合物骨架,我们课题组对此类反应有着相关研究。我们组开发了一种香豆素与苯胺之间的一锅反应,通过钯/铜共催化区域选择性C-C键裂解/C-H键活化偶联反应形成C-C键,用于构建稠合的色烯喹啉衍生物。通过MTT法的测试,发现相应产物具有出优异的抗Hela细胞活性。

图4 香豆素系列

有机合成中的偶联反应为人类作出了巨大的贡献,我们课题组将在偶联反应的研究领域内继续努力,为寻找更加环保、经济的合成新方法,合成更多的具有药物医学研究价值的杂环化合物而努力。我们期待更多同学的加入,在偶联反应的领域内一起研究与探索,一起进步!

导师简介

申国栋,男,博士,副教授,硕士生导师,2011年于浙江大学获得博士学位,于2011年到2013年期间,在the Catholic University of America就读博士后。期间,在美国Combi-Blocks Inc.兼职有机合成研究员。主要从事过渡催化交叉偶联与C-H活化反应合成杂环化合物,参与国家自然基金三项、完成国家青年自然科学基金一项、正在主持山东省青年基金一项、主持校博士启动基金1项。先后在有机TOP期刊发表40篇SCI论文。曾获聊城大学自然科学优秀成果。指导研究生获省优秀学士学位论文1篇,现指导研究生5名,已毕业2名研究生全部考取博士。

招生专业:有机化学

来源: 聊城大学化学与生活科普工作室

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

光伏大数据

光伏大数据