斑子麻黄是属于麻黄科的一种矮小近垫状灌木,高5~15(30)cm。具短而硬、多瘤节的木质枝干,细而短短绿色小枝密集在膨大的节上。叶长仅1mm,膜状憔伏枝上。雌雄异株。中国特有种。分布于宁夏贺兰山,生于山坡及滩地。1

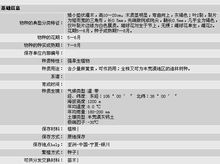

形态特征矮小灌木,近垫状,高5-15厘米,稀达20-30厘米,根与茎高度木质化,具短硬多瘤节的木质枝,节粗厚结状,绿色小枝细短,在节上密集、假轮生呈辐射状排列,节间细短,长1-1.5厘米,径约1毫米,纵槽纹浅或较明显。叶膜质鞘状,极细小,长约1毫米,下部1/2合生:上部2裂,裂片宽三角形,先端微钝。雄球花在节上对生,长2-3毫米,无梗,苞片通常2-13对,雄花的假花被倒卵圆形,雄蕊5-8,花丝全部合生,约1/2伸出假花被之外;雌球花单生,苞片2对,稀3对,下部一对形小,上部一对最长,约1/2合生,雌花通常2,胚珠外围的假花被粗糙,有横列碎片状细密突起,花被管长约1毫米或不及1毫米,先端斜直,微弯曲。种子通常2粒,较苞片为长,约1/3外露,黄棕色,椭圆状卵圆形、卵圆形或矩圆状卵圆形,长4-6毫米,径约3毫米,背部中央及两侧边缘有整齐明显突起的纵肋,肋间及腹面均有横列碎片状细密突起。2

生长环境强旱生植物,生长于半荒漠区的山地。多见于石质的低山区或山麓洪积扇上部,土壤为山地淡灰钙土或灰漠土,排水良好,地下水很深,生境干燥,地表多石块、碎石及砾石。斑子麻黄常以伴生朴出现,在贺兰山山麓洪积扇上部与浅山坡的短花针茅(Stipabreviflora)荒漠草原或刺旋花(Conv-olvulustragacanthoi-des)、松叶猪毛菜(Salsolalaricifolia)草原化荒漠群落内。

斑子麻黄高约20cm左右,较均匀地散生在群落中。重要的伴生植物有刺旋花、细弱隐子草(Cleistogenesgracilis),糙叶黄芪(As-tragalusscaberrimus)、中华草沙蚕(Tripogonchinensis)、冠芒草(Enneapogonboreale)、地锦(Euphorbiahumifusa)等。

斑子麻黄在贺兰山局部山谷的沟坡下部及干河漫滩中成为群落建群种,成为斑子麻黄草原化荒漠,常见的伴生种有灌木亚菊(Ajaniafruticulosa),狭叶锦鸡儿(Caraganastenophylla),松叶猪毛莱,刺旋花,荒漠锦鸡儿(C.Roborovskyi)、酸枣(Zi-zyphusjujuba),短花针茅(Stipabreviflora),冠芒草,猫头刺(Oxytropisaciphylla)、中华草沙蚕,长芒草(Stipabun-geana)、丛生隐子草(Cleistogenescaespitosa)等。群落总盖度20%。在宁夏,斑子麻黄4月上中旬萌发,5月中旬开花,7—8月种子成熟。2

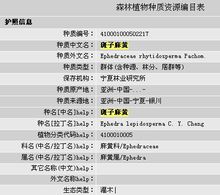

分布于宁夏与阿拉善盟交界的贺兰山及相邻腾格里沙漠的剥蚀石质低山,向西南,少量地见于甘肃靖远县的宝积山。1

产于宁夏与内蒙古交界的贺兰山。生于山坡及滩地。蒙古有分布3。

斑子麻黄是弓种低等的饲用植物。春、夏、秋季骆驼和山羊、绵羊采食其嫩枝和果实。在贺兰山山麓草地过牧的情况下,常可看到斑子麻黄被羊群啃食殆尽的景象。据蒙古的资料报道称,采食过多,山羊可发生中毒症状。冬季缺草的日子,绵山羊乐食,骆驼喜食。无沦青干状态,马牛一般不吃。斑子麻黄也是野生蜜源植物,花期很长,雄花多粉,雌花泌蜜,有利于当年蜂群的繁殖。在砾石质山麓及洪积扇地区有一定的固土,防风蚀和山洪冲刷作用。

一、四季常绿的园林绿化植物

麻黄是优良的景观植物,麻黄四季常绿,常密集分布,形成纯植丛群落,盛夏时节,红果满枝,景色美丽怡人,是较好的景观植物和园林绿化植物。

二、超呼寻常的生态价值

麻黄有较高的生态价值,麻黄根系发达,适应性强,多分布在气候条件恶劣的风沙干旱地区,是优良的固沙植物,对保护风沙干旱地区的生态平衡具有不可替代的作用。

三、不可替代的药用价值

麻黄是特产于中国而闻名于世界的药用植物,具有兴奋中枢神经,诱发出汗,抗过敏、抗流感病毒、利尿等作用,在中医药、蒙医药、西医药中都有广泛的应用。

四、十分诱人的经济效益

麻黄具有很高的经济价值,麻黄经提取制成麻黄素系列产品,属于出口创汇型产品,销路好,附加值高,麻黄加工产业是资源转换型产业,经济效益较好。

五、不可多得的饲用价值

麻黄营养丰富,含热量高,是优良的冷季放牧饲草;麻黄具有较高的饲用价值,麻黄营养丰富,含热量高,是优良的冷季放牧饲草。

六、顽强的生命力

麻黄属于根蘖类型植物,既有明显横走的水平根,又有垂直向下的垂向根,,形成庞大的"T"根系网,为麻黄的生长提供了有利的条件,它不仅耐瘠薄,而且抗旱抗寒。

七、适应地域广,繁殖容易,栽培成活率高,经济效益好,一次种植,永远受益。

根据中国麻黄属植物分类及麻黄属起源和演化研究中存在的争论,本论文主要进行了分类学、形态学、微形态学、解剖学、形态发生学、孢粉学、古植物学、植物生态学和植物地理学等方面的研究。

1、分类学

从性状变异式样的分析入手,结合标本馆工作和野外调查,确认了中国麻黄属植物共有13个种;合并了丽江麻黄(Ephedralikiangensis)、雌雄麻黄(E.fedtschenkoae);澄清了前人在细子麻黄(E.regeliana)、灰麻黄(E.glauca)、草麻黄(E.sinica)和双穗麻黄(E.distachya)等种类鉴定中混乱的问题,并描述了一个新种——日土麻黄(EphedrarituensisY.Yang,D.Z.FuetG.Zhu)。

2、形态学

提供了中国麻黄属种类的标本(包括模式标本)照片资料及中国麻黄属植物的雌球花和雄球花的照片资料,为麻黄属分类和系统学研究提供了证据。

3、微形态学

首次报道了中国麻黄属植物的种子表面微形态特征,聚合囊表面纹饰、小枝表面特征。

种子表面特征可分为4种类型。

类型Ⅰ:种子表面平滑,包括:中麻黄(Ephedraintermedia)、双穗麻黄、细子麻黄等;

类型Ⅱ:种子表面具疣状突起,仅发现木贼麻黄(E.equisetina)一种;

类型Ⅲ:种子表面具横向片层状突起,仅有斑子麻黄(E.rhytidosperma)一种;

类型Ⅳ:种子表面具纵条纹,包括喜马拉雅特有的3个大种子的种类,即矮麻黄(E.minuta)、山岭麻黄(E.gerardiana)和藏麻黄(E.saxatilis)。

对小枝表面扫描电镜下的微形态构造的研究并没有发现前人报道的毛状体特征,而只有一些疣状角质突起和有变异的气孔,同时注意到,麻黄属植物的小枝表面特征受到生境、发育阶段的影响。

麻黄属聚合囊顶孔开口处具脑波状纹饰,而聚合囊表面纹饰具二级纹饰。麻黄属聚合囊表面纹饰非常独特,为该属在地层中雄性生殖构造的发现提供了可参考的性状。

4、孢粉学

补充了麻黄属中非常特化的种—斑子麻黄的孢粉资料,同时也对膜果麻黄(Ephedraprzewalskii)、中麻黄、细子麻黄和木贼麻黄的孢粉重新进行了研究。结果表明斑子麻黄的花粉形态也非常特殊,其纵肋数目5条左右,纵肋波状扭曲,肋间沟槽内透明线发达且分枝。膜果麻黄的花粉与前人描述的一致,但是,中麻黄、细子麻黄和木贼麻黄的花粉形态可能受到发育的影响而与前人报道中描述的有些差异。讨论了麻黄属4种花粉类型的演化趋势。

5、形态发生学

对麻黄属雌球花三种代表类型的个体发育研究表明,三胚珠球花发育早期球花主轴的顶芽发育,双胚珠球花的顶芽没有发育,而在单胚珠球花中,雌性生殖单位直接占据顶芽的位置发育。这三种类型也代表了麻黄属球花演化的三个阶段,三胚珠球花代表麻黄属雌球花的原始式样,而单胚珠雌球花则为麻黄属雌球花最为特化的式样。总之,麻黄属雌球花有简化的趋势,伴随着这种趋势,雌球花苞片数目减少、种子数目减少、种子体积增大、表面复杂度增加。

6、解剖学

对斑子麻黄种子表面微构造的形态发生及解剖研究表明,斑子麻黄雌性生殖单位发育早期,其表面为平滑型,因此,突起为次生的。这些突起是由雌性生殖单位外盖被表皮细胞的外壁向外突出形成,这种突出生长常常在相邻细胞之间同时发生,因此,出现片层状构造。石蜡切片显示,这些突起在发育早期有完整的细胞核、细胞质等结构,但在种子发育晚期和成熟后,这些外壁突起的细胞成为空腔隙,本文对这种构造的生态学意义进行了分析。2

7、古植物学

本文描述了早白垩麻黄科的2个大化石种。

古斑子麻黄(EphedraarchaeorhytidospermaY.Yang,B.Y.GengetD.L.DilcheretZ.D.Chen)发现于辽西义县组尖山沟层,时代为早白垩的芭雷姆期。该种的雌球花具2对苞片、1或2枚种子、珠孔管短直或顶部稍弯、种子表面具横列片层状纹饰等特征而与现存的斑子麻黄特征最为相近。二者之间如此多的相似之处只有一种解释,那就是它们曾经有过共同祖先。因此,该种应归属于麻黄属的肉苞组。古斑子麻黄雌球花特征的稳定性同时也表明,在麻黄属中也存在所谓的“形态演化停滞现象(morphologicalstasis)”,而这种现象也是首次在买麻藤类植物中报道。

星学异麻黄(AlloephedraxingxueiiJ.RTaoetY.Yang)产于吉林大拉子组,时代属早白垩的阿普特期——阿尔布期。该种雌球花具2对苞片、2枚种子,种子长椭圆形且具短的珠孔管与现存麻黄科植物最为相近,但是,其分枝式样与麻黄属不同,因此,本文在麻黄科中建立了一新属新种。此外,麻黄科植物常被看作是干旱区植被的代表,但是,对星学异麻黄当时所处的环境研究发现,大拉子组当时具有较明显的亚热带气候条件下的植被性质,因此,星学异麻黄即使需要干旱的条件,可能也只是局部小生境的条件。

麻黄是草本状灌木,木质茎。由于主根发达,根蘖能力强,所以耐干旱瘠薄,抗风蚀沙埋性强。叶膜质呈鳞片状,对生而基部连着。雌雄异株,二年生开始结实,六月份开花,八月中旬至九月上旬种子成熟,成熟以后种子自然脱落,种子长卵园形,黑褐色或灰褐色,表面具有皱纹,并有苞片。

麻黄的根系非常发达,一般深度在2米以上。其最大特性在地下30-40厘米的土层内可形成群片状结构的根状茎,是麻黄最发达的器官,承担着吸收养分、水份、繁衍后代的重任。根状茎粗可达4厘米,上有节,每一节上有2-4个不定芽和若干个不定根,不定芽可形成一个麻黄无性系单株。

育苗麻黄种子采收难度大,价格昂贵,一旦育苗失败,经济损失较大,所以育苗工作十分重要。

1、圃地选择

圃地应选在地势平坦,背风向阳处,土壤以结构疏松、通透性良好的沙壤土或粘壤土为宜,PH值要低于7.5,一定要避开盐碱地。

2、整地作床

为改善土地壤理化性质,以利幼苗根系伸展,应在播种的前一年秋天进行全面整地,耕翻深度要达到25厘米以上。在整地前需用克菌丹拌成药土撒在育苗地上,耕翻时每亩施入2500-5000公斤农家肥。

根据土壤及气候情况作成平床或高床。高床床面高15厘米,宽1米,长度依圃地而定,一般在10米左右,作好床后灌足底水待播。

3、播种

为预防苗木猝倒病,播前要进行消毒处理。方法是:先把种子用浓度为200PPm的育苗灵溶液浸泡两小时,捞出后晾至能用手撒开,然后再均匀地拌入用克菌丹拌成的药土中(克菌丹用量为种子重量的0.5%,土为克菌丹重量10-15倍),播种量每亩10-15公斤。

也可用0.5%食用糖溶液浸泡24小时,然后混沙催芽,沙与种混合比为2:1,催芽2-3天,有1/3种子发芽种子即可播种。

根据地表温度确定播种时间,一般在地表温度达到10℃以上时,即可进行播种。一般采用条播,播幅宽4-5厘米,条间距10厘米。由于麻黄种子出土能力弱,复土一定薄,以种子不外露为宜,复土后要稍加镇压。

4、苗期管理

麻黄播种后4-5天开始出苗,12天左右苗木出齐。在此期间,要经常保持土壤湿润,浇水应多次少量。一般隔两天浇一次即可。苗木出齐后结合浇水追施一次硫酸亚铁。在生长期内再加施一次硫酸亚铁和氮肥,并进行2-3次松土除草。8月份要控制浇水以利蹲苗,10月中旬浇防冻水,麻黄耐寒可露天越冬。麻黄苗木一般2年生出圃。

栽培技术麻黄栽植在春季和雨季均可进行。但以清明节前后栽植成活率最高。麻黄既可成片栽植,亦可与果树间种、与农作物套种,在沙土、沙壤土、粘土上都能栽植。

栽前如有条件可进行施肥,一般采用穴栽法,每穴1-2株,栽植深度以根际深入土中1-2厘米为宜,株行距20×30厘米或30×30厘米,每亩约为6000-10000株。栽后要及时浇水。

麻黄为多年生植物,一般可生长30年左右,人工种植的麻黄二年后即可采收。采收季节在8-9月进行,收割时要注意茬口应高出地面1厘米,过低可能造成伤根引起麻黄死亡,过高可能造成生理干旱死亡。

保护措施在宁夏贺兰山本种分布集中地区建立自然保护小区或保护点,加强种群的保护3。

本词条内容贡献者为:

刘敦华 - 教授 - 宁夏大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助