利什曼原虫(Leishmania spp)泛指利什曼虫属的锥体虫科原虫,是一种会引起利什曼病的寄生虫,在旧大陆的传播过程中是利用一种白蛉属的沙蝇为媒介,在新大陆的传播媒介则为沙蝇属(Lutzomyia)的沙蝇。利什曼原虫的主要宿主为脊椎动物,常见的感染对象包括蹄兔目、啮齿目、犬科、和人类。全世界有88个国家报告过利什曼原虫症的病例,感染人数达1,200万人。

在我国流行的是杜氏利什曼原虫(L.donovani),它能引起黑热病,又名黑热病原虫。

遗传物质L. major、L. infantum和 L. braziliensis的基因组已被定序出来,其基因可制造超过8300种的蛋白质,和约900种RNA,约40%可制作出蛋白质的DNA,分布于662家族组中。较小的家族常前后排列于1至3个基因上,而较大的基因家族则分布较远。

利什曼原虫的端粒通常很小,上面有几种不同的重复序列。利什曼原虫约有6200个基因推测出的蛋白质序列与布氏锥虫(Trypanosoma brucei)和克氏锥虫(Trypanosoma cruzi) 相近,约有1000个利什曼原虫特异基因,随机散布于整个基因组。已定序的三种锥虫基因差别性相当小,只有约200个特异性基因不同,但是有约8%的基因在这叁种利什曼原虫中,出现的比率有渐渐不同的现象,可能是选自不同疾病病灶放产生的影响。65%可产生蛋白质的基因,目前缺乏功能性目的。

分布利什曼病分布于今球80多个国家和地区,估计患病人数在1500万以上,死于本病的人数为4.2万人。HIV感染者中的利什曼病急剧增加。皮肤利什曼病主要分布于非洲、拉丁美洲、西南亚、地中海盆地等地区,传播媒介为白蛉属和罗蛉属蛉种。保虫宿主除犬、猫外,还有猴、牛、棕熊及某些啮齿动物。在我国皮肤利什曼病最早发现于20世纪80年代,在新疆和台湾有病例报道,患者以青壮年为多,传播媒介是硕大白蛉吴氏亚种,防治工作尚待开展。黏膜皮肤利什曼病分布于中、南美洲,非洲的埃塞俄比亚和苏丹也有病例报告,传播媒介为罗蛉,保虫宿主为犬、猫、熊及啮齿动物。内脏利什曼病主要流行于亚洲的印度、中国、孟加拉和尼泊尔,东非、北非、欧洲的地中海沿岸国家和地区,中、南美洲的部分国家也有此病流行,传播媒介为白蛉,保虫宿主主要为犬。

引起疾病利什曼原虫寄生于人或脊椎动物的单核--吞噬细胞系统,可引起利什曼病。本病是严重危害人体健康的寄生虫病,在2000年,被世界卫生组织(WHO)列为重点防治的10种热带病之一。对人体致病的主要虫种有:

1.杜氏利什曼原虫:主要寄生于脾、肝、骨髓、淋巴结等组织器官的巨噬细胞内,引起脾、肝肿大、贫血等症状为主的内脏利什曼病。在印度,患者皮肤常表现色素沉着并伴有发热,故又称黑热病。

2.巴西利什曼原虫:主要寄生于皮肤巨噬细胞内,也可经淋巴或血液侵入鼻咽部黏膜,引起黏膜皮肤利什曼病。以皮肤溃疡,鼻、口腔、咽部黏膜肿胀及破溃为主,可破坏软组织及软骨。疮面常有渗出,易继发细菌和真菌感染。

3.热带利什曼原虫、墨西哥利什曼原虫、硕大利什曼原虫、秘鲁利什曼原虫、埃塞俄比亚利什曼原虫:主要寄生于皮肤巨噬细胞内,引起皮肤利什曼病。感染开始皮肤出现丘疹,几周后形成溃疡,中间呈网状,边缘突起变硬。病变可见于腿、足、头面部、前臂、臀、躯干及鼻黏膜等处,严重者鼻中隔、喉和气管的软骨也有损伤。发生在面部的溃疡,愈合后可留有癜痕。

我国流行的只有杜氏利什曼原虫一种。但研究表明,其动基体DNA环的碱基序列有不同属、种、亚种甚至株的差异,故认为它是一个复杂的种团,包括杜氏利什曼原虫、婴儿利什曼原虫及恰氏利什曼原虫。1

生活史利什曼原虫(Leishmania spp)的生活史有前鞭毛体(promastigote)和无鞭毛体(amastigote)两个时期。前者寄生于节肢动物(白蛉)的消化道内,后者寄生于哺乳动物或爬行动物的细胞内,通过白蛉传播。杜氏利什曼原虫的无鞭毛体主要寄生在肝、脾、骨髓、淋巴结等器官的巨噬细胞内,常引起全身症状,如发热、肝脾肿大、贫血、鼻衄等。在印度,患者皮肤上常有暗的色素沉着,并有发热,故又称Kala-azar,即黑热的意思。因其致病力较强很少能够自愈,如不治疗常因并发病而死亡。1

利什曼原虫主要分布在热带地区和亚热带地区。因其可以在动物体内寄生,就算在人群中将其灭杀干净,其很快又会重新感染人群。这些保存了该寄生虫的动物称为resurvivor。

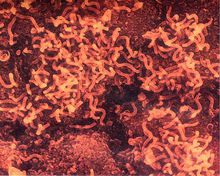

一个被感染的白蛉子,在其消化道内有很多活动的利什曼原虫称为前鞭毛体(promastigote=鞭毛体mastigote=细滴型leptomonad),体梭形(长约15~25um)。当白岭子叮人时,将原虫注入到人体,主要在人体内脏的巨噬细胞内发育,鞭毛消失呈一种圆形或椭圆形的小体(约2~3um)称为无鞭毛体(amastigote=利杜体leishman-Donovan=利什曼型Leishmanial)。这种不活动的无鞭毛体在巨噬细胞里以巨噬细胞为营养),长大,不断地进行繁殖。繁殖的方法是二分裂。当繁殖到一定数量时,巨噬细胞破裂,这样无鞭毛体出来又侵入其他的巨噬细胞,如此引起巨噬细胞的大量破坏和增生使肝脾肿大,发高烧贫血,以至死亡。死亡率可达90%以上。

我国的黑热病根据传染源不同,我国黑热病在流行病学上大致分为三种不同类型:

(1)人源型(平原型)。分布在黄淮地区的苏北、皖北、鲁南、豫东及冀南、鄂北、陕西关中和新疆南部的喀什等平原地区。患者为主要传染源,以青少年为主,犬很少感染。传播媒介为家栖型中华白蛉和新疆长管白蛉。这类地区黑热病已被控制,近年未再发现新病例,但偶可发现皮肤型黑热病。

(2)犬源型(山丘型)。分布于甘肃、青海、宁夏、川北、陕北、 冀东北、辽宁和北京市郊的山丘地区。人感染主要来自病犬。患者散在,绝大多数患者为儿童,婴儿的感染率较高。传播媒介为野栖型中华白蛉。这类地区为我国目前黑热病的主要流行区。

(3)自然疫源型(荒漠型)。多分布在新疆和内蒙古的某些荒漠地区,在某些动物中流行。患者主要见于婴幼儿,2岁以下患者占90%以上。进入这类地区的成人常患淋巴结型黑热病,病例散发。传播媒介为野栖蛉种,主要是吴氏白蛉,其次为亚历山大白蛉。动物宿主迄今尚未查明。

对病犬应做到早发现、早捕杀。积极开展对荒漠地区的疫源分布和保虫宿主的调查,是防治工作中重要环节,其防制对策需研究完善。根据传播媒介的生态习性,因地制宜地采取适当对策。用溴氰菊酯滞留喷洒,对家栖或近家栖的长管白蛉杀灭效果较好。同时应加强个人防护,减少并避免被白蛉叮咬。1

本词条内容贡献者为:

赵磊 - 副教授 - 中国农业大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助