基本概念

迄今为止,人类在探索宇宙的过程中已取得了巨大的成绩,但要用传统的化学火箭进一步探索宇宙,却由于化学火箭自身的限制而渐显乏力。火箭飞行速度增量可由著名的齐奥尔科夫斯基公式计算:

迄今为止,人类在探索宇宙的过程中已取得了巨大的成绩,但要用传统的化学火箭进一步探索宇宙,却由于化学火箭自身的限制而渐显乏力。火箭飞行速度增量可由著名的齐奥尔科夫斯基公式计算:

式中Isp为比冲,s;Mi/Mf为火箭质量数;Mf为最终质量;Mi为初始质量。1

式中Isp为比冲,s;Mi/Mf为火箭质量数;Mf为最终质量;Mi为初始质量。1

核火箭的设想最早由美国核科学家乌拉姆提出,利用核聚变使一颗颗小型氢弹在飞船尾部相继爆炸而产生推力。若每颗原子弹的爆炸当量为1000吨TNT,估计爆炸50颗原子弹后飞船速度可达12千米/秒。20世纪50年代末,美国核科学家泰勒提出了类似的“猎户座”计划,每颗原子弹的爆炸当量为2000吨TNT(在大气层外),爆炸50颗后飞船的最大速度可达70千米/秒。

原理根据核能释放方式的不同,核火箭可分为放射性同位素衰变型、核裂变型和核聚变型三种。所谓核裂变是在一定条件下,原子核发生分裂,同时释放出大量的能量。所谓核聚变是在一定条件下,较轻的原子核会聚合成新的较重的原子核,同时释放出大量的能量。

1968年,曾参加过“猎户座”计划的科学家戴森首次提出利用核聚变推进的恒星际航行方案,飞船总质量为3000万吨,携带3000万颗氢弹。经过连续脉冲爆炸可在10年内将飞船加速到300千米/秒。

1970年,美国内华达大学温特伯格提出了用高能电子束引发核聚变。他设计的发动机每次核聚变可释放出约100亿焦的能量,可实现 300千米/秒的高速航行。

核火箭有核裂变火箭和核聚变火箭两大类。利用核聚变反应产生的能量作能源的火箭,叫核聚变火箭。由于受控核聚变反应还在研究中,在过去的五十多年以及未来的二、三十年内人类能利用的核火箭是由核裂变反应提供能量的核裂变火箭。核裂变火箭又可分为核热火箭、核电火箭、混合核热/核电火箭、核裂变碎片火箭、核脉冲火箭、核冲压火箭等。

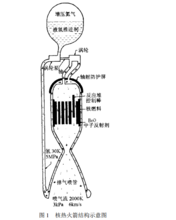

核热火箭核热火箭是利用核裂变的热能将工质加热到很高的温度,然后通过收缩扩张 喷管加速到超音流而产生推力的火箭发动机系统。其工作原理与液体火箭发动机相似,所不同的是核热火箭用核反应堆取代了液体火箭中的化学燃烧。图1为核热火箭的原理示意图。

喷管加速到超音流而产生推力的火箭发动机系统。其工作原理与液体火箭发动机相似,所不同的是核热火箭用核反应堆取代了液体火箭中的化学燃烧。图1为核热火箭的原理示意图。

如图中所示,工质氢流经反应堆后被加热,再经收缩扩张喷管高速喷出。反应堆的控制棒用来对反应堆内中子流进行控制,当控制棒插入时,中子流减少;当控制棒抽出时,中子流增加。而自持链式裂变反应的实现取决于裂变产生的中子数与非裂变吸收及泄漏所消失的中子数之间的平衡。通常用有效增值系数 Keff(反应堆内某一代中子数与上一代中子数的比值)来反映。当 Keff=1时,称为临界状态,即反应堆处于不同功率下稳定运行的工况;当 Keff>1时,称为超临界状态,相当于启动或升功率的过程;当 Keff

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助