问题的提出

船体是由板与型材及其连接构件所组成的。现有的船体节点的连接形式不外乎如下几种。

肘板连接两个型材的交汇点,如横梁与肋骨的交点以梁肘板连接,纵骨与舱壁扶强材的交点以壁肘板连接,舱底横骨与肋骨的交点以舱肘板连接,型材终端的延伸肘板;机座腹板上的防倾肘板等等,都是为保证结构件的连续性和稳定性而设置的。1

无肘板连接型材直接焊在船板上,如货船的甲板间肋骨下方为装载需要而不设肘板,直接焊在下甲板或底板上;小船和内河船的型材交汇点,系直接焊接居多,或者隔数档设置肘板,隔壁上的扶强材端部一般可采用无肘板连接形式。1

切口穿过 两型材腹板高度相差较大时的交汇点,如纵骨与强横梁、横梁与纵桁,为保持其中之一的连续性,通常将高腹板切口让小骨材穿过;有时用补板封补腹板切口,或用搭板进行加强焊。这种形式也适用于型材与隔壁的交汇点。

两型材腹板高度相差较大时的交汇点,如纵骨与强横梁、横梁与纵桁,为保持其中之一的连续性,通常将高腹板切口让小骨材穿过;有时用补板封补腹板切口,或用搭板进行加强焊。这种形式也适用于型材与隔壁的交汇点。

目前,船体结构节点的连接件主要采用肘板连接形式,可见,肘板是船体结构上的重要零件之一。梁肘板是舷顶角节点处的甲板横梁与肋骨交点的连接构件,而舷顶角节点是船体结构的重要节点。因此,梁肘板的存在直接影响到该节点的强度,从而也影响到船体的建造质量及经济性。

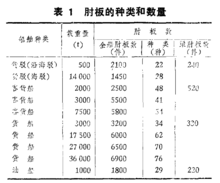

肘板的特点是数量大,其中梁肘板约占全船肘板总数的1/5~1/10;品种多,而且随船舶种类与吨位的不同而不同;外形复杂(见表1)。通常梁肘板是每档设置的,其数量与船长、船型和甲板层数等因素有关。

船体结构件不损坏,或者说在寿命期内不损坏,这就是质量。船体节点若设计不合理,建造不严格,则会造成大量返工,使建造工时增加。据有关资料统计,以货船为例,梁肘板沿船长损坏分布,通常是艏部占10%,中部占75%,艉部占15%;艏艉两端肘板的损坏一般集中于水线部位。

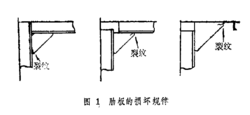

肘板的损坏与连接形式(对接或搭接)无关,梁肘板损坏占总肘板的损坏数的3~4%,损坏部位见图1,主要在肘板趾端产生裂纹。过去对肘板损坏的研究不够,同时规范对肘板的规定条文的理论根据不足,偏于保守。

肘板的损坏与连接形式(对接或搭接)无关,梁肘板损坏占总肘板的损坏数的3~4%,损坏部位见图1,主要在肘板趾端产生裂纹。过去对肘板损坏的研究不够,同时规范对肘板的规定条文的理论根据不足,偏于保守。

肘板虽小,但其数量大,品种多,因而装配与焊接工时占有相当的比重。以a+b=1000的一件肘板为例,从草图到下料配套入库,平均需0.7工时,装配需0.9工时,焊接需1.75工时,共计3.35工时才能完成。因此,一艘万吨级散货船有肘板6500件,仅肘板一项的建造工作量就得耗去21775工时,占整个建造工时的2%;一艘2000吨级货船有肘板2500件,占整个建造工时的3%。

由上述分析可知,研究肘板类型、结构型式及结构工艺性是直接影响船舶建造经济性的。而梁肘板是船、体上重要节点——舷顶角节点的横梁与肋骨的连接件,研究它就具有更重要的意义。1

梁肘板的现状 调查结果和资料表明,目前,无论是海船还是内河船,是万吨级船还是千吨级以至数百吨级的船(主要指货船),梁肘板的连接形式如图2所示。除此16种形式外,当然还有其他连接形式。

调查结果和资料表明,目前,无论是海船还是内河船,是万吨级船还是千吨级以至数百吨级的船(主要指货船),梁肘板的连接形式如图2所示。除此16种形式外,当然还有其他连接形式。

图2(1)、(2)、(3)、(4)为对接形梁肘板,且有折边,装端修整工作量大。图2(5)、(6)、(7)、(8)、(10)等为搭接梁肘板,且有折边,简化了装配的修整工作,但增加了焊接工作量。若型材较小,更使焊接不便。

图2(9)为对接与搭接混合形式,适用于强肋骨与小横梁的结构连接。

图2(11)为下甲板梁肘板的搭接形式。

图2(12)为艏、艉处的梁肘板的连接形式,将型材削斜的工作量移到肘板等小零件上。

图2(13)、(14)为无肘板的连接形式;图2(15)为以撑杆代替肘板的连接形式,适用于小船或内河船。

图2(16)为理想形肘板,适于悬臂梁与强肋骨的连接。

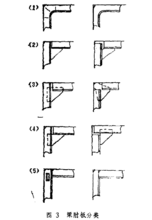

可将上述16种梁肘板进一步归纳为如下5种形式(图3)。

可将上述16种梁肘板进一步归纳为如下5种形式(图3)。

(1)理想形肘板,又称弧形肘板。此种形式应力流能光顺地传递。

(2)对接形肘板。肘板与横梁、肋骨对接,能保证力的有效传递。

(3)搭接形肘板。肘板与梁、肋搭接,力的传递不够流畅,产生了“二次弯曲”,但给施工带来了方便。

(4)混合形肘板。肘板一边与梁材对接,另一边与肋材搭接,这是从施工方便性出发的。

(5)无肘板。对受力较小区域或内河小船上可采用。但梁、肋要焊固,有的要贴补一块复板,以便增强支座刚性。

以上形式,目前船舶上均有采用,到底采用何种形式,这与船舶种类、梁肘板的受力状态及其结构形式、船体建造工艺、梁肘板的装焊过程的工艺性等有关。当前以图3(2)、(3)所示两种形式居多。1

梁肘板的作用 梁肘板是甲板横梁与肋骨的连接构件,其作用是保证横梁与肋骨连接节点的刚性,保证其连续性和稳定性。

梁肘板是甲板横梁与肋骨的连接构件,其作用是保证横梁与肋骨连接节点的刚性,保证其连续性和稳定性。

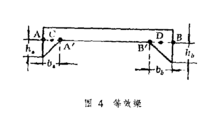

梁肘板的存在,使梁的跨距缩短了(见图4)。跨距点由原来的A、B变为C、D,即肘板的存在,使梁承受外载的跨距,由无肘板的AB变为有肘板的CD。若跨距不变,相对来说则带肘板梁的承载能力显然提高了。

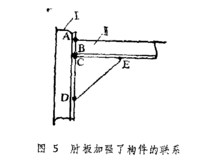

梁肘板的存在,加强了横梁与肋骨支座的刚性,在某种程度上提高了抗扭能力,并保证了力传递的有效性。由图5可见,构件 I 、II的连接缝加长了,即由无肘板的AB变为有肘板的ACD十CE,因而构件I 、II联系加强了,并且改善了构件间的受力状态,不使梁在该节点处产生局部过载,降低了应力集中程度。1

梁肘板的存在,加强了横梁与肋骨支座的刚性,在某种程度上提高了抗扭能力,并保证了力传递的有效性。由图5可见,构件 I 、II的连接缝加长了,即由无肘板的AB变为有肘板的ACD十CE,因而构件I 、II联系加强了,并且改善了构件间的受力状态,不使梁在该节点处产生局部过载,降低了应力集中程度。1

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助