航母阻拦索阻拦装置涉及机械、电气、液压等诸多高新技术,是硕大而庞杂的大工程。阻拦钢索需要直接承受舰载机尾钩的冲击力和阻拦力,又要具备较高的抗疲劳连续工作性能,硬度和韧性的要求对阻拦索材质工艺提出严苛要求。舰载机阻拦原理技术十分不易。其中结构独特的阻拦索支撑系统,它是一种使阻拦索升高到指定高度的装置,以便于滑跑过后能抬起钩住舰载机尾钩。统计数据显示:从1949年美国海军开始大规模部署飞机到1988年,美国海军和海军陆战队损失了近1.2万架飞机和8000多名飞行员。1

阻拦索的作用舰载机阻拦装置是航空母舰上的重要辅助设备,实现了舰载机在有限长度的航母甲板上的安全着舰。阻拦索是阻拦装置中的重要组成部分。一般为了保证飞机着舰安全,提高飞机尾钩的勾索率,飞行甲板上通常都设有4-6道阻拦索。第一道阻拦索一般设在距飞行甲板尾端36~51米处,每道阻拦索之间的间隔约为12~18米,拦机网设在最后一道阻拦索前面。拦机网平时并不设置,一旦着舰需要,甲板人员在两分钟内即可支起阻拦网,飞机冲进拦机网后迫使其停下来。

当飞机即将降落时,首先放下起落架和襟翼,同时,将装在舰 载机上的尾钩放下。飞机俯冲着舰,其尾钩就可能钩住间隔布置在甲板上的多根阻拦索中的一根,通常第二、第三根阻拦索的拦机率最高。飞机尾钩勾住阻拦索继续向前滑跑,阻拦索给飞机施加向后的作用力,使飞机的速度越来越小,之后安全停在甲板上。在飞机停止的瞬间,绳索中存在的应力使飞机向后滑动很小一段位移,阻拦索会自动从飞机的尾钩上脱落,失去拉力的阻拦索恢复到原来的位置,为下一架飞机的降落作好准备。至此,一架飞机在阻拦索的帮助下完成降落。如果着舰时没有钩上阻拦索,飞机则加大发动机油门采取逃逸复飞措施,低空飞行后重新着舰。2

载机上的尾钩放下。飞机俯冲着舰,其尾钩就可能钩住间隔布置在甲板上的多根阻拦索中的一根,通常第二、第三根阻拦索的拦机率最高。飞机尾钩勾住阻拦索继续向前滑跑,阻拦索给飞机施加向后的作用力,使飞机的速度越来越小,之后安全停在甲板上。在飞机停止的瞬间,绳索中存在的应力使飞机向后滑动很小一段位移,阻拦索会自动从飞机的尾钩上脱落,失去拉力的阻拦索恢复到原来的位置,为下一架飞机的降落作好准备。至此,一架飞机在阻拦索的帮助下完成降落。如果着舰时没有钩上阻拦索,飞机则加大发动机油门采取逃逸复飞措施,低空飞行后重新着舰。2

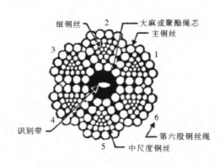

航母阻拦索,是应用于航母上的拦截装置系统,位于航母飞行甲板后部,在战机着舰与尾钩完全咬合后,阻拦索要在短短数秒内使战机迅速减速至零,并使战机滑行距离不超过百米 。因此,航母阻拦索成为舰载机名副其实的“生命线”,它的地位之重要不言而喻。历史上最初的阻拦索只是一根简单的钢索,两头悬挂着沙袋。这种阻拦索能将滑飞过阻拦索的飞机绊住或起码卡住飞机的螺旋桨。目前世界各国航母上普遍使用的是液压式阻拦装置,以MK7型阻拦装置为例,其使用的阻拦索有两种规格,即6x30平钢绞大麻纤维芯阻拦索和6x30平钢绞聚醋芯阻拦索。每根阻拦索是由6股钢丝绳组成的,每股钢丝绳又是由12根主钢丝、12根中间尺度的钢丝和6根呈三角状布置的细钢丝扭结成的。每股钢丝绳之间还有交接钢丝,每根钢丝绳芯部还设有油浸大麻纤维,绳芯中还有表明阻拦索生产厂家的识别带。2

。因此,航母阻拦索成为舰载机名副其实的“生命线”,它的地位之重要不言而喻。历史上最初的阻拦索只是一根简单的钢索,两头悬挂着沙袋。这种阻拦索能将滑飞过阻拦索的飞机绊住或起码卡住飞机的螺旋桨。目前世界各国航母上普遍使用的是液压式阻拦装置,以MK7型阻拦装置为例,其使用的阻拦索有两种规格,即6x30平钢绞大麻纤维芯阻拦索和6x30平钢绞聚醋芯阻拦索。每根阻拦索是由6股钢丝绳组成的,每股钢丝绳又是由12根主钢丝、12根中间尺度的钢丝和6根呈三角状布置的细钢丝扭结成的。每股钢丝绳之间还有交接钢丝,每根钢丝绳芯部还设有油浸大麻纤维,绳芯中还有表明阻拦索生产厂家的识别带。2

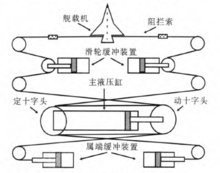

国内外现役航空母舰上普遍使用的拦阻装置为MK7型液压缓冲式拦阻系统,其组成主要包括舰上的阻拦索和支撑机构,舰下的拦阻索系、滑轮缓冲系统、拦阻器系统、钢索末端缓冲系、复位系统、冷却系统等。拦阻器系统又由主液压缸、定长冲跑控制系统、蓄能器、膨胀气瓶、定滑轮组等组成。

当舰载机尾钩挂上拦阻索后,拉动滑轮索,拦阻索经过滑轮缓冲系统和一系列动滑轮组带动主液压缸的柱塞,将主液压缸里的油液经定长冲跑控制系统挤压进蓄能器,液体通过控制阀时会产生压力损失,对液压油缸中的流动液体产生阻尼,对飞机产生阻拦力,使飞机逐渐减速。在冲跑的末端,控制阀开口完全封闭,柱塞和其相连的运动滑轮组停止下来,进而控制飞机停止。当飞机被拦停且拦阻索与飞机尾钩脱离后,复位阀打开,蓄能器中高压油液经冷却器回流到主液压缸,实现拦阻索复位。其中滑轮缓冲装置可充分消减飞机挂索时钢索的张力峰值和应力波动;蓄能器主要用于吸收并存储阻拦过程中的舰载机动能;钢索末端缓冲装置可充分消除由于拦阻机中滑轮转速不同引起钢索的振颤;定长冲跑控制系统控制主液压缸油液流人储能器的流量,亦即控制阻拦过程主液压缸的压力、阻拦锁张力、舰载机承受的拦阻力。可根据飞机重量通过重量选择器调节控制阀的初始开口面积,以实现在基本相同距离上拦阻不同重量飞机。

诚然,阻拦索阻拦装置涉及机械、电气、液压等诸多高新技术,是硕大而庞杂的大工程。其工作原理中所包含的高科技含量远比上述描述复杂的多。2

阻拦索发展历程和发展方向最初的阻拦索只是一根简单的钢索,两头悬挂着沙袋。这种阻拦索能将滑飞过阻拦索的飞机绊住或起码卡住飞机的螺旋桨。

1911年1月18日,美国飞行员尤金·伊利驾驶454公斤重的飞机在“宾夕法尼亚”号巡洋舰上进行着舰试验时,飞机挂钩抓住了五根钢索。首先安装有重力型阻拦装置的是美国的“兰利”号航空母舰。该舰是美国海军的第一艘舰队航空母舰,由“木星”号运煤船改装而成,在航母的两舷各竖立起一个支撑塔以支撑重量。阻拦索通过一个八重滑轮组连结到十字头上。飞机钩索后将阻拦索拖出,从而带动重物沿支撑塔上升。

1924年,英国人诺登和巴思两人同本国海军签订合同,设计成功了较为完善的液压式阻拦索。

1927年,美国驻英国大使将这一成果引进到了美国,最先安装在“列克星敦”号上进行试验。这种阻拦装置除部分零部件的结构外,其基本原理与今天的阻拦装置基本一致。第一代真正的液压阻拦索,是美国航空局航空部在诺福克海军船厂设计并建造的。其由两套独立的制动机构组成,阻拦索两端各连结一套,其设计阻拦力为35.3千牛,着舰速度为97公里/小时。它替换了“列克星敦”号上的阻拦索,并安装在“突击者”号航空母舰上。这种阻拦索已具备现有阻拦装置的雏形。

现代航母普遍使用的是液压式阻拦系统,它由制动器械、液压缓冲系统以及冷却系统组成。其中,制动器械包括:产生制动力的阻拦机构、保持制动缸压力的控制阀、保证阻拦飞机后能够迅速回位的蓄压器;液压缓冲系统,主要用于降低制动初始瞬间的过载,延长系统寿命;冷却系统,则用来冷却舰载机在阻拦过程中由巨大动能转换成的热能。

目前,比较典型的阻拦系统,是美国航母普遍采用的MK7液压阻拦系统。MK7使用了滑轮缓冲装置,可充分消减飞机挂索的钢索张力峰值,并消除阻拦过程中因滑轮转速不同而引起的钢索振颤。它适用范围广,重量变化较大的飞机可以在该系统作用下实现相同距离内着舰降落。

从西方多数国家应用和发展趋势看,拦阻系统拦阻形式以索式为主,网索混合式并用。从技术性能看,主要进行高性能,大能量通用型机动式飞机拦阻设备的研制,重点突出在通用性、机动性、一机多能以及高性能等方面。包括:改进阻拦装置,使拦阻过程更平稳,拦阻力超调量减小,并提高系统的鲁棒特性及提高系统的纠偏能力,使系统能适应更多种类的飞机机型(重量)及更宽的着舰速度,在安全的前提条件下缩短停机距离;最大限度不受机场环境和客观条件限制,进一步提高整机灵活性、机动性,以适应于快速部署、转移,使得系统在最短时间内完成安装、拆卸、运输等。

随着舰载机和无人机日新月异的发展,对航母阻拦系统提出愈来愈高的要求。美国未来航母将采用现代化的全电力推进系统,将舰上动力机械能源改变成电力能源。该系统有足够的功率储备,可为电磁式弹射装置、电磁式阻拦装置、舰载机升降平台和高能武器等提供充足的电力。目前,美、英、法、德国、等国家在这方面正积极的研究,并取得了一些研究进展。其中美国在“福特”级航母上就使用的AAG电磁阻拦系统。在该系统中,滑轮阻尼器多了两个测量拉力的传感器。它可以直接把不同的拉力信号传送给中央集中控制器,提醒其启动相应的控制程序,从而有效防止过载;钢丝绳卷筒替代了压缩汽缸,它能通过控制初始电流和最终电流,达到均匀过载的效果。此外,美国通用原子公司提出了一种“涡轮电力系统”的先进阻拦装置技术方案,该系统在水涡轮机系统的基础上改进而来,采用更轻的合成电缆系统和电机,以满足美国海军对舰载机以162~313千米每小时的速度着舰时挂住舰载机的阻拦索能将其拉回,安全着舰的高性能要求。1

辽宁舰阻拦索阻拦钢索需要直接承受舰载机尾钩的冲击力和阻拦力,又要具备较高的抗疲劳连续工作性能,硬度和韧性的要求对阻拦索材质工艺提出严苛要求。面对特种材料技术人才紧缺,军代表室坚持“不 为我所有,但为我所用”的思路,邀请国内三名专家协助进行现场质量管控。

为我所有,但为我所用”的思路,邀请国内三名专家协助进行现场质量管控。

舰载机阻拦原理看似极其简单,技术却十分不易。比如其中结构独特的阻拦索支撑系统,它是一种使阻拦索升高到指定高度的装置,以便于滑跑过后能抬起勾住舰载机尾钩,既不能过高绊住战鹰的“双脚”导致偏倚,又必须赶紧拉住战鹰“尾巴”将其逼停。在千百次的磨合试验中,军代表室才将一套性能稳定的阻拦装备成功上舰安装。

2012年11月25日,我国首次舰载机阻拦着舰试验已取得圆满成功!从舰载机尾钩与阻拦索“拉钩”开始到飞机停下全程时间只有2-3秒。3

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助