生物学特性

为了研究银星竹鼠的生物学特性,本研究进行了3个试验。在观测观测银星竹鼠的外貌特征、生活习性、繁殖性能和生长发育性能的基础上,进一步研究银星竹鼠血液生理生化指标、生理常数、内脏器官重量和消化道嗜银细胞的分布和形态。试验一银星竹鼠的特征特性研究本试验选择广西桂林市3个银星竹鼠养殖场人工养殖第6代的600只(公母各半)竹鼠作为试验动物,普通环境饲养,观测银星竹鼠的外貌特征、生活习性、繁殖性能和生长发育性能,结果表明:外貌特征:体形粗壮,呈圆筒形,头部圆钝、眼小、吻大、耳朵极短,隐于毛丛中;尾较长,接近体长的一半;四肢短,趾端有利爪。体毛较粗糙,背侧和两侧的毛呈灰棕色,有许多较长的白色毛尖的针毛散生,伸出毛层并带闪光,腹部毛色较浅,尾无毛。乳头排列均称,一般为5对10个。生活习性:喜欢阴暗、凉爽、安静、清洁和干燥的生活环境,怕风和强光,不耐高热,适宜温度范围为12-30℃,相对湿度为50~60%。食物较广,以竹子、草根、草秆、甘蔗、玉米等植物为主要食物。生长发育性能:仔鼠初生重40g,30日龄体重145-167g,60日龄体重254-292g,90日龄体重481~532g,180日龄体重1154-1237g。成年体重1588-1690g,平均体长28cm,平均胸围25.5cm,体长大于胸围。1-6月龄的生长发育以3月龄最快,平均日增重8.06g,3月龄以后生长速度逐渐减慢,6月龄后体重接近成年水平。繁殖性能:性成熟较早,发情特征明显,公鼠性成熟为6月龄,母鼠性成熟为7月龄,体重在1100-1200g,母鼠发情周期18-20d,发情期1-3d,妊娠期50-60d,泌乳期30d,第1胎产仔平均2.4只,仔重45g;第2胎平均产仔3.3只,仔重40g;第3胎产仔3.6只,仔重为38g,产仔数和35d断乳成活率均以第3胎最高。试验二银星竹鼠血液生理生化指标的测定选择人工养殖第6代的成年银星竹鼠14只(公母各7只),体重约为1.60kg作为试验动物,普通环境饲养,试验前禁食12h,清醒状态下前腔颈静脉窦采血,分别测定17项血液生理指标和25项血清生化指标,结果表明:成年银星竹鼠血液生理指标中的白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、红细胞平均容积(MCV)和血小板(PLT)分别为6.37×10~9L-1、5.15×10~12L-1、155.67g/L、0.44%、84.77fL和63×10~9L-1。血清生化指标中的Na+、Cl-、Ca2+、P3+、k+、葡萄糖(GLU)、胆固醇(TC)和甘油三酯(TG)浓度分别为126.52、88.77、2.96、1.4、5.84、16.112.99和0.71mmol/L,总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)和球蛋白(GLB)依次为66.8、542.85和24.52g/L,乳酸脱氢酶(LDH)、碱性磷酸酶(ALP)、谷草转氨酶(GOT)和淀粉酶(AMY)分别为1013U/L、196.16mmol/L、168.67U/L和15956.33U/L试验三银星竹鼠生理常数、内脏器官重量和消化道细胞分布和形态的观测选择人工养殖第6代的成年银星竹鼠14只(公母各7只),体重约为1.60kg作为试验动物,普通环境饲养,研究银星竹鼠生理常数、内脏器官重量、消化道细胞分布和形态,结果表明:成年银星竹鼠生理常数:体温35.5℃~36.2℃,呼吸频率55次/分,心率122次/分。胃内食糜多呈粉沫状,小肠壁薄,腔内常有稀薄的食糜,盲肠盲端较大,充满食糜后呈囊状,内表面有一螺旋瓣样粘膜褶,宽约1cm,胃肠壁由粘膜、粘膜下层、肌层和外膜构成。心脏、肺、肝、胃、小肠、大肠和盲肠的平均质量依次为5.35g、8.0g、38.61g、5.51g、13.84g、12.96g和7.02g;小肠、大肠和盲肠的平均长度依次为52.87cm、86.00cm和12.53cm。胃、小肠、盲肠、结肠和直肠的pH值分别为5.08、5.55、5.68、6.21和7.05。消化道嗜银细胞的分布密度,由高至低依次为:十二指肠(147.21)>回肠(131.36)>空肠(124.41)>胃(89.53)>食道(29.62),多数为圆形1。

为了建立银星竹鼠的血液正常生理生化指标。选择健康、体重约1.60kg的人工养殖银星竹鼠16只(公10只,母6只),在普通环境中饲养观察一周,试验前禁食12h,自由饮水,通过人工保定,在无麻醉的情况下,空腹前腔静脉窦采血。用全自动血细胞分析仪和生化分析仪检测16项血液参数和22项血液生化参数,用SPSS13.0统计软件包对各参数计算平均值和标准差,t检验比较公母竹鼠相应指标的差异显著性。测定的结果为银星的疾病诊断、饲养管理和品种选育提供科学依据2。

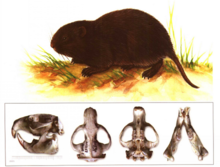

形态特征外形银星竹鼠体型中等大小,成体体长小于380毫米。适于地下生活。吻钝、颓短、眼极小,耳隐于毛内。四肢短而粗,井有较强的爪。尾几乎完全裸露,仅基部—段被有稀疏的短毛。3前、后足均具5趾。前足拇指较短小,后足拇指则短粗。当其足印存在时,前后足印都呈现5个趾垫印。前足印具3个较小的间垫印和2个显著大的掌垫印(该5印略呈圆形排列);后足印包括4个间垫印和2个相对较大的跖垫印(这6印呈椭圆形排列),还有向后渐窄而不甚明显的长形跟印。4

毛色银星竹鼠成体背面毛灰褐色。吻部稍淡,有黑褐色的长须。鼻部与眼周纯灰褐色。额部、颊部、背部及体侧一般为灰褐色,但有一些长的白尖针毛伸出毛皮外方,似银星,故名银星竹鼠。身体腹面纯褐灰色,无白色斜毛。前后足背面有褐灰色的短毛,腹面裸露。尾基部的稀毛为褐灰色。幼体毛色较深,近似黑灰色,但白色尖毛亦极明显。3

头骨 银星竹鼠头骨甚粗大,有明显的棱角。成体标本左右额嵴与人字嵴显著。吻部短而宽。鼻骨较窄,其中部宽度小于吻宽的一牛,末端与其两侧的前颌骨鼻突的宽度相等。额骨前部平坦,后部有眶上惰,井与顶骨上的额嵴相连(老年个体左右额嵴接近愈合),一直延伸到人字嵴处。头骨在人字嵴处成截切面,仅枕骨向后倾斜。枕髁居于头骨的最后端。眶下孔极大,下椽成为直线,宽度显著大干高度。颧弓粗大,井极度外展,后端宽度比前部大的多。门齿孔小。听泡十分低平。3

银星竹鼠头骨甚粗大,有明显的棱角。成体标本左右额嵴与人字嵴显著。吻部短而宽。鼻骨较窄,其中部宽度小于吻宽的一牛,末端与其两侧的前颌骨鼻突的宽度相等。额骨前部平坦,后部有眶上惰,井与顶骨上的额嵴相连(老年个体左右额嵴接近愈合),一直延伸到人字嵴处。头骨在人字嵴处成截切面,仅枕骨向后倾斜。枕髁居于头骨的最后端。眶下孔极大,下椽成为直线,宽度显著大干高度。颧弓粗大,井极度外展,后端宽度比前部大的多。门齿孔小。听泡十分低平。3

牙齿 上门齿强大,并略向后倾斜。齿隙较短.其长一般均小于由枕骨到鼻骨前端长度的三分之一。齿列较长,其长度-般均大于由枕骨到鼻骨前端长度的五分之一。第1上臼齿显著小干第2上臼齿。在幼体中可以清楚地看到齿的两侧均有向齿中部折入的珐琅质褶皱,但在成体中,由于牙齿磨损,外侧褶入的沟一般均看不见,因而这些褶入的珐琅质部分在咀嚼面上形成孤立的岛状齿环。下门齿向前倾斜,下臼齿的结构基本上与上臼齿相同。3

上门齿强大,并略向后倾斜。齿隙较短.其长一般均小于由枕骨到鼻骨前端长度的三分之一。齿列较长,其长度-般均大于由枕骨到鼻骨前端长度的五分之一。第1上臼齿显著小干第2上臼齿。在幼体中可以清楚地看到齿的两侧均有向齿中部折入的珐琅质褶皱,但在成体中,由于牙齿磨损,外侧褶入的沟一般均看不见,因而这些褶入的珐琅质部分在咀嚼面上形成孤立的岛状齿环。下门齿向前倾斜,下臼齿的结构基本上与上臼齿相同。3

栖息环境银星竹鼠栖息地主要在海拔900米以上的成片竹林或竹类与其他植物共同组成的混交林、山谷芒草丛中,有时也生活在马尾松林内及草坡上,栖息环境的郁闭度通常都很大,能为竹鼠生活提供良好的物质条件和逃避天敌的隐蔽条件。7

通过对湖南省宜章县溶家洞银星竹鼠进行的实地调查 ,获得了银星竹鼠栖息环境、洞穴结构和食性方面的数据 ,发现银星竹鼠一般生活在海拔 10 0 0m以下 ,生长着竹类或芒类 ,附近有水源的环境中 ,主要以竹类和芒类的根和茎为食 ,营洞穴生活 ,洞穴有夏季和冬季之分 ,由洞口、洞口外土堆、洞道 (走廊、取食道、避难道 )、窝、厕所 5个部分组成 8.。

生活习性活动银星竹鼠为夜行动物,除雨过天睛或夜晚外,主营地下生活,白天躲藏在洞中休息,少动多睡,黄昏或夜间才出来活动,寻找食物。银星竹鼠每天的活动有两个高峰,一是黄昏后的几个小时,二是黎明前的几小时,在白天,竹鼠一般很少出来。7

食性银星竹鼠以植物性食物为食,尤其以竹根、茅草根、竹茎和植物的块根、块茎、籽实等为最爱。在对所观察到的竹鼠洞内食物贮存点贮存的食物进行分类,坚果类和植物籽粒类食物约占总量的67%,植物的块根、块茎占约占20%,没有观察到含水量大的植物的嫩叶、幼茎,说明竹鼠食用和贮存食物有一定的选择。7

巢穴银星竹鼠通常在竹林下或大片芒草丛下筑洞,洞形较简单有1—3个洞口,洞口直径9~15厘米,洞口外常有很大的土堆。洞道长约4一11米,直径10~15厘米。涧道多与地面平行,平均距地面约30~40匣米。巢室位于洞道分枝处,大小构15×15×15—50×50×16立方厘米,其中铺有竹枝、竹叶、芒枝等,共重1500--7500克,也有一些粪便。银星竹鼠有在洞穴中拖拉、截断竹子或芒秆并撕成细条作巢垫的习性,竹、芒断节的长度与该竹鼠的头体长几近相等。换句话说,只要知道竹、芒断节有多长就可判断该竹鼠有多大。4

分布范围银星竹鼠在中国以外见于亚洲东南部,如马来半岛、中南半岛等地。9中国国内主要分布于福建、江西、湖南、贵州、四川、广东、广西、云南等地。10

繁殖方式花白竹鼠四季均能繁殖,但以11—12月和3—7月间怀胎母鼠较多,以春季为高峰。妊娠期至少22天。每胎1—5仔。一般为2—3仔。初生幼仔体重35—40克,裸露无毛,眼闭。5天后体毛可见,7天耳壳逐渐伸直;20天体毛色似成体毛色,至24—30天眼睁开。1个月后能吃硬的食物。56—78天断奶,开始能离开母鼠独自活动。寿命约为4年。11

通过三年的研究,基本掌握了银星竹鼠在人工饲养条件下生长、发育、繁殖的生态及其对饲养生境的要求,成功地完成了银星竹鼠的连续繁殖,目前已繁殖子代第三代。探讨了银星竹鼠饲养繁殖过程中笼舍、饲料、配对、发情、产仔等难点问题,并进行研究且取得较好成果12。更多还原

亚种分化

|| ||

经济价值银星竹鼠皮张较大,毛皮厚,可制裘。肉可食用,也可作药用。13脂肪油:解毒排脓,生肌止痛;用治烫伤、火烧伤、无名肿毒。肉:益气养阴,清热止渴;用治肺痨发热、胃热消渴。牙齿:祛风解毒;用治小儿破伤风。14

保护级别该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。15

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2013年濒危物种红色名录ver3.1—-易危(VU)。16

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助