多烯类抗生素又称多烯大环内酯类抗生素,是一类含有共轭多烯和羟基大环内酯类化合物。

多烯类抗生素又称多烯大环内酯类抗生素(polyene macrolide antibiotics, PEM),是由某些放线菌和真菌所产生而含有共轭双键和抗真菌抗生素。都呈现多烯化合物的特征,自从1949年从一种土壤放线菌中,分离出制霉菌素后,现已发现的有四烯、五烯、六烯和七烯等化合物。主要有两性霉素B、金色制霉素、克念菌素B、意北霉素、菲律宾菌素、汉霉素、制霉菌素、表霉素、匹马霉素和曲古霉素等1。多烯类抗生素主要抑制真菌细胞膜的胆固醇,例如真菌与支原体的细胞膜2。很多杀菌剂(一般指杀真菌剂)都属于多烯类抗生素,如制霉菌素,它是由S.noursei产生的四烯大环内酯烯类抗生素,结构上与两性霉素B类似,是应用比较早的一类农用抗生素。目前临床上广泛使用的有制霉菌素、两性霉素B等以及匹马霉素。

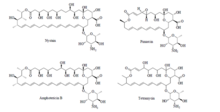

多烯大环内酯类抗生素是一类重要的抗真菌药物,部分这类抗生素还具有抗细菌、抗病毒及免疫刺激活性。多烯大环内酯类抗生素被广泛的用于治疗局部的和全身性的真菌感染,同时还在食品行业中作为防腐剂使用。所有的多烯大环内酯类抗生素,都具有一个环内酯和一系列的共轭双键。另外,依据多烯大环内酯类抗生素是否含有糖基,可以将其分为糖基化多烯大环内酯类抗生素和非糖基化多烯大环内酯类抗生素。糖基化多烯大环内酯类抗生素,还具有环外的羧基和一个特殊的糖基基团(图1)。

1多烯大环内酯类抗生素的代表药物1.1制霉素

制霉菌素局部用于皮肤、膀胱、口腔及阴道等的念珠菌感染, 体内过程和抗菌作用与两性霉素B基本相同, 但毒性更大且具有不溶解性制霉菌素脂质体首先由rAonexhPar maceuticals和Abbotlaboratories共同研制, 具有广谱抗真菌活性, 体外试验显示其可有效对抗一系列真菌菌株, 如念珠菌属、镰刀菌属等, 对新型隐球菌属效果明显, 其中某些菌株对现有抗真菌疗法耐药。

制霉素具有广谱抗真菌作用,是膜渗透性增强剂,对念珠菌最敏感。曲菌,毛发癣菌,稳球菌,表皮癣菌和小孢子菌对本品敏感。通常最小抑菌浓度(MIC)为1.56—6.25微克/毫升。本品对球孢子菌,组织胞浆菌也有抗菌活性。对滴虫也有抑制作用。作用机理是与真菌细胞膜上的特异甾醇相结合,导致原生质膜破坏,通透性改变,以致重要的细胞内容物外漏而死亡,从而杀来真菌。目前用于13 岁儿童或老年人全身性真菌感染、隐球菌性脑膜炎已完成II期临床试验, 用于食管念珠菌病正在进行II/ III期试验, 用于标准抗真菌疗法难治性或不耐受的全身性曲霉菌或念珠菌感染病正在进行II期临床试验。制霉菌素脂质体减少了毒性,解决了制霉菌素的溶解性问题, 开发前景看好。

1.2两性霉素

两性霉素B( amphotericin B) 是结节性链丝菌产生的一种大环多烯类抗生素,是第一个用于深部真菌感染的药物。两性霉素B 能较特异地与真菌细胞膜上麦角固醇结合,产生有效的抗真菌作用,常是某些致命性全身真菌感染的唯一有效的治疗药物。但由于其对人体的毒副作用较大,特别是不可逆的肾脏毒性,严重限制了两性霉素B 的临床应用。新的药物制剂技术可减小两性霉素B的毒副作用。近年来,AMB含脂制剂已经广泛应用于临床,其不良反应明显减少,而抗真菌作用并未降低。

1.2.1 AMB脂类制剂的作用机制及特点AMB属于多烯类抗真菌药物,通过与真菌细胞膜上麦角固醇结合,形成甾醇—多烯复合物,在细胞膜上形成许多微孔,使细胞膜对单价和二价阳离子的通透性增加,导致细胞膜内外的离子梯度改变,使得细胞内钾离子和其他分子外流从而导致真菌细胞的死亡。多烯类化合物还具有引起细胞膜氧化损伤的作用,几丁质是真菌细胞膜的重要成分,保护真菌不受外环境有害物质的破坏,多烯类化合物可以抑制细胞膜上的几丁质合成酶,减少几丁质的合成,破坏真菌细胞膜的稳定性,抑制真菌的生长。由于人体细胞膜含有胆固醇,结构与真菌细胞膜的麦角固醇相似,AMB可作用于人体细胞膜上的胆固醇,这是AMB引起不良反应的重要机制。AMB含脂制剂通过对AMB进行结构改造来降低AMB的不良反应尤其是AMB的肾毒性,提高了药物作用的靶向性。L-AmB是用脂质体将AMB包裹而成的药物;ABLC在AMB的分子上接上了脂类侧链,形成了脂质体与AMB交织的带样结构;ABCD是由一些片状结构的脂质胆固醇硫酸酯与等量的AMB混合包裹而成。AMB含脂制剂具有以下特点[1-2]:①抗真菌谱与AMB相似,不良反应相似但发生率和严重程度较低;②药物易分布于网状内皮组织、肝、脾和肺组织中,肾组织浓度减少,低血钾少见,肾毒性均低于AMB普通制剂;③临床可应用较高剂量,输注速度可相对加快。AMB 3种含脂制剂的药理学特性和不良反应并非完全相同,临床上不宜简单相互换用[3]。一项研究比较了AMB、L-AmB和ABLC的疗效和安全性,结果显示接受L-AmB治疗的患者,出现肾毒副作用最少,患者总体病死率最低,接受ABLC的患者出现严重肾损害的发生率与AMB相当。目前临床上L-AmB较为常用。

1.2.2 L-AmB 的适应症及使用注意事项AMB的肾毒性是其最常见也是最为严重的不良反应,严重限制了AMB的临床广泛应用。L-AmB有助于减少AMB的不良反应,尽管临床上并未证实其疗效优于普通AMB,但理论上可以使用AMB的真菌感染患者均可使用L-AmB来进行治疗,L-AmB可应用于临床上绝大多数侵袭性真菌感染。严重地方性真菌感染(如马尔尼菲青霉病、组织胞浆菌病、球孢子菌病、副球孢子菌病、芽生菌病以及孢子丝菌病) 需使用AMB或L-AmB进行治疗。L-AmB的适应症主要包括:①深部(系统性)真菌病患者。②病情呈进行性发展或其他抗真菌药治疗(包括AMB)无效者,如败血症、心内膜炎、脑膜炎、腹腔、肺部、尿路等真菌感染患者。③因肾功能不全或药物毒性而不能耐受或不适宜使用普通AMB的患者。如患者存在低钾血症、低镁血症、肾小管酸中毒或多尿等情况则不应选择AMB,而应首选L-AmB。④特殊人群真菌感染:儿童、孕妇及艾滋病患者等,尤其适合存在多种药物间相互作用的情况下。⑤作为经验性抗真菌治疗的药物选择,如作为粒细胞减少患者不明原因发热时的经验性抗真菌治疗用药。⑥高危人群侵袭性真菌感染的预防性抗真菌治疗。⑦L-AmB还可用于利什曼原虫病的治疗。然而,L-AmB价格高,限制了其在临床的推广和应用,其临床使用价值和成本—效益值得进一步研究。与AMB类似,使用L-AmB也应注意以下事项:注意应低温冷藏(2~10℃)条件下贮存;使用过程中应注意避光;使用注射用水溶解后加入5%的葡萄糖注射液中缓慢输入(输液浓度

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助