乙双吗啉对恶性淋巴瘤有一定疗效,与放射合用对软组织肉瘤的疗效明显增强。本品对葡萄膜炎也有较好疗效。对扁平疣有一定疗效。乙双吗啉对牛皮癣疗效明显,但近年来文献报道服用本品可诱发急性白血病,因此本品是否用于牛皮癣治疗,必须慎之又慎。

基本信息中文名称:乙双吗啉

中文别名:乙亚胺吗啉碱

英文名称:bimolane

英文别名:AT-1727

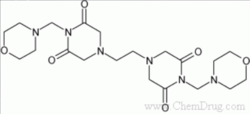

结构式:如右图1

药物说明制剂规格胶囊剂:200mg/粒

功能主治乙双吗啉亦为双内酰亚胺化合物,为乙亚胺的衍生物,实验证明它对多种移植性肿瘤有明显抗肿瘤作用。细胞动力学研究证明,乙双吗啉对S期有明显杀伤作用,延缓S-G2期,使G2期细胞堆积并降低核分裂指数,对DNA合成亦有抑制作用。实验证明本品可明显增效放疗的抗肿瘤效果及明显的抗转移作用;对阿霉素所引起的心脏毒性亦有明显对抗作用。小剂量时它只抑制体液免疫,大剂量时才抑制细胞免疫

临床用于银屑病,与乙亚胺相比本品疗效较好,且见效快,副作用较小,对某些乙亚胺治疗无效的病例也能奏效。对葡萄膜炎以及交感性眼炎的疗效也较佳,可用于皮质激素不能控制的病例,与皮质激素并用可增加疗效。对扁平疣也有一定效果2。

用法用量口服:用于银屑病,每次200mg,1日3~4次,无特殊反应者可连续服用至痊愈,痊愈后尚需巩固治疗。用于眼病,每次400mg,1日3次,7天为一疗程,停药一周后可继续眼用,痊愈后也需巩固治疗2。

不良反应乙双吗啉治疗银屑病可能诱发白血病

乙双吗啉系乙亚胺的衍生物,用于治疗银屑病。20世纪80年代以来陆续有文献报道指出使用乙双吗啉治疗银屑病可能引发白血病。国家药品不良反应监测中心收集有关乙双吗啉治疗银屑病所致可疑药品不良反应病例报告和文献报道主要累及皮肤和血液两大系统。涉及血液系统的文献报道共64例,其中白血病达57例,确诊为急性早幼粒细胞型(M3)白血病达28例。报道中疑为乙双吗啉治疗相关血液病死亡病例共23例,除1例因恶性淋巴瘤引起死亡外,均由白血病导致死亡。典型病例如下:

一男性患者,42岁,1997年6月经皮肤科诊断为银屑病,给予乙双吗啉200mg,1日3次口服,半个月后皮疹消退。此后间断服用,总剂量16g。1997年12月,出现高热、皮肤出血点、瘀斑、鼻衄。入院查体:体温38.5℃,脉搏105次/分,呼吸20次/分,血压120/75mmHg。意识清楚,贫血貌,全身皮肤散在出血点,颈部可触及数个黄豆大淋巴结。实验室检查:血红蛋白100g/L,白细胞2.2×109/L,幼稚粒细胞0.90,血小板5.1×109/L,网织红细胞0.008。骨髓象示急性早幼粒细胞白血病。住院后输注白细胞、血小板混悬液,并予小剂量阿糖胞苷、高三尖杉酯碱治疗。病情渐恶化,入院第4天出现意识不清,头颅 CT示右放射冠区出血,抢救无效死亡。

现有资料提示乙双吗啉(片剂、胶囊剂)治疗银屑病可能引起白血病,实验研究亦证明乙双吗啉有明显致突变作用。3

注意事项每日口服用量少于600mg时无明显反应,若日剂量超过1.2g,则可出现恶心、呕吐、食欲不振等胃肠反应。骨髓抑制较轻,部分患者可产生白细胞减少,偶见血小板减少,停药后可恢复4。

其它:1.孕妇、哺乳妇女禁用。2.肝、肾疾病者及溃疡病者慎用,乙双吗啉是一种免疫抑制剂,能抑制DNA的合成,很容易引发白血病,是一种极强烈的致白血病的细胞毒药物。虽然对银屑病(牛皮癣)效果极好,早在1985年就被世界卫生组织宣布为禁用药物。

急性髓性白血病的相关分析自从乙双吗琳用于治疗银屑病以后,银屑病相关ΑML的报道逐渐增多,乙双吗琳的致白血病作用已得到共识。体内体外实验均证实其有致染色体畸变作用,大宗病例报告也证实其有致白血病作用。本组病例中50.3%的患者曾有明确的乙双吗琳类药物使用史,支持乙双吗琳的致白血病作用。关于乙双吗琳致白血病的机制,体外实验已证实乙双吗琳通过抑制拓扑异构酶Ⅱ导致染色体畸变而增加白血病的风险。

存在争论的问题是银屑病本身是否增加白血病发生的危险。上海市银屑病协作组的报告提示银屑病患者的白血病发生率和正常人群相似,即银屑病本身不增加白血病的发生率。但上述报告为回顾性分析,而银屑病患者可以在罹患银屑病数10年后发生白血病,如本组患者中发生白血病的中位时间为14年,最长者竟达50年。

高源香等报道同患银屑病的姐弟两人在相同的年龄出现ΑML,其中弟弟无乙双吗琳类用药史,提示银屑病和白血病可能有遗传学上的相关性。邱镜谨等的病例研究提示银屑病本身可能导致白血病的发生,他们进-步对无白血病的银屑病患者进行研究发现银屑病患者存在染色体不稳定性,此不稳定性在银屑病患者和正常人之间具有显著差异,而与是否使用乙双吗琳无明确的相关性,进-步支持银屑病本身有致白血病作用。

本组病例中有18例无乙双吗琳用药史的银屑病患者也出现急性白血病,说明银屑病患者不使用乙双吗琳也可出现急性白血病;接着分析乙双吗琳与白血病类型之间的关系,发现两者无明显的关联性,即无论乙双吗琳使用与否,均是ΑPL发生率最高,其次为ΑML-伴t(8;21),提示可能是银屑病本身造成的其易于催患具有特殊易位的急性白血病;进-步分析乙双吗琳用药剂量和白血病类型之间的关系,发现ΑPL患者使用乙双吗琳类药物的剂量最小,此虽无统计学差异,但却也间接支持银屑病本身有致白血病的观点,因为如果银屑病患者最易催患ΑPL,那么其白血病转化所需要的剂量越小的可能性就越大。

银屑病和ΑPL和ΑML-M2b之间的机制研究提示银屑病和两者之间可能具有内在的联系。ΑPL的遗传学特征是位于巧号染色体的早幼粒白血病基因(PML)和位于17号染色体维甲酸受体α(RΑRα)基因重排形成PMURΑR。融合基因;全反式维甲酸(ΑTRΑ)治疗银屑病有效,其通过RΑRα发挥作用;PML在银屑病变中高表达;在有丝分裂中期,染色体形成玫瑰花环样(着丝粒均朝向中心,而染色体的长臂和短臂均伸向外周),15和17号染色体距离最近,上述两基因均位于长臂的中央,因此距离更加靠近,此时由于某种因素导致拓扑异构酶Ⅱ在其断裂点切断而重排,形成PML/RΑRα融合基因。ΑML-伴t(8:21)的遗传学特征为位于8q的ETO和位于21q的ΑMIL发生重排:其融合基因的形成机制与ΑPL相似。ΑMLl,又名RUNXl,在银屑病发病机制中具有重要作用;而ETO在中枢神经系统高表达,推测银屑病患者多存在精神心理障碍,有可能导致ETO的表达异常,这样一定的条件下两者有可能发生重排。

需要提出的是,本组中几乎所有患者均曾外用或内服中药,因此上述试验结果,即银屑病本身增加白血病发生的危险,是否为中药所致的混杂因素所致,尚有待于进一步的研究。

以往认为继发性ΑML预后较差。但Shcoch C等研究发现当给予同样强度的化疗后,继发ΑML本身并非不良预后因素,决定预后的主要是染色体核型。当将病人按染色体核型分为预后良好组、标危组和高危组后发现,在预后良好组,继发ΑML和原发ΑML的CR率无差异,但继发ΑML复发率高,长期生存差;在标危组和高危组,继发ΑML的CR率明显低于原发ΑML,但长期生存两者无显著差异。本组银屑病相关ΑML使用和原发ΑML相同强度的治疗,其中以ΑPL和ΑML-伴t(8;21)居多,均属于上述分类中的预后良好组,与对应的原发ΑML比较CR率无显著差异,与上述结果相符,至于长期生存率低的问题有待于进-步随访;本组9例其他ΑML属于上述分类中的标危组和高危组,与对应的原发ΑML比较CR率也无显著差异,与上述结果不符。分析上述结果出现的原因除两者病例数相差较大外。

总结,除乙双吗琳外,银屑病本身可能也增加银屑病相关ΑML的发病危险;同时有必要对银屑病的中医药治疗进行研究。银屑病相关ΑML的完全缓解率与原发ΑML无显著性差异,治疗可以采用与原发ΑML相同的治疗强度5。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助