吸入用七氟烷,适应症为吸入用七氟烷适用于成年人和儿童的全身麻醉的诱导和维持,住院患者和门诊患者均适用。

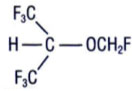

成份本品主要成份为七氟烷,其化学名称为:氟甲基2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)乙基醚。

其结构式:

分子式:C4H3F7O

分子量:200.05

性状本品为无色澄明,易挥发。

吸入用七氟烷(以下简称七氟烷)是一种卤代吸入性全身麻醉剂,不易燃,不易爆,挥发性液体,汽化后使用。

七氟烷的一些物理常数是:

分子量 200.05

760mmHg下沸点 58.6℃

20℃比重 1.520-1.525

蒸汽压mm Hg 20℃ 157

25℃ 197

36℃ 317

37℃时的分配系数:

血/气 0.63-0.69

水/气 0.36

橄榄油/气 47-54

脑/气 1.15

七氟烷在25℃时,对医用聚合物的平均成分/气分配系数:

导电橡胶 14.0

丁基橡胶 7.7

聚氯乙烯 17.4

聚乙烯 1.3

在国际电工委员会601-2-13要求中描述的七氟烷的特性是不易燃,不易爆。

七氟烷是一种不含添加剂或化学稳定剂的无色透明液体,对不锈钢、黄铜、铝、镀镍黄铜、镀铬黄铜及铜铍无腐蚀作用。无刺激性,它能与乙醇、乙醚、氯仿和苯互溶,在水中微溶。它的样品根据要求在普通房间光照条件下储存能保持稳定。

七氟烷在强酸或加热条件下没有明显可见的降解发生。当在麻醉机内接触碱性二氧化碳(CO2)吸收剂(如巴拉林和少量碱石灰),七氟烷会在一定条件下发生降解。七氟烷的降解程度较小,降解产物无法检出或在新鲜吸收剂下直接使用有无毒剂量的降解产物产生。七氟烷的降解及其降解产物的形成随吸收剂温度及七氟烷的浓度的增加,新鲜气流的降低以及CO2吸收剂的粉末化而加强(尤其在含有氢氧化钾的吸收剂中,如巴拉林)。

七氟烷碱性降解有两个途径。第一个是由于氟化氢的流失及五氟异丙烯基-氟甲基乙醚(简称PIFE,分子式为C4H2F6O,也称为化合物A)和微量五氟甲氧基-异丙基-氟甲基乙醚(简称PMFE,分子式为C5H6F6O)的形成导致。第二个降解途径主要发生在出现干粉状CO2吸收剂的情况下。详见后文。

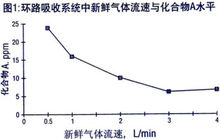

在第一种降解途径中,即去氟化途径,在麻醉回路中的降解产物是七氟烷在强碱(KOH或NaOH)条件下失去酸性质子形成的烯烃化合物A,类似于氟烷降解生成2-溴-2-氯-1,1-二氟乙烯(简称BCDFE)。实验室模拟试验表明这些降解产物的浓度与新鲜气体的流速成反比。(见图1)

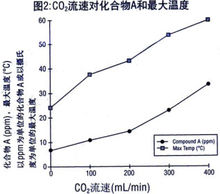

由于CO2的吸收是一个放热反应,所以温度的升高决定于CO2的吸收量,而CO2的吸收量取决于麻醉环路系统中新鲜气体的流速、病人的代谢状态以及通气情况。将CO2加入一个环路吸收系统的体外模拟实验,可以解释比较不同浓度的CO2与不同产量的化合物A及温度之间的关系。

七氟烷的第二种降解途径主要是在二氧化碳吸收剂下解离成六氟异丙醇(HFIP)和甲醛,六氟异丙醇无活性,无遗传毒性,由肝脏快速葡萄糖醛酸化并被清除。甲醛存在于正常代谢过程中,一经暴露于高度干粉化吸附剂,甲醛进一步降解为甲醇和甲酸盐。甲酸盐在高温下能促进一氧化碳的产生,高温的形成与巴拉林Baralyme相关。甲醇与化合物A反应形成五氟甲氧基-异丙基-氟甲基乙醚。该化合物进一步通过氟化氢(HF)消除形成其他化合物。

在长时间(≥2小时)使用干粉化CO2吸收剂和最高浓度七氟烷(8%)的实验性麻醉仪的呼吸回路中观察到七氟烷降解产物。在这个使用干粉化碱石灰的实验性麻醉仪器的呼吸回路中观察到的甲醛浓度与可能引起呼吸刺激的水平一致。尽管市场上已经买不到含有氢氧化钾(KOH)的CO2吸收剂,在本实验室实验中,七氟烷暴露于干粉化的含有氢氧化钾(KOH)的CO2吸收剂(巴拉林)导致降解物检测水平的大幅升高。

适应症吸入用七氟烷适用于成年人和儿童的全身麻醉的诱导和维持,住院患者和门诊患者均适用。

规格250ml

用法用量七氟烷应由受过全身麻醉训练的人员使用。应确保有效的气道通畅,人工呼吸机,给氧设备和循环复苏设备。因为麻醉深度可被迅速改变,只能使用产生可预知七氟烷浓度的气化装置。

剂量与用法

应确定麻醉时从挥发器中输送的七氟烷的浓度,应该使用专为七氟烷刻度的挥发器。全身麻醉时七氟烷的用法应根据患者的反应,做到用药个体化。

干粉化CO2吸收剂的更换

当临床医生怀疑CO2吸收剂可能干粉化时,应该更换。当CO2吸收剂变为粉末时,比如较干燥的气体长时间通过CO2吸收剂罐后,七氟烷和CO2吸收剂发生的放热反应增强。(参见注意事项)。

麻醉前的用药:在使用七氟烷前,没有特定必须使用或禁忌使用的药物,是否决定使用术前药物由麻醉师决定。

诱导:七氟烷不具有刺激性味道,不会引起呼吸系统刺激,适合用于儿童和成年人的面罩诱导麻醉。

维持:当七氟烷浓度达到0.5-3%时,无论是否同时吸入笑气,都可以达到手术水平的麻醉。七氟烷可使用任何类型的麻醉回路。

表1: 成人和儿童患者的MAC值

患者年龄(岁) 氧气中的七氟烷 65%N20/35%O2中七氟烷

0-1个月# 3.3%

1-6个月 3.0%

6个月-3岁 2.8% 2.0%@

3-12岁 2.5%

25 2.6% 1.4%

40 2.1% 1.1%

60 1.7% 0.9%

80 1.4% 0.7%

#新生儿是足月妊娠的年龄。早产儿的MAC未被测量。

@在1-3岁的患儿中使用的是60%N20/40%O2

如何供给

七氟烷,用于吸入的挥发性液体,装置见图:

铝瓶可装250ml七氟烷

安全和操作

职业安全警告

尚未见到有关七氟烷工作接触限量的规定。然而国家职业安全与健康学会已经建议使用卤代麻醉药8小时的限制剂量为2ppm(当同时使用N2O时为0.5ppm)。

不良反应不良反应事件来自美国,加拿大,欧洲开展的对照临床试验。对照药物在成人是异氟烷,安氟醚和丙泊酚,在儿童患者是氟烷。这项研究使用了多种术前药物,尝试了其他的麻醉剂以及不同长度的手术步骤。大多数不良反应是轻微而短暂的,并且可能反映了不同的手术步骤,患者的特点(包括所患疾病)和/或给予的药物。

在5182名患者参与的临床试验中,有2906名患者使用七氟烷,其中有118名成人和507名儿童患者经面罩诱导。每名患者产生的每一类不良反应被计数一次。下面的列表,对在临床试验中患者身上出现的可能与七氟烷的使用有关的不良反应,按照在各个身体系统中发生频率递减的顺序进行了排列。在注册临床试验中报告了一例恶性高热患者。

诱导期(从面罩诱导麻醉开始到手术切皮)的不良反应,发生率>1% 成人患者(N=118)

心血管方面:心动过缓5%,低血压4%,心动过速2%

神经系统:不安7%

呼吸系统:喉痉挛8%,呼吸道阻塞8%,屏息5%,咳嗽增加5%

儿童患者(N=507)

心血管方面:心动过速6%,低血压4%

神经系统:不安15%

呼吸系统:屏息5%,咳嗽增加5%,喉痉挛3%,呼吸停止2%

消化系统:分泌物增多2%

维持期和苏醒期的不良反应,发生率>1%(N=2906)

整体状况:发烧1%,颤抖6%,体温过低1%,躁动1%,头痛1%

心血管方面:低血压11%,高血压2%,心动过缓5%,心动过速2%

神经系统:嗜睡9%,不安9%,眩晕4%,分泌物增多4%

消化系统:恶心25%,呕吐18%

呼吸系统:咳嗽增加11%,屏息2%,喉痉挛2%

临床试验中的所有患者(N=2906),整个麻醉过程中的不良事件,发生率1.5mg/dl的肾损伤患者中评价七氟烷对肾功能的影响。14名患者吸入七氟烷与12名吸入异氟烷的患者进行比较。在另一项研究中,21名吸入七氟烷的患者与20名吸入思氟烷的患者进行比较。使用七氟烷的患者中有7%的患者肌酐水平升高,使用异氟烷的患者中有8%的患者肌酐水平升高,使用恩氟烷的患者中有10%的病人肌酐水平升高。因为参加试验的肾损伤患者(基础血浆肌酐>1.5mg/dL)的数量较少,在这个群体中使用七氟烷的安全性未能完全确立。因此,七氟烷用于肾损伤患者时应谨慎(参见警告)。****

药理毒理药理作用

七氟烷是用于全身麻醉诱导和维持的吸入麻醉药。

毒理研究

遗传毒性:七氟烷Ames试验、小鼠微核试验、小鼠淋巴瘤诱变试验、人淋巴细胞培养试验、哺乳动物细胞转化试验和32P DNA加合试验中均未见致突变作用,在哺乳动物细胞试验中也未引起染色体异常。

生殖毒性:大鼠和家兔试验结果显示,七氟烷在最小无毒剂量0.3MAC(最小肺泡内浓度)时对动物生育力和胚胎均无明显损害。本品在体内被迅速排出,麻醉后24小时在乳汁中的药物已无临床意义。

药代动力学吸收和分布

[u]溶解度[/u]:因为七氟烷在血中的低溶解度(37℃时的血/气分配系数为0.63~0.69),在肺泡和动脉的分压平衡之前,七氟烷在血中的溶解量最小。因此在麻醉诱导时,肺泡(呼气末)浓度(FA)与吸入浓度(F1)的比率有一个快速提高的过程。

[u]麻醉诱导[/u]:在七个健康男性志愿者的研究中,吸入70%N2O/30%O2 30分钟后,再吸入30分钟的1.0%七氟烷和0.6%异氟烷,在所有观察点,七氟烷的FA/F1比率均高于异氟烷。肺泡浓度达到吸入浓度的50%所需的时间,异氟烷为4-8min,七氟烷约为1min。

从上述研究中得出的七氟烷FA/F1数据与另一研究中测得的其他卤代醚的FA/F1数据相比较,当所有数据与异氟烷进行标准化处理后,显示出七氟烷的摄取、分布速度大于异氟烷和氟烷,小于地氟烷。结果见图3:

[u]麻醉复苏[/u]:七氟烷的低溶解度有利于经肺快速消除。该消除速率可定量表示为麻醉终止(FA)时(呼气末)的肺泡浓度与吸入麻醉终止所即刻测得的肺泡浓度(Fao)的变化率。在前面健康受试者的研究中表明,七氟烷的消除速率类似于地氟烷,但大于氟烷和异氟烷。结果见图4:

[u]与蛋白质的结合[/u]:七氟烷对血清和组织蛋白中的药物置换效应还未被研究。其他氟化挥发性麻醉剂对血清和组织蛋白中的药物置换效应已经在体外实验中被观察到,但有关这种置换的临床意义还不清楚。对于正在服用高结合率、低分布容积药物(例如苯妥因)的患者,在吸入七氟烷麻醉的临床研究中,没有发现不适效应。

[u]代谢[/u]:七氟烷通过细胞色素P450 2E1进行代谢,生成六氟异丙醇(简称HFIP)并释放无机氟化物和CO2。HFIP一旦生成,马上和葡萄糖醛酸结合,并从尿中排泄。七氟烷其他的消除途径还未被证实。体内代谢研究提示,大约有5%剂量的七氟烷可以被代谢。

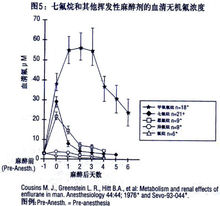

细胞色素P450 2E1是七氟烷代谢中主要的同工酶,它能被长期服用异烟肼、乙醇后诱导产生。这类似于异氟烷和恩氟烷的代谢,而区别于由多种细胞色素P450同工酶代谢的甲氧基氟醚。七氟烷的代谢不被巴比妥酸盐诱导。如图5所示,在大部分病例中,无机氟化物的浓度峰值出现在七氟烷麻醉结束的两小时内,在麻醉48小时后大多数病例(67%)返回基线。七氟烷快速且全面的经肺消除特性,减少了需代谢排除的麻醉剂数量。

[u]消除[/u]:七氟烷吸入剂量中3.5%以无机氟化物的形式出现在尿里。对氟化物的研究显示:50%的氟化物不是通过肾脏消除的(通过氟化物的骨质摄取)。

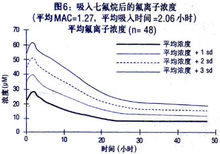

氟离子的药代动力学

氟离子的浓度通常受麻醉时间、七氟烷吸入浓度和麻醉混合气体组成的影响。单纯吸入七氟烷维持麻醉,麻醉时间从1小时到6小时,氟化物的峰浓度在12μM-90μM之间。正如图6所示,峰浓度出现在麻醉结束的两小时内,多数人群在麻醉10小时后,氟化物的浓度少于25μM(475ng/ml)。氟化物的半衰期在15-23小时之间。

已有报道,吸入氟烷后,血清中的无机氟化物浓度]50μM,这与血管加压素抗性、尿频、肾衰的发展相关联。在七氟烷的临床试验中,没有与氟离子水平提高有关的毒性的报道。

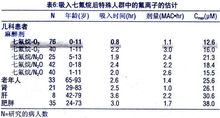

重复给药后以及特殊人群中的氟化物浓度:分别在普通外科病人和特殊病人中,已经检测出七氟烷单次、长期和重复给药后的氟化物的浓度,氟化物的药代动力学参数也已测定。

和健康人比较,氟离子的半衰期在肾功能缺损的患者中延长,但同样的现象没有出现在老年患者中。对8位肝损伤患者的研究提示,氟离子的半衰期略有延长。肾损伤患者的平均半衰期大约是33个小时(变化范围为21-61小时),而健康受试者的平均半衰期大约是21小时(变化范围为10-48小时)。老年患者(大于65岁)的平均半衰期大约是24小时(变化范围为18-72小时)。肝损伤患者的平均半衰期则为23小时(变化范围为16-47小时)。特殊群体中氟化物的平均最大浓度值(Cmax)如下所示:

药效学

七氟烷麻醉的深度随着吸入浓度的变化而迅速变化。

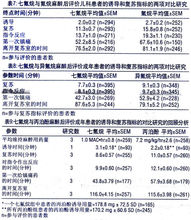

在七氟烷的临床实施中,评价了下列复苏指标:

1.用药结束到复苏事件的时间:

·拔除气管插管的时间(拔管时间)

·患者听到语言指示后睁开眼睛所需要的时间(恢复时间)

·对简单命令(例如挤压我的手)或目的性运动的反应时间(对命令做出反应时间,定位时间)

2. 认知功能和协调运动恢复的评价:

·神经运动状态试验(Digit Symbol Substitution Test[DSST],Treiger Dot Test)

·主观(视觉模拟镇痛[VAS])和客观(客观疼痛-不适度比率[OPDS])评价结果

·到麻醉后第一次给予止痛药的时间

·麻醉后患者状态的评价

3.其他的复苏时间:

·达到Aldrete评分≥8的时间

·患者达到标准可以离开复苏室所需要的时间

·到患者出院的时间

·到患者能够无眩晕感站立或坐下的时间

这些复苏指点总结如下:

对心血管的作用

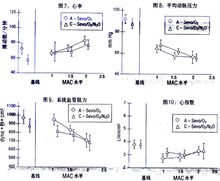

对14位健康志愿者(18-35岁)的七氟烷研究中,在控制呼吸期间,比较七氟烷-O2 (Sevo/O2)和七氟烷-N2O/O2 (Sevo/N2O/O2)麻醉7小时的血液动力学参数的变化,如图7-10所示:

七氟烷是一种剂量相关的心脏抑制剂,在2MAC以下不会引起心率加快。

一项对接受了经蝶骨垂体切除术的成年患者进行的研究中,比较七氟烷与异氟烷麻醉下,肾上腺素导致的心律失常作用。发现引起多源性室性心律失常时肾上腺素的阈剂量(即心律失常的第一个讯号出现时的剂量),不论七氟烷还是异氟烷麻醉,均为5mcg/kg。因此,肾上腺素与七氟烷的相互作用与异氟烷的相互作用大致相同。

贮藏室温15°-30℃(59°-86°F)保存。

每次使用后瓶盖都应仔细盖好。

包装铝瓶装250ml/瓶,6瓶/箱;

铝瓶装250ml/瓶,1瓶/盒。

有效期24个月。

执行标准进口药品注册标准:JX200903151

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助