在现代食品工业中,为了提高食品的商品化和保藏流通功能,在食品加工贮运中广泛采用了一些与传热相关的单元操作(如杀菌、干燥、蒸馏、熟化、冷冻、凝固、融化、烘烤、蒸煮等),使食品的热物理性质成为食品生产管理、品质控制、加工和流通等工程的重要基础。同时,食品热物性也与食品的分子结构、化合状态有很密切关系,因此,它也是研究食品微观结构的重要手段。

由于物质分子结构的变化,可以影响其热物性(热吸收性质等)的变化,热分析装置目前被广泛用来测定食品品质及其成分变化。这方面近期发展较快的是差示扫描热量测定(简称DSC)和定量差示热分析(简称DTA)。DSC及DTA方法是在加热或冷却过程中,对试样所产生的细微热量变化进行测定。DSC及DTA方法在高分子材料领域进行热韧性的研究较早。最近在食品高分子(蛋白质、油脂、糖脂等)、水及饮料的热分析方面也越来越受到重视。这方面的应用有:淀粉糊化的测定,蛋白质热变性测定,巧克力中可可脂的测定等。

食品传热特性的基本概念单位表面传热系数这是表示加热或冷却时,假定附着于固体表面的流体界膜传热性质的物理量,一般以记号h表示。h值的定义为:当流体与固体表面温度差为1时,单位时间通过固体单位表面积的热量,因此它是对流传热的参数。

q=hA△T

式中,q为面积热流量(W/m2);A为有效表面积(m2);△T为固体表面温度与流体平均温度之差。h主要由流体的黏度、密度、比热容、导热系数、流速、流体的平均温度等因素决定,它是由流体的热物性和流动物性决定的物理参数。

质量平均温度食品因为具有一定体积,加热或冷却时,不同部位会产生一定温度梯度。为了用一个数值代表加热过程中食品物体温度的变化,采用质量平均温度比较方便。在许多研究中都涉及食品温度的变化,然而一些研究报告却没有明确定义温度的测量方法,使得数据失去客观意义。还有一些研究取中心点温度,代表该物体温度。这对那些中心不可食的果蔬(果核、空心等)也不大合适。对于包括农产品在内的形状复杂的食品,进行热物性研究时,有必要求出内部位置和温度的关系,明确定义它的代表温度点。

比热容早在1892年Siebel就开始了食品比热容的研究。当时他提出肉、蛋、果蔬类的比热容可以用构成食品的水和固形物比热容之和表示。这里显然忽略了结合水的影响。但对含水比较高的食品这一方法基本是对的。关于食品比热容的公式如下:

食品在冰点以上时c=0.008M+0.2;食品在冰点以下时c=0.003M+0.2;

式中,c为比热容(J·kg-1·K-1);M为含水率(%)。因为冰的比热容约为水的1/2,所以冰点以下食品的比热容相应变小。例如,小麦、苹果的水分分别为4%、84%时,根据上式求得的比热容为:

小麦:C=0.008×4+0.2=0.232

苹果:c=0.008×84+0.2=0.888

然而,用混合法求得小麦、苹果的比热容分别为0.32、0.92。可见对水分低的食品Siebel公式误差较大。对于不同品种食品,可以通过实验修正固形部分比热容。上式对果蔬或其干燥制品适用。因为作为固形成分的糖质和蛋白质比热容都在837J·kg·K。左右。对于含脂质多的食品有以下经验公式:

c=4187M+2093Xr+1382Xs,M+Xr+Xs=1.0

式中,Xr、Xs以为脂质和其他固形成分的含量比。

食品的有效导热系数对非均质分散系统的热传导,如果以分散相的大小尺寸为尺度来判断其传热机理,是非常困难的。对非均质分散状态可以客观地看成均质物质,使用均质系统的传热公式。如傅立叶公式。非均质的食品也可以客观上认为傅立叶传热公式是适合的。这时体现非均质系统的特征可以靠物性值反映。有效导热系数就是在宏观上把非均质物质看成均质物质而引入的概念。不能作为均质物质时,就必须使用不含有效导热系数概念的传热模型。

各种食品有效导热系数的推算方法1、水溶液

水溶液可以按均质系统处理。函数的形式可以认为水与溶质具有对称性。糖液、果汁都可按Riebel经验式计算。

λm=(0.565+0.18 x 10-2θ-0.581×105θ2)(1-0.54 )

)

式中,λm为溶液的导热系数;为固形成分的质量百分率;θ为温度。上式的温度适于0—80℃。

式中,λm为溶液的导热系数;为固形成分的质量百分率;θ为温度。上式的温度适于0—80℃。

对于电解质溶液,考虑到离子的影响,对含有极性较强的成分(如乙醇)的有机溶液,常用的有效导热系数式为Filippov公式。

λm=λ1 +λ2

+λ2 -0.72

-0.72

| λ1-λ2|

| λ1-λ2|

2、凝胶状食品

如豆腐、蛋白凝胶、糖质凝胶、肉糜,对这样食品的有效导热系数,可用串列模型公式和固有导热系数值来进行推算。对表中没有列出的蛋白质,如果从氨基酸组成可以计算平均疏水度,那么可用来推算其固有导热系数。

水(或冰)每升高(或降低)10℃导热系数大约增加0.32%。但蛋白质、糖质的固有导热系数受温度影响的程度较小。肉类传热方向如果与肌纤维方向一致,那么有效导热系数比以上方法算出值大30%左右1。

食品的传热特性的主要参数比热容比热容是使食品材料温度升高1K所需的热量。传统的方法是在恒温槽中直接测量,近年来发展用差式扫描量热术(DSC)来测量材料的比热容。此法用的样品少(5~15mg);而且因为能测很大的温度范围,特别适合测食品材料的比热容和温度关系。

热导率测量食品材料的热导率要比测量比热容困难得多,因为热导率不仅和食品材料的组分、颗粒大小等因素有关,还与材料的均匀性有关。一般用于测量工程材料的热导率的标准方法,如平板法、同心圆法等稳态方法已不能很好地用于食品材料。因为这些方法需要很长平衡时间,而在此期间,食品材料会产生水分的迁移而影响热导率。

热扩散系数一般来说热扩散系数α是根据比热容cp、热导率λ和密度ρ的数据计算而来,即α=λ/(ρcp)。但也可通过实验测量,它主要是用一个瞬间加热的类似于测量热导率的探头和热电耦;再与它有一定距离处加上另一个热电耦以测定样品温度的变化曲线。

比热容测定方法比热容的测量比较常用的是用热量计进行定压的热混合法和护热板法。

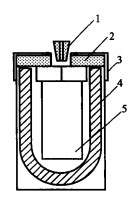

混合法其原理是把已知质量和温度的样品,投入盛有已知比热容、温度和质量的液体量热计中。在绝热状态下,测定混合物料的平衡温度。由以上已知量计算试样的比热容。一种真空套式热量计如图1(1-塞,2-隔热材料,3-盖,4-真空夹套,5-试样容器)所示。使用混合法时,误差主要来自热量计的热损失和搅拌热的渗入。只要测定时注意减少这方面因素的影响,误差是比较微小的。

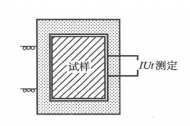

护热板法测定原理如图2所示。测定时将试样放人电热护板框中,同时给护热板框和试样加热,使试样料处在无热损失的理想状态。即护热板和试样温度始终保持一致。设在t时间内,供给样品的能量为Q,试样温度升高为T,则:

Q=0.24IUt=cm△t,c=0.24IUt/m△t

式中,I为电流;U为电压;t为时间;m为试样质量;△t为温度变化。

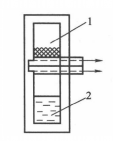

测定比热容的常规方法还有一些,如比较热量计、绝热箱式热量计等。应该指出的是,对比热容的测定,不一定要使用专用的热量计,根据需要完全可以从上述原理出发,设计简单实用的热量计。例如,Parker等人为测定樱桃果肉、种子的比热容,利用两个保温容器作成如图3(1-樱桃果肉,2-水)所示的混合法测比热容的热量计2。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助