反应堆次临界度是标识核材料系统动力学行为的重要物理特征量,对于反应堆核安全分析、核材料加工存储以及加速器驱动次临界系统研究等多方面的应用都有重要意义。通常,用keff 或α 本征值来描述核反应堆系统的次临界度。在实际应用中,一个重要的问题是如何确定反应堆的次临界度。从实验上可通过几种不同的方法来实现,例如,测量由稳态源放出的中子的增殖或用Rossi-α法、棒振荡法等。还有一更为简便的方法是通过测定反应堆对短中子脉冲的响应确定系统的次临界度,即对反应堆注入一短脉冲中子源,通过测量反应堆泄漏中子或γ的衰减规律获得次临界度。

概念反应堆次临界度究竟有多大是加速器驱动次临界系统 ADS( Accelerator Driven Sub-critical Sy stem)要实现工程应用必须解决的问题,是设计、安全审评和运行过程中必须回答的一个重大问题 。一方面,次临界度代表了反应堆的安全裕量,对次临界度的监测将是今后 ADS 系统核安全监测的重要组成部分;另一方面,从系统运行的角度考虑,ADS 是一个能量放大器,其能量放大倍数直接由堆的次临界度决定。为维持整个系统的安全、稳定运行,也必须要有手段能对ADS 反应堆的次临界度加以连续的在线监测。

加速器驱动次临界反应堆次临界度测量传统的反应性测量方法无法适用于ADS,其原因在于这些方法都是基于点堆模型建立的,而对 ADS 这样大型的、深度次临界的系统,严格讲点堆模型的假设已不成立。ADS 次临界度的在线监测仍然是国际上未解决的难题。文献1从堆物理的基础理论出发,提出了通过测量有源条件下次临界堆内中子注量率的静态空间分布来确定反应堆次临界度的新思想。该思想的核心是:先通过正演的理论计算制作出反应堆内中子注量率空间分布形状特征和反应堆次临界度之间的“刻度曲线”,然后再由实际测得的堆芯中子注量率空间分布特征信息,根据“刻度曲线”反演得到堆的次临界度。文献中,以堆芯内两点中子注量率的比值(实际应用时,即两个堆内中子探测器的信号比)作为表征中子注量率空间分布形状的特征参数,建立起了该比值与反应堆次临界度之间的“刻度曲线”,并以我国“启明星1 号”ADS 实验装置为研究对象,初步验证了该次临界度监测方法的可行性。

为了进一步验证该次临界度监测方法的可行性,研究以 IAEA ADS 基准 题和日本京都大学 KUCA 实验装置为对象,首先验证了该方法对这两个算例正常运行工况的适用性,然后针对实际运行过程中可能引入的两类反应性扰动,提出了相应的处理方法,并通过有关数值实验,说明由文献1提出的反应堆次临界度监测思想即使在有扰动的情况下,仍然适用,从而进一步说明了该方法未来工程应用的潜力。

题和日本京都大学 KUCA 实验装置为对象,首先验证了该方法对这两个算例正常运行工况的适用性,然后针对实际运行过程中可能引入的两类反应性扰动,提出了相应的处理方法,并通过有关数值实验,说明由文献1提出的反应堆次临界度监测思想即使在有扰动的情况下,仍然适用,从而进一步说明了该方法未来工程应用的潜力。

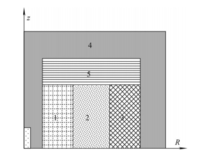

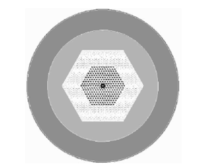

IAEA ADS 基准题和 KUCA 实验装置简介IAEA ADS 基准题是国际原子能机构于 1997 年发布的,它是一 个以233U-232Th 为燃料的圆柱体结构次临界系统,各向同性的外中子源位于系统中心区域的小圆柱体内,其1/4堆芯布置如图1所示。其中,1 区和2 区为富集度不同的233U-232Th燃料,3 区为232Th 增殖材料,4区和5区分别为铅屏蔽层和不锈钢反射层。各区材料及外中子源能谱结构等详细描述可见文献2。

个以233U-232Th 为燃料的圆柱体结构次临界系统,各向同性的外中子源位于系统中心区域的小圆柱体内,其1/4堆芯布置如图1所示。其中,1 区和2 区为富集度不同的233U-232Th燃料,3 区为232Th 增殖材料,4区和5区分别为铅屏蔽层和不锈钢反射层。各区材料及外中子源能谱结构等详细描述可见文献2。

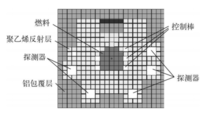

KUCA 是日本京都大学反应堆研究中心的实验装置,其二维几何布置如图 2 所示。它以金属铀作为燃料、以聚乙烯作为慢化剂和反射层材料,以铝作为屏蔽层材料。14 MeV 的聚变中子源作为外源,通过聚乙烯反射层后注入到次临界系统中。该实验装置还包含 6 个控制棒组件。

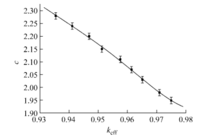

针对 KUCA 实验装置的数值验证针对 KUCA 实验装置,首先采用与前节IAEA ADS 基准题刻度曲线同样 的制作方法,通过数值模拟获得了堆芯中子注量率空间分布特征参数c 与堆芯反应性之间的关系(见图3),可看出,针对 K UCA 这样的实验装置,制作反应性“刻度曲线”所必需的一一对应关系同样存在,次临界度监测思想依然适用。

的制作方法,通过数值模拟获得了堆芯中子注量率空间分布特征参数c 与堆芯反应性之间的关系(见图3),可看出,针对 K UCA 这样的实验装置,制作反应性“刻度曲线”所必需的一一对应关系同样存在,次临界度监测思想依然适用。

以上刻度曲线是在无棒情况下制作的,但将来的 ADS 装置也有可能会引入控制棒,而预先制作的无棒状态下的刻度曲线显然不能用于插棒状态的反应性监测。但稍加分析可以发现,控制棒插入所引起的中子注量率空间分布变化是由两种效应叠加而成的:一种为全局效应,是由于控制棒插入后次临界度的变化引起的,这种效应是应当捕捉的有效信息;第二种为局部效应,是控制棒插入所引起的中子注量率空间分布的局部畸变。对所研究的次临界度监测方法,这种效应会引起“虚假”的反应性改变。为此,专门引入一个因子f 来修正插棒状态下的特征参数,从而使无棒状态下制作的“刻度曲线”仍然可用于插棒状态的反应性监测。

研究结论分别以IAEA ADS 基准题和日本京都大学的 KUCA 实验装置为对象,进一步验证了作者提出的一种监测ADS 次临界度新方法的可行性 。还从 ADS 实际运行角度出发,探讨了在堆芯状态发生扰动的情况下,该次临界度监测方法的适用性。研究结果表明:对于局部区域功率变化引起的小扰动,通过优化表征中子注量率空间分布的特征参数,该反应性监测方法仍然具有很高的精度;而对于控制棒插入引起的大扰动,通过引入修正因子的方法,也仍然能准确测量次临界度,因此该方法具有较好的未来工程实际应用的潜力。3

由中子注量率空间分布确定反应堆次临界度为了评估在临界堆中行之有效的反应性测量方法,如源倍增法等在今后 ADS 中应用的可行性,欧洲和美国已联合在 MUSE 计划和 TRADE 计划中开展了一系列零功率的实验研究,虽然初步显示脉冲源法和跳源法某种程度的组合是测量 ADS 反应堆“冷态”情况下反应性的较好方法,但仍需开展进一步的研究,且 MUSE 和 TRADE 实验都未能回答究竟哪种方法适合于今后功率运行的 ADS反应堆次临界度的在线监测。中国原子能科学研究院在 “973”计划的支持下,也围绕次临界反应堆反应性测量方法开展了一系列的实验研究。在启明星1 号装置上开展的有关动态实验反映出了瞬发中子衰减常数α随探测器位置变化较大、装置的次临界度无法准确确定等有待进一步研究的问题。这些都表明,在 ADS 次临界堆次临界度测定方法方面,尤其是次临界度的在线监测方法上,迫切需要

开展针对性的研究工作。

理论模型对于一个确定的次临界堆,无源情况下的价值函数是固定的,在引入外 中子源后,该反应堆内中子注量率的分布也将被确定,因此,外源驱动的次临界反应堆内的中子注量率分布和系统的有效增殖系数之间存在一一对应的关系。基于这样的物理规律,本研究提出了通过测量有源条件下次临界堆内的静态注量率分布来确定反应堆次临界度的新思想。该思想的要旨是:先通过正演的理论计算制作出反应堆内中子注量率空间分布形状和反应堆次临界度之间的“刻度曲线”,然后再由实际测得的堆芯中子注量率空间分布信息,根据“刻度曲线”得到堆的次临界度。

中子源后,该反应堆内中子注量率的分布也将被确定,因此,外源驱动的次临界反应堆内的中子注量率分布和系统的有效增殖系数之间存在一一对应的关系。基于这样的物理规律,本研究提出了通过测量有源条件下次临界堆内的静态注量率分布来确定反应堆次临界度的新思想。该思想的要旨是:先通过正演的理论计算制作出反应堆内中子注量率空间分布形状和反应堆次临界度之间的“刻度曲线”,然后再由实际测得的堆芯中子注量率空间分布信息,根据“刻度曲线”得到堆的次临界度。

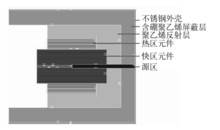

初步可行性检验为了使新方法的初步可行性检验工作更接近实际,选择了我 国 ADS“973” 项目建设成果之一的启明星 1 号次临界实验装置为参考,来说明方法的可行性。启明星 1 号实验装置是我国“973”项目为验证 ADS 系统而设计的次临界实验装置,除宏观检验相关核数据和校核中子学计算软件系统外,建造该实验装置的另外一个重要目的就是要研究次临界堆的动力学行为及次临界度的实验测量和监测方法。图4和图5给出了该装置的剖面图。

国 ADS“973” 项目建设成果之一的启明星 1 号次临界实验装置为参考,来说明方法的可行性。启明星 1 号实验装置是我国“973”项目为验证 ADS 系统而设计的次临界实验装置,除宏观检验相关核数据和校核中子学计算软件系统外,建造该实验装置的另外一个重要目的就是要研究次临界堆的动力学行为及次临界度的实验测量和监测方法。图4和图5给出了该装置的剖面图。

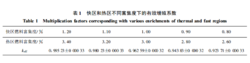

利用 MCNP 程序模拟了启明星 1 号装置快区满装载(金属铀元件),热区装载1890根UO2燃料元件的堆芯装载方案。在模拟过程中,装置的次临界度是通过改变快区和热区燃料的富集度加以调节的。以下表 1 给出了五种不同 情况下,临界计算所得的系统本征值的结果。

情况下,临界计算所得的系统本征值的结果。

研究结论(1)与普通基于点堆模型的反应性测量方法都不同,本方法不受次临界情况下必然会引入的注量率谐波的影响,不会出现传统方法测量结果会随探测器位置变化而变化的情况;

(2)由于本方法只需测量获得反应堆内注量率空间分布形状的信息,而并不需要注量率具体的数值大小,因此可避免基于幅度测量的方法在应用于 ADS 时其结果易受散裂源强变化而变化的难题 ;

(3)常规的反应性测量方法一般都需要对反应堆的动态参数加以测量,如瞬发中子衰减常数α、反应堆周期等,这通常需要对反应堆引入扰动才能测量,而本研究所建议的方法不需要额外引入扰动,因此就不会对反应堆的运行带来影响,且中子注量率的测量是静态参数的测量,既简便,也容易获得高的测量精度。

综上所述,从原理上说是较适用于今后 ADS 反应堆次临界度在线监测的方法。当然,要把该方法真正发展成实用的方法,尚有大量的研究工作要做,例如注量率空间分布形状特征参数的优化选取、“刻度曲线” 的制作方法、方法的不确定性和敏感性分析、堆内探测器的优化布置以及核燃料燃耗和实际运行过程中各类反馈效应的考虑等,这些问题都将在本研究下一阶段的工作中努力予以解答。

本方法虽然是以ADS 的应用为背景提出的,但是其应用却不仅仅局限于ADS,而是较为普适的。从理论上

讲,只要辅以适当的堆内中子探测器,该方法可以应用于动力堆启动过程的反应性监测,乏燃料池的临界监督等。4

本词条内容贡献者为:

王沛 - 副教授、副研究员 - 中国科学院工程热物理研究所

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助