谷雨是二十四节气的第六个节气,也是春季最后一个节气,每年4月19日~21日时太阳到达黄经30°时为谷雨,源自古人“雨生百谷”之说。同时也是播种移苗、埯瓜点豆的最佳时节。''清明断雪, 谷雨断霜", 谷雨节气的到来意味着寒潮天气基本结束, 气温回升加快, 大大有利于谷类农作物的生长。1

天气特点中国古代将谷雨分为三候:“第一候萍始生;第二候鸣鸠拂其羽;第三候为戴胜降于桑。”是说谷雨后降雨量增多,浮萍开始生长,接着布谷鸟便开始提醒人们播种了,然后是桑树上开始见到戴胜鸟。3

谷雨节气后降雨增多,雨生百谷。雨量充足而及时,谷类作物茁壮成长。谷雨时节的南方地区,“杨花落尽子规啼”,柳絮飞落,杜鹃夜啼,牡丹吐蕊,樱桃红熟,自然景物告示人们:时至暮春了。这时,南方的气温升高较快,一般4月下旬平均气温,除了华南北部和西部部分地区外,已达20℃至22℃,比中旬增高2℃以上。华南东部常会有一、二天出现30℃以上的高温,使人开始有炎热之感。低海拔河谷地带业以进入夏季。华南春季气温较高的气候特点,有利于在大春作物栽培措施上抓早。适宜红苕栽插的温度为18℃至22℃,这时已能满足。华南老旱区的经验证明,红苕在谷雨后早栽,能够在伏旱前使藤叶封厢,增强抗旱能力, 获得高产稳产。3

名称来源从传世古籍记载方面看,春秋时期, 《尚书 ·尧典》始见两分两至 [日中 (春分)、日永 (夏至)、宵中 (秋分)、日短 (冬至)];到战国时,随着天文知识的进一步发展,《吕氏春秋· 十二纪》将 “节气”拓宽为二十二个 (小满、大雪未出现);经过秦及西汉前期的日益完善,《淮南子·天文训》中 “二十四节气”的名称和顺序大致定型,《太初历》则第一次通过王朝历法的形式推行 “二十四”节气,后世沿用至今。4

“谷雨”处于春季六个节气中的季春位置, 其名称经历过时间的演变,李零 (1998)认为 《管子》春季 “八举时节”中的三卯对应着 “谷雨”节气;自乐(1989)将 《吕氏春秋·十二纪》中 “萌者尽达”表述为 “清明”, “时雨将 降”表述为 “谷雨”; 至迟在《淮南子·天文训》中已有明确的 “谷雨”称谓 。4

除二分二至、四立等八节以外,其余节气均以物候命名,谷雨,顾名思义即表示这时雨水充沛,新谷物栽种得以滋润。《群芳谱》: ‘谷雨, 谷得雨而生也’,俗语也云:雨生百谷。而《月 令七十二候集解》则更为精要: ‘雨其谷于水’。 这里 “雨”作去声解读,可理解为古汉语中的兼类词,作名词解意为这一时期的降水,作动词解则侧重于描述降雨这一动态事件。 古代历法将一年中太阳的运行轨迹分为十二份,每月起点为节,月中后为中,后世二气统称 为 “节气”,无中气的月份称为闰月。“谷雨”则为阴历三月中气,古人又将 “二十四节气”与太阳轨迹在黄道上的度量坐标相结合,当天晷移到 30°时即为 “谷雨”,如下图所示:4

图中除了具体节气对应的确切黄经度外,也可以发现24个黄经刻度既是相应节气的始点, 又是前一节气的终点。 此外,古代的天文学家还将北斗七星与十二星次、十二地支、二十四节气、二十八星宿一一对应,其中谷雨对应的是:地支为辰,星次处于大梁,星宿则从昴八度开始计算,大约在毕十一度时结束。如下图所示:4

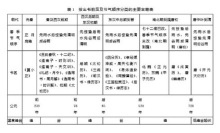

与用现在观测的天体运行规律逆推古代的天文实际状况对比,其结果完全相吻合。 值得注意的是,古人会因气候变化采取改变节气顺序的措施来指导农时,王鹏飞(1980)用可信的历史资料证明了在先秦到清代阶段, “谷雨”与 “清明”的顺序被来回置换过5次,如表 1所示: 由表1可知,从公元前239年-公元728年 的这968年间,当温度处于由波谷上升到波峰的过程中,惊蛰被排至雨水前,而谷雨则会置于清明前;当温度处于由波峰下降至波谷的过程时,惊蛰处于雨水后,而谷雨排到清明后。4

谷雨的具体日期可用下面公式计算:[Y*D+C]-L。3

公式解读:Y=年数后2位, D=0.2422, L=闰年数,21世纪C=20.1, 20世纪=20.888。举例说明:2088年谷雨日期=[88×0.2422+20.1]-[88/4]=41-22=19,即 4月19日是谷雨日。3

谷雨节气的习俗禁杀五毒谷雨以后气温升高,病虫害进入高繁衍期,为了减轻病虫害对作物及人的伤害,农家一边进田灭虫,一边张贴谷雨贴,进行驱凶纳吉的祈祷。5

谷雨祭海谷雨时节正是春海水暖之时,百鱼行至浅海地带,是下海捕鱼的好日子。俗话说" 骑着谷雨上网场"。为了能够出海平安、满载而归,谷雨这天渔民要举行海祭,祈祷海神保佑。5

走谷雨古时有“走谷雨”的风俗,谷雨这天青年妇女走村串亲,或者到野外走走,寓意与自然相融合,强身健体。5

喝谷雨茶传说谷雨这天的茶喝了会清火、辟邪、明目等,所以南方有谷雨摘茶习俗。5

食香椿北方则有谷雨食香椿的习俗。5

祭祀文祖仓颉“谷雨祭仓颉”,是自汉代以来流传千年的民间传统。5

洗澡消灾避祸西北地区旧时,人们将谷雨的河水称为" 桃花水",传说以它洗浴,可消灾避祸。5

谷雨诗词清·乾隆 《 采茶歌》

前日采茶我不喜,率缘供览官经理;今日采茶我爱观,吴民生计勤自然。

云栖取近跋山路,都非吏备清跸处,无事回避出采茶,相将男妇实劳劬。

嫩荚新芽细拨挑,趁忙谷雨临明朝;雨前价贵雨后贱,民艰触目陈鸣镳。

由来贵诚不贵伪,嗟哉老幼赴时意;敝衣粝食曾不敷,龙团凤饼真无味。3

清·郑板桥 《 七言诗》

不风不雨正晴和,翠竹亭亭好节柯。 最爱晚凉佳客至,一壶新茗泡松萝。

几枝新叶萧萧竹,数笔横皴淡淡山。 正好清明连谷雨,一杯香茗坐其间。3

明·唐寅 《 牡丹图》

谷雨花枝号鼠姑,戏拈彤管画成图。 平康脂粉知多少,可有相同颜色无。3

唐·曹邺 《 老圃堂 ( 一作薛能诗)》

邵平瓜地接吾庐,谷雨干时手自锄。 昨日春风欺不在,就床吹落读残书。3

唐·许浑 《 送前缑氏韦明府南游》

酒阑横剑歌,日暮望关河。 道直去官早,家贫为客多。

山昏函谷雨,木落洞庭波。 莫尽远游兴,故园荒薜萝。3

唐·王贞白 《 白牡丹》

谷雨洗纤素,裁为白牡丹。 异香开玉合,轻粉泥银盘。

晓贮露华湿,宵倾月魄寒。 家人淡妆罢,无语倚朱栏。3

唐·孟浩然《 春中途中寄南巴崔使君》

旅人游汲汲,春气又融融。 农事蛙声里,归程草色中。

独惭出谷雨,未变暖天风。 子玉和予去,应怜恨不穷。3

谷雨谚语谷雨时节种谷天,南坡北洼忙种棉;

水稻插秧好火候,种瓜点豆种地蛋;

玉米花生早种上,地瓜栽秧适提前;

闲地芝麻和黍稷,深栽茄子浅栽烟;

田菁苜蓿沙打旺,绿肥作物种田间;

棉花出苗快查补,地头地边无空闲;

小麦要浇孕穗水,查治火龙和黄疸;

树木栽上细管理,否则成活难保险;

林木果园早喷药,花儿过密酌情剪;

马牛猪羊饲喂好,家禽孵化科学管;

苇藕蒲草继续栽,亲鱼育肥多产卵;

赶潮流来堵鱼头,家吉 ( 鱼)黄花捕莫慢。3

谷雨典籍《通纬·孝经援神契》:“清明后十五日,斗指辰,为谷雨,三月中,言雨生百谷清净明洁也。”3

《群芳谱》:“谷雨,谷得雨而生也。”谷雨前后,天气较暖,降雨量增加,有利于春作物播种生长。3

《月令七十二候集解》:“三月中,自雨水后,土膏脉动,今又雨其谷于水也。雨读作去声,如雨我公田之雨。盖谷以此时播种,自上而下也。”3

神话传说谷雨二字做节气名还得从仓颉造字说起。 开天辟地以后,人类经过了几十万年没有文字的日子。到黄帝时代,朝中出了个能人仓颉。他立志要使人间摆脱没有汉字的苦难,辞官外出,遍访九州,回到家乡杨武村,独自 一个住在沟里没人处造字。造了三年,造出一斗油菜籽那么多的字。玉帝听到这件事,大受感动,决定重奖仓颉。 奖啥呢?奖了个金人。那一天晚上,仓颉正在甜睡,忽听有人喊他;“ 仓颉,快 来领奖。 ”仓颉迷迷糊糊地睁开眼睛,却见满屋子明光耀眼。 他不知这是啥缘故,急忙坐起来四下里看。这一看不要紧,却看见地上立着个金人。 他心里嘀咕了:这是咋搞的, 哪儿来的这金人? 莫非是在做梦? 正想着,东邻西舍的公鸡 呜呜啼叫,不一会天亮了,金人仍稳稳当当地立在地上。他想起梦中听见的喊声,明白了这金人是天上神仙给自己的奖品。又一想,自己只做了应该做的事,不配受这样的奖励。于是,他朝空三拜,算是对神灵的感谢。 第二天,他叫来全村的小伙子,连抬带推地把金人送到黄帝宫中。黄帝问起金人来历,他只说偶然捡的,并说这是天下之物。理应为 天下人共用,自己偶然捡的,不敢占为私有,特来晋献。 黄帝深知他的人格高尚,笑着收受了。可是,过了四五天,正当黄帝和群臣观赏金人时,突然飞来一道霞光,金人不见 了。黄帝心里非常难受,却弄不清金人哪儿去了,便派人去给仓颉报讯。却说仓颉正在酣睡,梦中又听到有人大喊:“ 仓颉,玉帝给你奖的金人你不要,你想要啥?”仓颉在梦中说:“ 我想要五谷丰登,让天下的老百姓都有饭吃。 ”那人又说:“ 好,我去报告玉帝让他把金人收回去,给你送些谷子。 ”听到这儿,仓颉醒来了,一看窗外,只见满天繁星,知道是在做梦,也就没有多想,又呼呼地入睡了。第二天,天气晴朗,万里无云。 仓颉正要出门,却见满天里向下落谷粒。那谷粒下得比雨点还密,足足下了半个时辰, 地上积了一尺多厚方才停住。 仓颉既奇怪又高兴,急忙跑出门去,只见那谷粒铺遍了整个村子,铺满了山川平地。乡亲们也十分惊异,个个人都向家里揽谷子。 这时,仓颉忽然想起梦中的情景,知道是玉帝对自己的奖励,便急忙去报告给黄帝。他走到半路,碰见了黄帝派来的人,相互说清情况,又一块去见黄帝。 黄帝听了仓颉的一番汇报, 也深感仓颉的功劳是应该大力表彰的。于是,他把下谷子雨这 一天作为一个节日,叫做谷雨节,命令天下的人每年到了这一天都要欢歌狂舞,感谢上天。从此,谷雨节便一直延续下来了。 白水人民都把这一天作为祭祀仓颉的节日。3

本词条内容贡献者为:

卢小慧 - 副教授 - 河海大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助