20世纪60年代之后,产生了两个对现代飞机发展具有标志性、划时代意义的飞行控制概念——主动控制和电传操纵,改变了传统飞机的设计理念,大幅提升了飞机的飞行品质,成为第三代军机和先进民机的典型标志,比如F-16、F-18、Su-27、J-10、A-320、B-777。

常规的飞机设计可以用下述方式描述:根据任务要求,考虑气动力、结构强度和发动机三大因素,并在它们之间进行折衷以满足任务要求,这样为获得某一方面的性能就必须在其他方面做出让步或牺牲,例如为实现更好的气动稳定性就必须在尾翼的重量和阻力方面付出代价。折衷之后就确定了飞机的构形,再经过风洞吹风后,对飞机的各分系统(其中包括飞行控制系统)提出设计要求。这里飞行控制系统和其他分系统一样,处于被动地位,其基本功能是辅助驾驶员进行姿态航迹控制。到了20世纪60年代,随着飞机性能需求的不断提高,在传统飞机设计过程中产生了诸多难以克服的矛盾。为此,诞生了一种新的飞机设计思想——主动控制技术(Active Control Technology,ACT),即在飞机设计的最初阶段,就把飞行控制系统提高到和上述三大因素同等重要的地位,成为选型必须考虑的四大因素之一,充分考虑飞行控制对提高飞机性能的作用和潜力,以放宽对气动结构和发动机等方面的限制,而依靠控制系统主动地提供补偿,从而形成飞控、气动、结构和推进四者之间的综合协调。

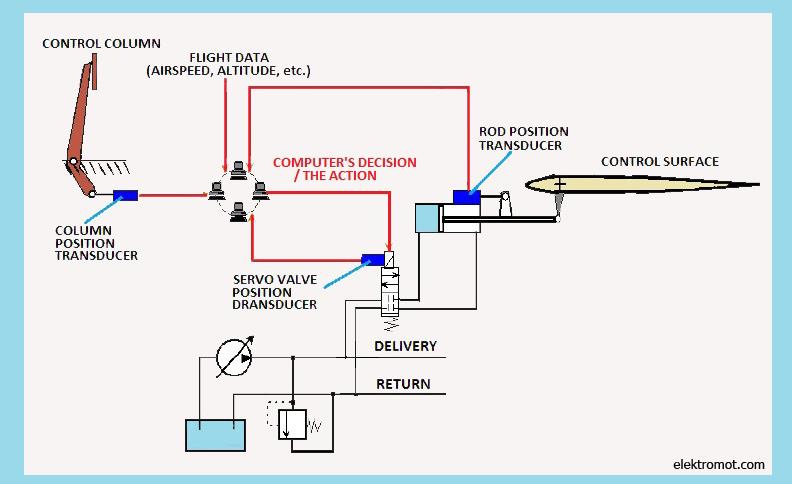

图源elektromot

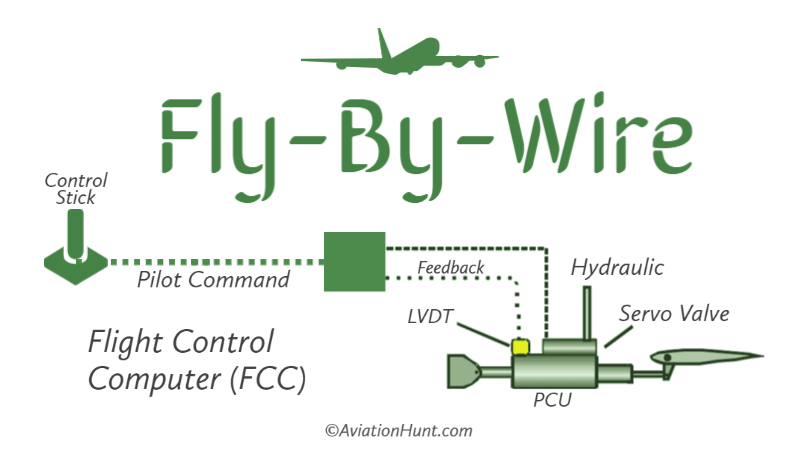

到了20世纪60年代,随着飞机性能需求的不断提高,机械操纵系统的缺陷也逐渐显现出来,比如:体积、重量很大,结构复杂;舵面的气动力沿着连杆传到驾驶杆,会使驾驶杆易产生非周期振荡;由于控制增稳系统权限有限,无法解决现代高性能飞机操纵与稳定中的许多问题。这些缺陷制约着飞控系统的进一步发展,其根本原因还是在于机械杆系的存在。得益于电子计算机的飞速发展、现代控制理论和余度技术的日趋成熟,20世纪70年代初,在控制增稳系统的基础上,产生了一种全新的电子飞控系统——电传操纵系统( Fly-By-Wire System,FBWS)。它去掉了驾驶杆到舵机之间的机械传动机构,飞行员操纵指令完全以电信号的形式直接传输到舵机伺服控制回路,不仅较好地克服了机械操纵系统的固有缺陷,还方便地实现了主动控制功能,这是飞控系统发展的第三次变革。

图源aviationhunt

采用电传操纵系统的飞机可采用小侧杆来操纵,而传统的飞机机械操纵系统一般都采用中央驾驶杆,与之相比这样既可减轻飞行员的工作负担,又可使飞行员观察仪表的视线不再受中央驾驶杆的影响,同时也消除了重力加速度对飞行员和驾驶杆输入量的影响。

电传操纵系统也存在一些缺点,比如单通道电传操纵系统的可靠性不够高,因为电传操纵系统的可靠性跟电子元件的质量有关。为了提高其可靠性,现代军用和民用飞机均采用三余度或四余度电传操纵系统。另外电传操控系统成本较高。如果就单通道电传操纵系统而言,电传操纵系统的成本低于机械操纵系统。但电传操纵系统必须采用余度系统才能可靠工作, 所以电传操纵系统的总体成本还是比较高的。另外电传操纵系统容易受雷击和电磁脉冲干扰影响。飞机飞行中难免会遇到雷暴等恶劣天气。为了保证飞行安全,电传操纵系统需要解决雷击和电磁脉冲干扰的危害。此外,由于现代飞机越来越多地采用复合材料,这样系统中的电子元件失去金属蒙皮屏蔽的保护,故抗电磁干扰和抗核辐射的问题更为突出。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大飞机系统工程科普园地

大飞机系统工程科普园地