2019年1月1日,美国国家航空航天局(NASA)的“新视野”号(New Horizon)探测器飞掠“雪人”形状的柯伊伯带小天体“天空”(Arrokoth),这颗远在65亿公里外的天体是人类探测器迄今拜访过的最遥远天体,曾有个绰号叫“天涯海角”。“新视野”号传回的数据不仅向我们展现了一个从未见过的奇异世界,也有望向我们揭示更多与太阳系起源和演化有关的谜题。

2019年11月13日,NASA宣布2014 MU69的官方名字为“Arrokoth”——阿罗科斯。“新视野”号飞掠探测阿罗科斯入选SCIENCE杂志2019年度十大科学突破。

下面就随小紫(以下简称“紫”)去拜访中国科学院行星科学重点实验室主任、紫金山天文台行星科学与深空探测实验室季江徽研究员(以下简称“季”)了解一些详情。

紫:“新视野”号的使命是什么?

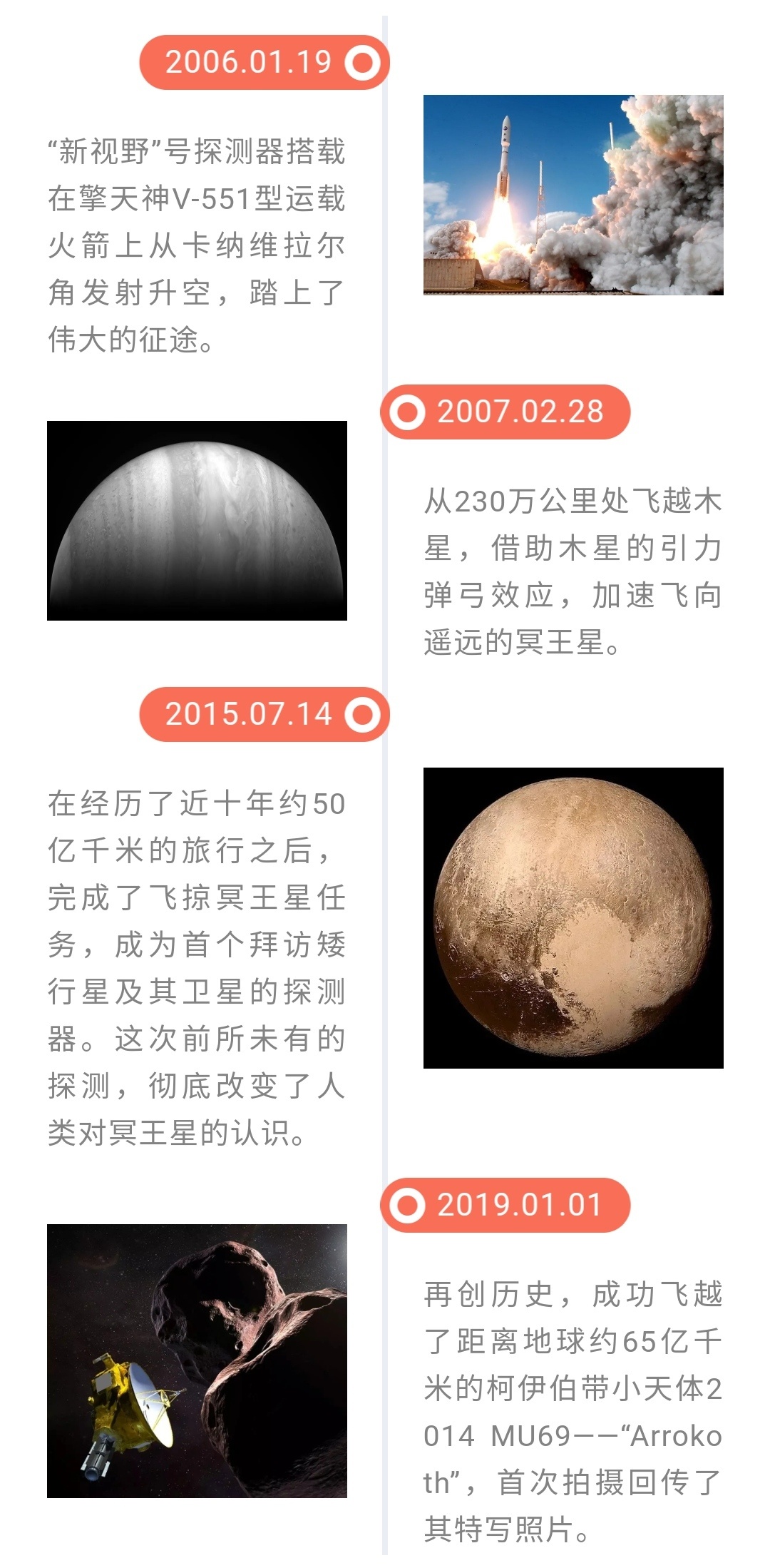

季:“新视野”号探测器由美国NASA于2006年1月19日发射,是人类首次派往冥王星和柯伊伯带的信使,它将带给人类关于这些太阳系遥远天体的表面特征、地质情况、内部组成和大气等方面的信息,为我们揭开太阳系外缘的神秘面纱。

阿罗科斯的第一张合成“写真” | 图源:AAAS/Science

紫:为什么要飞掠冥王星?

季:在人类飞行器探访了太阳系从水星到海王星的八大行星之后,“新视野”号被赋予了太阳系探测“终结者”的光荣使命,因为发射时冥王星还是太阳系的第九大行星,发射7个月后才被国际天文学联合会降格为矮行星的。不同于岩质类地行星(水星、金星、地球和火星)和气态类木行星(木星、土星、天王星和海王星),冥王星及其最大的卫星卡戎属于第三类: 冰质矮行星,它们具有固态表面,大部分组成是冰体物质。

“新视野”号传回的图像和科学数据表明:冥王星表面具有由广袤的冰冻平原组成的心形区域,且表面分布着大量甲烷冰,赤道附近有一座高达3500米的年轻的冰山。“新视野”号还首次获取了冥王星数颗卫星复杂多样的地貌和表面特征。

紫:接下来为什么又选择柯伊伯带呢?

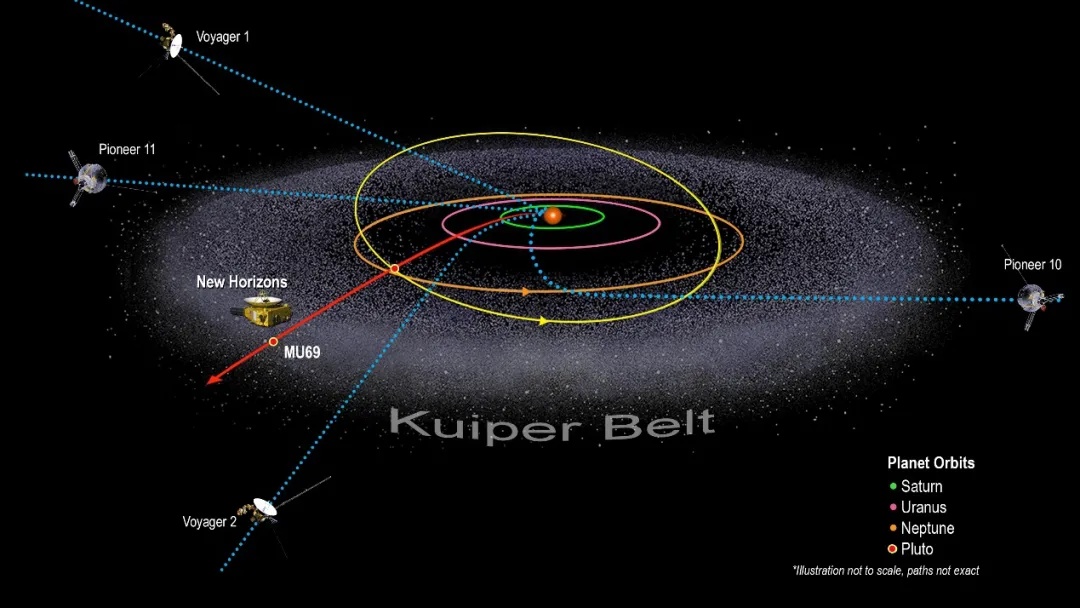

季:柯伊伯带是海王星轨道外距离太阳约40~50个天文单位(AU,1AU约为1.5亿千米)的盘状区域,目前已发现数千个冰冻小天体,它们被认为来源于围绕太阳的原行星盘碎片。早在20世纪50年代,天文学家柯伊伯(Kuiper)和埃吉沃斯(Edgeworth)就预言这样一个太阳系“边缘”地带的存在,但直到1992年才找到“第一颗”柯伊伯带天体(KBO),迄今已有上千颗柯伊伯带天体被发现。

冥王星(1930年发现)是柯伊伯带中已知最大的天体,它的降级也无形中把第一颗柯伊伯带天体的发现时间提前了62年。“新视野”号是继旅行者(Voyager)1号、2号和先驱者(Pioneer)10号、11号之后第5个飞越柯伊伯带的人类飞行器,但却是柯伊伯带科学探测的开拓者,它将会带给我们关于这些冰质天体的演化信息。

飞越柯伊伯带的探测器 | 图源: NASA/JHUAPL/SwRI/Magda Saina

紫:飞掠探测阿罗科斯有哪些新发现?

季:首先,这是人类探测器首次深入柯伊伯带开展探测任务,揭示了太阳系中这个未曾被探索过的遥远疆域。柯伊伯带中的天体被认为是太阳系形成早期遗留的物质。由于处于太阳系外缘,这些小天体中包含了最原始的太阳系行星形成和演化的信息。阿罗科斯很好地保存了45亿年前太阳系最初形成时的样貌。其次,这也是人类第一次探索保存完好的星子(planetesimal),以前所未有的近距和视角拍下其清晰图像。

“新视野”号的数据表明,这个雪球状的小天体长约35千米,宽约20千米,厚度约为10千米。科学家对阿罗科斯的起源、演化机制、表面构造及物质组成的研究也取得了新的成果。阿罗科斯头身两部分共轴的奇怪外形表明其可能不是由激烈的碰撞产生,而是在长期轨道耗散后,两个叶瓣低速合并形成的。这为星子形成的川流不稳定性模型(the streaming instability)提供了直接证据。

阿罗科斯表面有亮点和斑块、丘陵和低谷、低坑和凸起。光谱数据还表明其表面存在甲醇、水冰和有机分子。其表面红色可能就是由有机物质的改变引起的:简单分子经过重新组合成复杂的有机高分子。

阿罗科斯地貌图(Stern et al. ,Science 2019)

紫:飞掠探测阿罗科斯的意义何在?

季:阿罗科斯在波瓦坦/阿尔贡琴语中是天空的意思,其寓意对天空的向往以及对地球以外其他星球和世界的好奇心,这个名字也是向人类航天器有史以来距离地球最遥远的一次飞越致敬。此次对柯伊伯带小天体的探测,使人类以全新的视角来认知太阳系的结构与行星形成演化历程。对更多太阳系“活化石”—— 古老小天体的细致研究和有机分子探测成果将有助于人类对地球生命起源这一重要科学问题的探索。

紫:国内在该研究领域的研究发展状况如何?还有哪些差距?

季:我国嫦娥二号探测器在拓展任务中实现了对具有潜在威胁的近地小行星图塔蒂斯近距飞越探测,取得了重要的科学成果,在国际上有很大的影响。从2010年起,国内有关单位组织论证面向2030年的中国深空探测规划,其中包括在未来几年我国将实施小天体采样返回和主带彗星探测。我国小天体深空探测起步较晚,研究基础较为薄弱,关键技术有待于突破,科学载荷的研制能力需进一步提高,深空探测任务可谓任重而道远。

值得一提的是,近年来国内的科学家提出了太阳系边际探测计划,即在2049年实现对100 天文单位以远的太阳系边际探测,发射探测器开展日球层大尺度三维空间特性、太阳风边际及邻近恒星际空间物质特性探测,顺访小行星带、木星等气态大行星系,同时探测柯伊伯带天体。

紫:最后,请展望一下未来深空探测的发展趋势和可能取得的突破?

季:未来深空探测和行星科学将围绕关键科学问题, 结合先进的航天技术、科学研究和经济发展水平, 以科学目标牵引、带动科技创新和新兴产业发展,拓展国际合作。随着更多深空探测任务的开展,科学家们关心的太阳系起源、地球生命起源及小天体对地球与人类生存的威胁等重大科学问题将会取得新的突破进展。

本文原刊于《中国科学基金》2020年第2期,有适当改动。

主编:毛瑞青

轮值主编:赵海斌

编辑:王科超、高娜

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

紫金山天文台

紫金山天文台