【译者之言:中国古代对天空的认识有“浑天说”和“盖天说”,那古时候地球上其它地方的人们对天空的认识又是怎样的呢?人类是在经历了怎样的过程,才逐步对天空,对宇宙有了正确的认知?让我们听听阿西莫夫先生娓娓动人的叙述。】

当我还是个不满七岁的小孩时,一天我找到了一张纽约市地图。在这以前,我从未见过地图,所以根本不知道它是什么东西。

地图上有各种形状奇特的图案,四处交叉的线条,以及大大小小的文字。在疑惑和好奇心的驱使下,我仔细地研究了这张地图。突然间,我找到了一排相当醒目的文字——BROOKLIN(布鲁克林)。

我感到十分兴奋,因为我知道我就居住在布鲁克林——通过平时周围人们的交谈,我十分清楚布鲁克林就是我的家。我又急切地去寻找其它认识的字眼,结果又发现了一些我所熟悉的街道名称。

直到今日我还记得当时那种既敬畏又欣喜的感觉。毕竟,我生活的空间太小,我对这个空间以外的世界几乎一无所知。我有时真的怀疑,在这张标有我熟悉街道的地图上,其它许许多多我不认识的,遥远的地方,像昆士、曼哈顿等,一定就是整个世界——甚至是整个宇宙。

不久,我在学校里领到了地理课本,上面有覆盖面更广的地图。我这才明白,布鲁克林,甚至是大纽约的全部五个区,都不过是这大得让人难以接受的世界中微不足道的一小部分。

我不禁又产生了一种失落感。不久前还觉得自己已认清了所有的东西,一转眼却发现又陷入了一种让人害怕的无知之中。

然而,正是我这人生最初几年所经历的认识过程,整个人类却耗费了相当漫长的时光。夜晚的天空,对于人们来说,代表了坚实大地以外的一切东西。人们也就自信地认为“那就是一切”,就像当初我把纽约市当作“那就是一切”一样。

天空中当然还可以看到流星、彗星以及云等天气现象,但它们仅被人们视为大气现象。还有太阳、月亮、水星、金星、火星、土星和木星这七颗“行星”,它们相对于其它星星(恒星)变换着位置,人们认为它们存在于大地和天空之间。

除开大气现象以及这七个“行星”,其余的一切即为“天空”。很早以前,人们认为天空是一个光滑的穹形物,由一些金属薄片组成。《圣经》中称之为“firmament”,第一个音节即表示它是由“firm”(坚固的)的东西组成。这个词是拉丁文,译自希腊文“stereoma”,意思是一个结实的圆屋顶。而“stereoma”又译自希伯来语“rakia”,意为薄薄的金属片。

对于天真的《圣经》作者来说,天空让人感到亲近。它似乎是罩在平坦大地上的一个小小半球状固体圆屋顶,与四方地平线相接。这样,当《启示录》(著于公元90年)在提及大地和天空毁灭的情形时,写道“天上的星星掉到了大地上……, 天空就像卷轴卷起来一样离去了”(《启示录》6:13-14)。换句话说就是,组成天空的薄薄的金属片“哗”的一下收卷起来,缀在上面的小星星纷纷掉了下来。

如果说当时地球上有千百万的人都持有同样的观念的话,我并不会感到吃惊。

对于圣经的作者来说,星星似乎还是数不清的。当上帝在想告诉艾伯拉姆(Abram),即后来的亚伯拉罕(Abraham),他有多少子孙时,“上帝将他带到外面说道,现在往天上看,数数星星。如果你能数清它们有多少,那你的子孙就有多少”(《创世纪》15:5)。

实际上,正常肉眼能看清的星星总数不会超过6000颗。而任何时候,它们中只有一半在地平线以上。而在地平线附近部分较暗的星星因大气影响被掩去(即使在天空完全晴朗时)。因此,艾伯拉姆能看清的星星不会超过2500颗。

早在公元前500年,古希腊哲学家开始推断地球是一个球体。他们将天空看作一个巨大完美的球体,而地球就悬挂在球体中央。但他们依然认为,天空是一个固状的球体, 夜晚是黑色,白天是蓝色。而那些只能在夜晚才能看到的星星,则只是粘在固状天空上的发光的小点点。

以他们的观点,这个球体围绕地球稳定地转动着,24小时转完一圈。天空本身的运动是看不见的,但是星星相对地平线在移动,并且是“整块同时”在移动,正像人们设想的一样,它们都固定在固状圆屋顶上。因此,星星(恒星)被称为“固定的星星”,与之相对的即为各种“行星(planets)”,这个来自希腊语的词语意为“游荡的星星”。

这是一个极其简单的观点,但在古代却很少有人尝试着为其增加点新鲜的东西。

古希腊哲学家德谟克利特(Democritus, 公元前470-380年)坚持认为银河是由许多星星组成。这些星星因为太小,无法被单独看见,因而融成一种发光的雾。

银河是固定在天上,与其它小星星不相像的,唯一能被看到的物体。德谟克利特试图将它与天上的其它物体统一起来,以简化宇宙的图画。但因缺乏证据,不具有说服力,因此无法让他人相信。人们更容易相信,银河还是像它本身看上去的那样,就是发光的雾。此外,不管银河是由无数小星星组成的,还是发光的雾,这都影响不了天空是一个固状球体的图画。

一个更具革命性的观点被德国学者尼古拉斯(Nicholas, 1401-1464)提了出来。在1440年出版的一本书里,他声称:天空是无限的,它包含了无数像我们太阳一样的物体。它们都像我们的太阳一样,照耀着有人居住的世界。这些太阳因为距离太远,我们只能看见一些小物体——星星——并且我们只能看见其中的少数,大多数都因为太过遥远而根本无法被看见。

这是一个伟大的推测。因为这是第一次有人设想天空不是固状物体,而是无限的太空。然而又是因为缺乏证据,这一观点不具有说服力。人们宁愿相信,星星还是就像看上去的那样——固定在天上的小亮点。

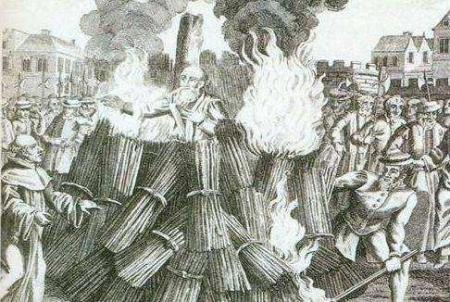

一个半世纪之后,意大利学者布鲁诺(Giordano Bruno, 1548-1600)继承并发扬了尼古拉斯的观点。然而他不如尼古拉斯圆滑,而时代也变得缺乏容忍。因此, 与尼古拉斯作为一个教堂的主教,在神圣的气氛中死在自己的床上相反,可怜的布鲁诺被烧死在了火刑架上。

与此同时,在另一个方向上,公元前大约260年,希腊萨摩斯的天文学家阿里斯塔克斯(Aristarchus, 公元前310-230年)认为:如果设想行星,包括地球,都围绕太阳转动(日心说),而不是设想它们(包括太阳),都围绕地球转动(地心说)的话,事情会更变得更合理。这又是第三个不具说服力的观点。人们无法接受,因为这有悖于直观看到的表象。

1543年,波兰天文学家哥白尼(Nicholas Copernicus, 1473-1543)继承了阿里斯塔克斯的观点并指出,即使缺乏具有说服力的证据,运用日心说可以更容易地计算行星的过去和未来的运动。但这使得它听上去更像是一种数学工具,而不是真正具有说服力的论据。因此,在此后50年的时间里,哥白尼的观点都没得到普遍的接受。

请注意,日心说替代地心说也只是改变了地球与太阳的主邻关系。即使日心说被采纳,即行星围绕“Sol(拉丁语的太阳)”转动,从而组成了太阳系,这也不能实质性地影响球状的天空。天空仍然可以被看作和以前想象的一样的固状球体,只是太阳在中央,而不是地球在中央。

1609年,当意大利科学家伽利略(Galileo Galilei, 1564-1642)建造了第一架简单的望远镜,并将它指向天空的时候,日心说终于开始变得有说服力了。

首先,他发现在观察的每个方向上都有肉眼看不到的非常暗的星星,而银河正如德谟克利特认为的那样,是由无数非常暗的星星组成。

然后,伽利略又发现了木星的卫星以及金星的盈亏。这就为日心说提供了强有力的证据。然而,伽利略在宗教裁判所的拷问和威胁下,被迫收回了这些证据。但此时,天文学家们已普遍开始转向了日心说。

这意味着天空并不是真正由东到西转动,而是地球在由西往东转动。不过这依然影响不了天空的本质。它依然还可以是那个固状球体,夜晚黑色,白天蓝色,除了转动外没有别的运动。在其中央,太阳替代了地球。它依然还可以是那个古老而又熟悉的,缀满星星的固状结构。

另外,在1609年,德国天文学家开普勒(Johann Kepler, 1571-1630)认为行星的轨道不是像从古希腊到伽利略时代人们认为的那样,是圆形,或圆形的组合,而是椭圆形。开普勒计算出了太阳系的实际形状,并且能显示出行星与地球之间以及它们相互之间的相对距离。但这还是不能实质性地影响天空的本质。

1672年,意大利籍法国人,天文学家卡西尼(Giovanni Domencio Casini, 1652-1673)在巴黎工作时,在法国天文学家Jean Richer(1625-1673,当时在法属圭亚那)的帮助下对太阳系的规模进行了第一次可靠的测量。结果显示太阳系大得超乎任何人的想象。当时已知的最远的行星——木星的轨道直径就有大约30亿公里。

但这依旧无法实质性地影响天空的本质。天空只是变成了一个比以往人们想象的更大的球体,它的直径不是圣经作者想象的只有几十英里,也不是古希腊哲学家想象的上万英里,甚至不是伽利略和开普勒想象的上千万英里,而是数十亿英里。但即使它变得如此的巨大,它仍旧可以是原来那个缀满行星的固状球体。

1718年,英国天文学家哈雷(Edmund Halley, 1656-1742)在检查不同星星的位置以制作一张新的星空图时发现,天狼星、南河三星以及大角星这三颗亮星的位置从古希腊以来发生了显著的改变(相对于周围暗星)。

据此,他推断恒星根本不是“固定的”,他们之间相对在移动。只是因为移动太慢,位置的变化要经过几千,甚至几万年之后才会显现出来。

但为什么恒星移动得这样慢呢?而且在这些恒星移动时,为什么其它多数的恒星看上去根本没有移动呢?哈雷来认为,一定是因为恒星离我们太远太远了,以致于它们的移动看上去非常慢。事实上,只有离我们非常近的恒星在经过若干世纪之后,才能发生可观察到位置变化。更远的恒星,甚至人类在其整个历史长河对天空的观察中,都不会发生可观察到的位置变化。

如果有人假设恒星距我们非常遥远,他自然就走入了300年前尼古拉斯的理论——每颗恒星都应该像我们的太阳一样。例如,设想天狼星和我们的太阳一样发光,那它需要距离我们多远才会让其巨大的光亮度变成我们现在看到的星星的亮度呢?哈雷计算了这一距离,结果是天狼星距离我们大约有2光年(以我们现代的计量单位)。

哈雷是第一个以光年衡量星际之间距离的人。因此,如果真有那么一个固状球形的天空,那它的直径将达数万亿公里。

但哈雷的论据还是不具有说服力。恒星可能就像看上去那样,本来就很暗,而不是因为它们距离我们太远。它们中少数可能是因为没有完全固定,能在固状天空表面上非常缓慢地漂移。这样的话,天空依然还是原样,不像哈雷理论所揭示的那样遥远。

此时,所需要的是一种直接的,无可争议的星际距离测量方法。而天文学家理论上是知道怎么做的。当地球从轨道的一侧转动到另一侧时,它的位置相对于周围的恒星移动了3亿公里。当它在其轨道上向右侧移动时,距离较近的恒星相对于距离较远的恒星看上去是向左侧移动。这就是“视差位移”。

恒星距离越远,视差位移就越小。如果视差位移大到能够被测量出来的话,通过已知的地球轨道直径,就可以很有信心地计算出恒星的距离。

当哥白尼最先提出日心说的时候,天文学家们就意识到了较近的恒星相对较远的恒星应该会有视差位移。但事实上却看不到,因此有争议认为地球并没有移动。而哥白尼则坚持认为,这仅仅是因为恒星距离太远,以致于视差位移小得无法测量。事实证明,哥白尼是正确的。

(当然,不管恒星距离我们多远,如果它们离我们都是同样的距离,那也不会出现视差位移。如果它们都固定在同一球状天空上就会出现这种情况)。

终于,望远镜发明出来了。它稳定地提高了人们测量以前无法测量的极小视差位移(如果存在的话)的能力。

正如史实记录的那样,他们做到了。第一个测量视差位移的人是德国天文学家贝塞耳 (Friedrich Wilhelm Bessel, 1784-1846 )。1838年,他宣布了天鹅座61星的视差位移,由此得知它距离我们大约6光年。在接下来的几年中,其他天文学家又确定了半人马座阿尔法星(4.3光年)和织女星(11光年)的距离。

显然,即使是离我们最近的恒星都比哈雷计算的要远得多。更重要的是,它们离我们的距离都不一样,它们散布在太空中各个地方。这不禁就把大家带到了尼古拉斯的无限宇宙理论。

最后,天空终于被永远砸碎了!根本就不存在什么固状球体,地球只是被广袤的太空包围着。

但现在一个新的问题又出现了。恒星在无限的宇宙各个方向上是均匀分布的,还是有着某些规律限制?它们构成的是有着一定形状有限组群,还是别的什么?

乍一看,问题的答案似乎早已被尼古拉斯给出。因为我们用望远镜观察天空,每个方向上都有星星。望远镜越好,我们看到星星就越多,越暗(也就是越远)。这样,宇宙中的恒星似乎构成了一个巨大的,也许是无限大的球状结构。

对此,只有一个疑点,就是恒星在天空中的分布并不十分对称——有银河的存在。如果你观察银河的任何部分,你会看到大量非常暗的恒星,其密度远远大于天空中任何其它地方。

第一个试图解释天空中这种不对称性的人是英国天文学家莱特(Thomas Wright, 1711-1786)。1750年,在哈雷设想恒星分布在无限的宇宙中之后,但又在贝塞耳(及他人)进行确认之前,莱特逐步建立了一个神秘主义结构的宇宙星空。这个宇宙星空存在于两个同心球体之间,上帝和天堂位于内部较小的球体中。如果你直接朝着星空的内边界或外边界看去,将看到相对较少的恒星。而如果你朝与上面方向垂直的方向看去,让视线延伸通过更长的星空中间层,你就会看到无数的暗星——银河。

德国学者康德(Immanuel Kant,1724-1804)1755年继承了莱特的理念,并有意曲解和修改了它。他摆脱了神秘主义元素,并认为宇宙星空是透镜形状。太阳位于中央,人往薄的方向看就会看到稀少的恒星,而往厚的方向看,则就会看到银河。

然而,莱特和康德都是在推测。他们并没有进行任何相关的测量,提供证据去让这些推测更具说服力。德-英天文学家赫歇耳(William Herschel,1738-1822)提供了所需证据。

从1785年起,赫歇耳就开始数起了天空中的星星。不只是那些肉眼可见的,也包括那些从望远镜里看到的。想要将它们全部数清显然是不实际的,于是他在天空中划出683个小方块,这些小方块尽可能随机地分布在整个天空。然后,他开始数每个方块中所有星星的数目。这样,赫歇耳对天空进行了一次“人口普查”,并由此创立了 “统计天文学”这门学科。

赫歇耳发现小方块在接近银河时,方块中的恒星数目就在稳定地增加,而与银河平面呈直角的方向上,恒星数量最少。

实际测量证明康德是正确地,银河系的确是透镜形状的。更进一步,通过做出某些合理的假设,赫歇耳得出了有关银河系大小的结论。他估计,银河系大直径有8000光年,小直径有1500光年,总共包括3亿颗恒星。

这实际上是严重的低估。但这是人类第一次以数百万亿公里的规模来衡量宇宙。因为银河是从星系大直径方向观看的结果,它又逐渐被称为“Galaxy”,希腊语中的银河系。

因此,可以说是赫歇耳发现了“Galaxy”。

银河系各处看上去大致上是同样均匀发亮,而且银河系看上去将天空平均分成了两半。因此设想太阳处于银河系的中央,或是靠近中央,似乎是合情合理的。

当然,即便是在中央,太阳也是可以移动的。赫歇耳证明了这一事实。1783年开始,赫歇耳就在尽力确定恒星是如何在天空中改变位置的。当然他能够比哈雷做得更好,因为他有了更先进的仪器。

结果显示,天空中天琴座,武仙座方向的部分恒星整体看上去是相互在背离,就像是在那个方向上正被撕开一个口一样。而在天空与之相反的方向,恒星整体看上去是相互在靠拢,就像撕开的口正在合拢一样。

假设太阳朝天琴座/武仙座方向运动,这一现象就很容易解释:太阳正在接近的恒星看上去在发散展开,而太阳正在远离的恒星看上去则在收敛聚拢。

这样,赫歇耳就揭示了太阳本身也像其它恒星一样在移动,它并不是宇宙固定不动的中心,地球当然就更不可能是了。

在赫歇耳时代过去了一又四分之一世纪之后,荷兰天文学家开普敦(Jacobus Cornelis Kapteyn,1851-1922)又着手重复赫歇耳的工作。在开普敦的时代,望远镜又有了很大的改进,而更重要的是照相术已发明出来。开普敦可以对随机选定的天空照相,然后在闲暇的时候慢慢去数照片上恒星的数目。

1906年,他确认了赫歇耳凸透镜状银河系的理论。但银河系规模远比赫歇耳想象的大得多。到1920年,他估计银河系有55000光年宽,11000光年厚。

然而,银河各处看上去依然几乎一样的明亮。开普敦也和赫歇耳一样,认为太阳位于,或是靠近银河系中央。

开普敦也重复了赫歇耳确定恒星移动方向的工作,想看看能否发现些什么规律。自然,他的工作可以比赫歇耳做得更精细。1904年,他确定了恒星的两大流向。一个流向朝某个特定方向,而另一流向正好与之相反。

开普敦的最后一个学生是荷兰天文学家奥尔特(Jan Hendrik Oort,, 1900-1992),他也研究了恒星移动的这两大方向。对于奥尔特来说,银河系和其它的天体一样,应该也围绕它的中心转动。就像各大行星围绕太阳转动一样,为什么太阳(和所有其它恒星)不能围绕银河系的中心转动呢?

如果是这样的话,恒星(就像太阳系的行星)可能会以同一方向围绕银河系中心转动,而且距离中心较近的恒星移动得要比距离中心较远的恒星要快(也就像距离太阳近的行星比距离太阳远的行星移动要快得多一样)。

在奥尔特的时代,赫歇耳/开普敦有关太阳位于或靠近银河系中央的假设已经开始显现出错误。正如人类日益增加的认识,太阳距离银河系中央其实还有相当远的距离。

因此,太阳应该是在以某个适中的速度围绕银河系中心转动。这样的话,距离中心更近的恒星就应该比太阳移动得快,都或多或少地冲到了前面。而另一方面,远离中心的恒星应该移动得比太阳要慢得多,也就或多或少地拉在了后面。

这就非常贴切地解释了开普敦观察到的,恒星朝两大相反方向流动的现象。

奥尔特计算出太阳以一个相当巨大的轨道围绕银河系中心(距离我们大约30000光年)转动,速度相对于中心大约为220公里/秒。这大概是地球围绕太阳转动速度的7.5倍。

当然,由于太阳围绕银河系中心转动的轨道是如此的巨大,以致于它绕完一周需要花上2亿3千万年。这是一个非常漫长的时间,但相比太阳系的年龄还不算太漫长。从太阳系形成以来,假设它的轨道和速度一直都没有发生太大的变化的话,它应该已经围绕中心转动了19圈,而现在是在第20圈的路途中。

太阳的轨道和速度可能确实一直没有发生太大的变化。恒星相距太遥远,而相对于这巨大的距离移动得又太缓慢。因此,即使所有的恒星都在随机移动,银河系中我们的太阳移动到其它恒星附近,轨道受到显著改变的机会也很小。况且恒星并不是在随机移动,而是整个或偏或正朝同一个方向在移动,因此这种受重力干涉的机会更是微乎其微。

这其实是一件好事情,因为如果太阳的轨道发生了显著的变化,变成了椭圆,太阳就可能会在转动的每一圈中穿过银河系中心区域一次(就像彗星在转动的每一圈中要穿过太阳系中心区域一次一样)。此时,它就会发现自己身陷一个充满危险和射线的区域。而事实是,我们仍然生活着。生命已经在这个星球上存在了30多亿年,这一事实本身就证明了太阳在绕银河系中心转动的过程中至今并未受到多大的干扰。

(译者的话:我们知道,银河系并不是宇宙的全部,它也只是宇宙的一小部分。银河外中还有许多河外星系。人类对宇宙的认知还将永远继续下去。)

(作者:艾萨克.阿西莫夫(Isaac Asimov),译者:劲松)

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

劲松科普

劲松科普