中国航海博物馆

『 海博荐书』栏目

围绕

“大海就在那:中国古代航海文物大展”

推出『 特展荐书』专题

用阅读的方式,体验特展中的航海历史之美

中国的茶文化历史悠久。随着饮茶习惯的外传,茶叶成为海上贸易的“硬通货”。

今天,让我们通过3本“茶书”,结合“大海就在那:中国古代航海文物大展”中的文物,回望茶文化从中国走向世界的神奇旅程。

茶神与《茶经》

大唐开元年间(约733年),竟陵(今湖北天门)龙盖寺住持智积禅师收养了一个弃儿。这弃儿貌不惊人,甚至有些口吃,谁也没想到日后他能写出名垂千古的《茶经》。他就是被后人奉为茶神的陆羽。

陆羽塑像

陆羽虽在佛寺长大,但并没有与玄奘一样虔心修习佛法进而成为一代佛学大师。他喜儒厌佛,直接导致了师徒间矛盾的不可调和,并被惩戒扫地、除厕、放牛等各种粗笨活计。陆羽不堪苦顿,离开寺庙并加入了戏班,开启了他文艺才华的绽放之旅。

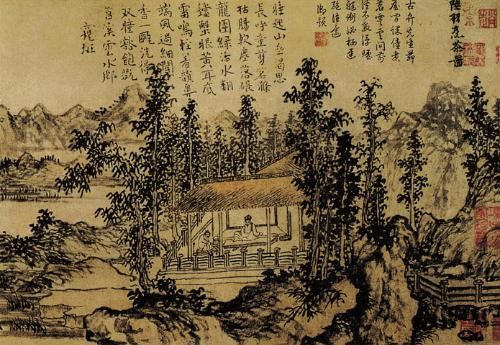

《陆羽烹茶图》(局部) 台北故宫博物院藏

天宝五年(746年)戏班表演时,陆羽得到竟陵太守李齐物的赏识,并逐渐与地方文人官员接触交游,崭露头角。安史之乱爆发后,陆羽避难吴兴(今浙江湖州),游历各地。寺庙出身的煮茶吃茶嗜好,让他对唐代产茶区、各处水质有更多关注,为《茶经》这一旷世鸿著的撰述积累了丰富实践经验和田野调查成果,开创了唐代饮茶新风尚。

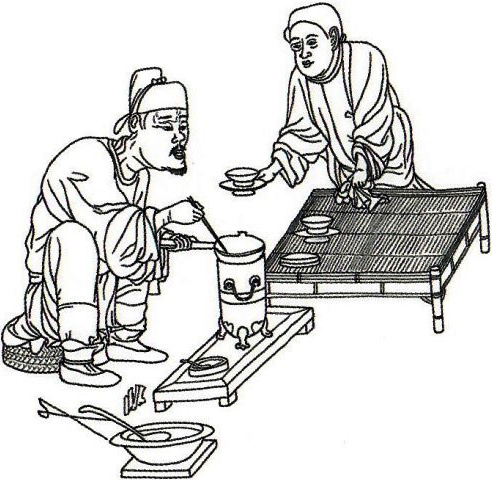

《萧翼赚兰亭图》(局部) 辽宁省博物馆藏

《萧翼赚兰亭图》(局部临摹图)

中国人吃茶的习惯由来已久。唐以前,茶被当作药物或食物,吃法不一,或采鲜叶煮成茗粥,或煎茶——蒸压成茶饼、烤磨成茶末,投入滚水中煎煮并加姜、盐等制成汤羹食用。陆羽认为,“茶性俭”,节制有序的品饮规则会使人的品格趋向“精行俭德”。因此,陆羽的《茶经》对采茶、制茶、煮茶、吃茶等各方面均论述详尽:“具”篇介绍了采茶、制茶的工具;“造”篇介绍了茶叶种类和采制方法;“器”篇介绍煮茶、饮茶器具;“煮”篇介绍了煮茶的方法和水的品质;“饮”篇介绍饮茶风俗和饮茶方法。除此之外,陆羽还对与茶的源脉文化等做了阐释介绍:“源”篇介绍茶树的形状、名称、生长环境、品质和功效;“事”篇汇录古代有关茶饮的文献和轶事;“出”篇介绍全国茶叶出产分布情况;“略”篇说明在哪些情况下可以省略哪些制茶、煮茶、吃茶器具及相关步骤;“图”篇提倡把《茶经》内容抄写于素绢并悬挂于四壁烘托吃茶氛围。

凡十篇著成世界第一部茶之专书,张弛有度、排铺有序的文字描述,让读者有回到历史现场的新奇,也给我们带来美的享受。

茶神倡导的吃茶风尚是怎样的?它与我们今日饮茶方式有哪些不同?茶具、茶器又显示了哪些古风?这些令人好奇的问题答案,大概都在《茶经》里了。

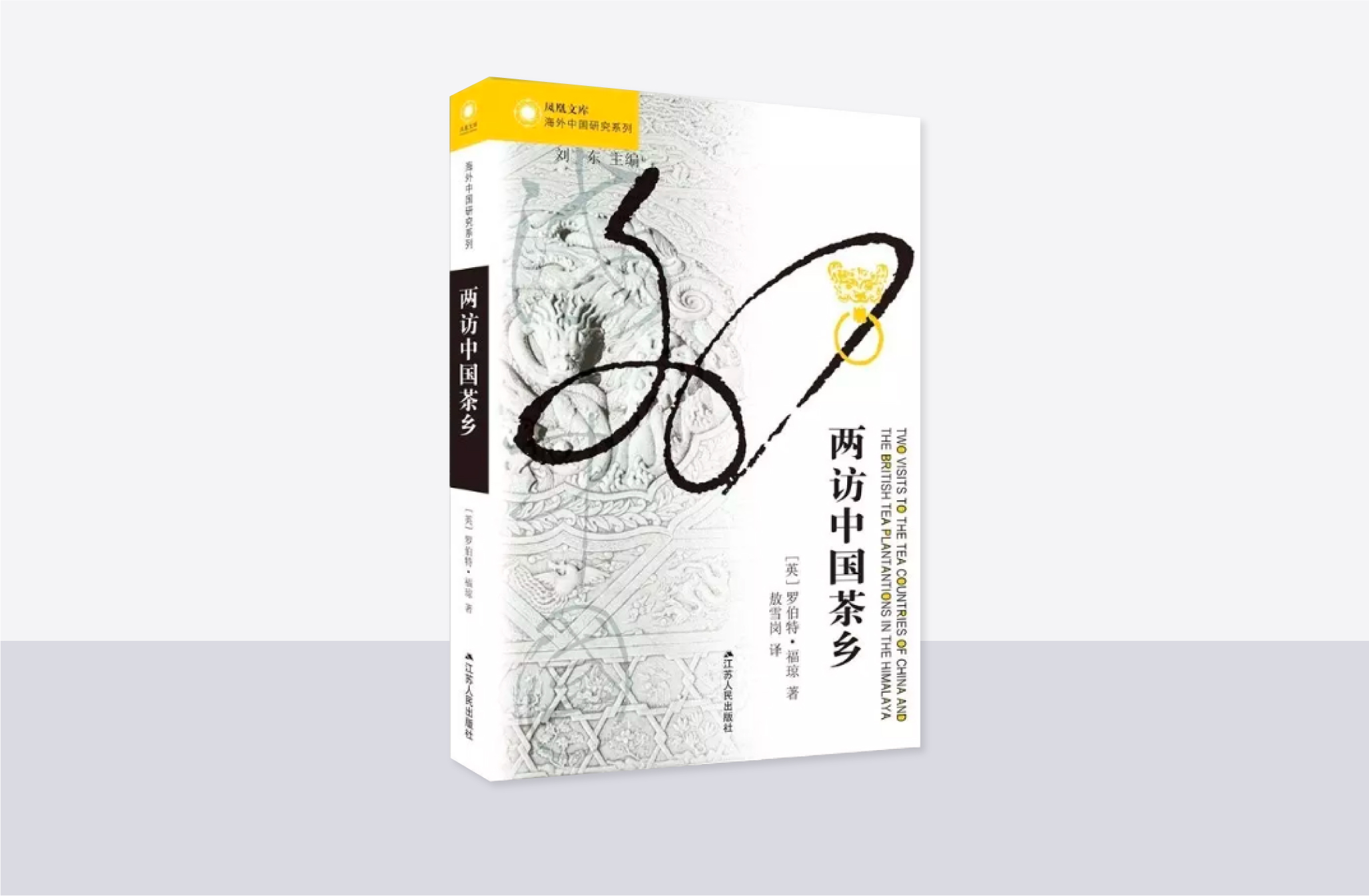

茶叶大盗与《两访中国茶乡》

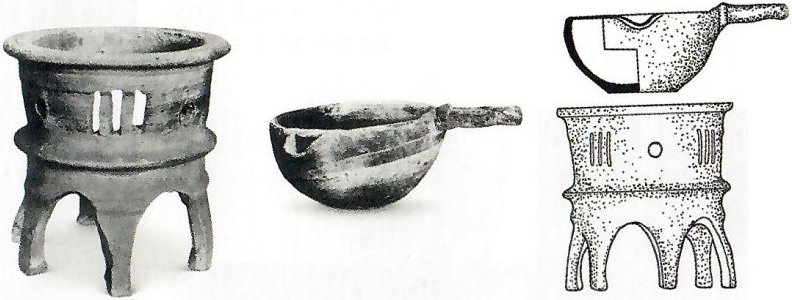

延至宋代,原先以风炉搭配鍑、铫子、铛(均为类似于锅的煮具)煎茶,然后以碗分食的吃茶方式,慢慢转变为煎茶与点茶并举,且以点茶为盛的用茶风气。点茶,是将茶末调成膏状,然后用燎炉烧滚汤瓶中的水,冲点至盏中,并以茶筅(类似于打蛋器)点搅出浮沫饮用的吃茶方式。相较而言,煮茶多小聚,点茶多聚众宴饮。宋人生活的雅致,从点差、斗茶之盛中可见一斑。

风炉与铫子

河北宣化下八里辽金壁画墓三号墓出土

景德镇窑青白釉托盏

镇江市南郊水泥制杆厂北宋墓出土

“大海就在那:中国古代航海文物大展”

在展黑釉盏

南宋刘松年 《撵茶图》(局部) 台北故宫博物院藏

《茶作坊图》 张家口宣化区下八里村辽代6号墓出土

《撵茶图》清摹本

明朝茶叶炒青工艺日趋完善,用散茶冲泡茶水的饮茶风气流行,并一直延续到今天。明末清初时,绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、白茶、黄茶、黑茶六大基本茶类基本形成。

“大海就在那:中国古代航海文物大展”

在展散茶、紫砂茶壶及青花茶盏

数千年的发展,形成了中国独到的饮茶文化,并随着茶叶外传、外销传入世界各地,其中又以东亚日本和以英国为代表的欧洲受影响至深。然而受茶叶种植深受气候和土壤条件的影响,以商业获利为目的的大面积茶叶种植长期被限制在东亚。中国成为首屈一指的世界产茶区,在树立“茶叶大国”形象的同时,也为中国带来丰厚的外贸收入。

日本抹茶

作为饮茶大国,英国急于打破这一局面,不仅向中国输入鸦片来对冲贸易逆差并悍然发动鸦片战争,还派出植物学家进入晚清中国,窥探茶叶制作工艺并窃取茶树,移植到适合茶叶种植的英属殖民地——印度。一个对茶叶传播起到历史转折作用的人物出现了,他就是19世纪英国植物学家,也是被后人称为“植物猎人”“茶叶大盗”的罗伯特·福琼(Robert Fortune,1812-1880)。

罗伯特·福琼(Robert Fortune,1812-1880)

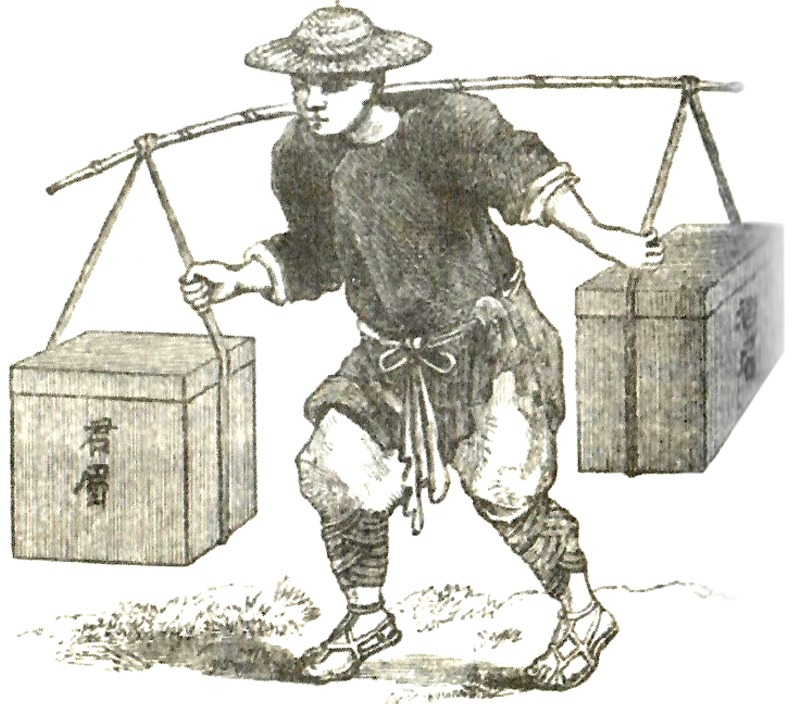

1842年中英《南京条约》签订后,福琼受英国皇家园艺学会派遣,到中国从事植物采集,将大量中国植物资源运送至英国。1848年,福琼又接受东印度公司派遣,深入中国内陆茶乡,将中国茶树品种与制茶工艺引进到东印度公司开设在喜马拉雅山麓的茶园,结束了中国茶对世界茶叶市场的垄断,给中国经济带来巨大影响。福琼的两次中国行迹形成了个人游记《两访中国茶乡》。

与宏大叙事不同,福琼的游记带来很多鲜活、立体的感受,即时的细节描述及碎片拼图让历史带着温度砰然复活,也让我们得以通过他的眼睛看到19世纪中期的中国沿海风土人情及茶叶种种,穿越体验过去的生活。

高档茶运输

低档茶运输

19世纪中期,欧洲对绿茶、红茶等茶类是如何认识的?茶叶是如何被制作、包装、运输的?中国的茶树及制茶工艺是如何被带到遥远的印度的?《两访中国茶乡》会告诉我们答案。

茶园主之子与《茶叶帝国》

印度因有适宜茶树生长的环境而成为中国茶树移植的首选区域:合适的气候、土壤,尤其是大量廉价劳动力,为茶叶的商业化生产铺平了道路。作为英属殖民地,印度茶园多由飘洋过海而来的英国本土人士管理,这些茶叶经理人往往非常年轻,并在当地结婚生子、长治久居,完成为英国稳定输送经济利益的使命。这种治理模式在印度存续了很长时间,在福琼将茶树移植到印度的100年后,一个对“喝茶为何成为人类历史上最让人着迷的嗜好”这一问题十分好奇的茶叶经理人儿子诞生,他就是英国剑桥大学人类学名誉教授、皇家历史学会会士艾伦·麦克法兰(Alan Macfarlane)。

艾伦·麦克法兰(Alan Macfarlane)

艾伦·麦克法兰和他的母亲艾丽丝·麦克法兰(Iris Macfarlane)曾在印度的阿萨姆邦生活过很长一段时间,艾丽丝更是深度投入到当地的教育、医疗卫生等行业,却以失意告终。艾伦长大后,童年的记忆碎片又将其拖曳回那片茶香满园的故地,让他在喜马拉雅山区(尼泊尔和阿萨姆)做了30多年的田野调查,并最终与母亲合著了《绿色黄金·茶叶帝国》一书。

17世纪,茶叶渐次进入欧洲国家。由于初时进口量小,茶与贵族、绅士阶层联系在一起,饮茶是十分奢侈的上层社交行为,并因优雅的奉茶礼仪而成为欧洲上层社会显示教养与身份的机会。

英国下午茶

18世纪30年代开始,茶叶进口量的激增和价格下降,使得饮茶成为英国社会日常生活的一部分,茶及茶伴侣——糖成为生活必需品。茶之所以被信赖,在于它有不同于其他饮料的温和上瘾、有益身心健康、老少皆宜等优良品性。在上层社会的倡导下,下午茶及茶歇之风所向披靡,走进英国人的生活中心,并促发了商机嗅觉灵敏的东印度公司积极猎寻茶叶这一绿色黄金,并培育新的茶叶产区,与印度阿萨姆邦茶园类似的殖民茶园由此诞生。

1900年前后的背茶夫

大象为种植茶书清理丛林(1880年,阿萨姆邦)

茶叶如何促进大英帝国的殖民扩张并实现工业化生产的?它在霍乱丛生的19世纪扮演了什么角色?茶的种植和加工对行业劳工乃至世界文明产生了哪些影响?跟随《茶叶帝国》一起去感受茶文化里的世界史。

来源: 中国航海博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国航海博物馆

中国航海博物馆