达尔文日记:1834年4月,我们驶进了阿根廷南部的圣克鲁斯河口。然而圣克鲁斯河不大,贝格尔舰无法驶入,于是我们分乘三只捕鲸船向上游进发,每走一段就停下来勘测、考察。就在这条河道上,我射中了一只硕大的南美神鹰,翼展接近3米,于是观察南美神鹰成了我的兴趣之一。看它们以优美的姿态在空中盘旋,起初我认为它们是在消遣玩乐,后来当地农民告诉我,它们这是在监视着一只即将死去的野兽,或者是在等待美洲狮吃饱离开猎物。要知道,南美神鹰飞行时距离地面足有几千米高,它们的眼睛该是多么的敏锐!

眼睛是生命演化中的奇迹,结构复杂而精巧。比如我们熟悉的猫的眼睛,光线很强的时候瞳孔可以闭合成一条细线,减少光线射入,到黑暗环境中瞳孔又可以开得很大,让它可以在夜晚看清猎物。

达尔文所说的南美神鹰,就是安第斯神鹫,是世界上最大的飞禽,能够一边在几千米高空翱翔一边观察地面上的猎物。这么精巧的结构是如何演化来的呢?达尔文又遇到了难题。多年以后,达尔文还曾耿耿于怀地回忆说:眼睛,这极完美而复杂的器官,是我在完成《物种起源》时避不开的一个难题,哪怕现在想起它来都令我打颤。进化论的反对者们时常拿眼睛作为例子反驳我,他们说:人的眼睛由许多部分组成,这么复杂巧妙的器官怎么可能是进化来的呢?眼睛是只有上帝能够设计出来的,上帝说,我要眼睛,眼睛就出现了。

理性告诉达尔文,复杂的眼睛也是通过自然选择,一步一步积累微小的改变演化而来的。达尔文当年只能到低等动物中去寻找简单的眼睛,他发现,低等动物的眼睛虽然构造变化很大,也已经比较精巧了。

最早的眼睛究竟是什么样的,又是如何进化的呢?达尔文找不到答案。现在,科学家们已经发现了一些5亿多年前的早期眼睛的化石,让我们可以去窥探眼睛演化的奥秘。这是很难得的,因为眼睛属于软组织,要保存成化石留存到今天,非常不容易。

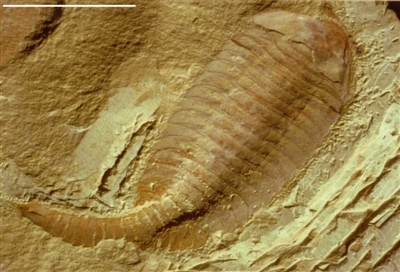

图1:始莱德利基虫化石和复原图

在我国云南的澄江地区,埋藏着距今5亿多年前的寒武纪早期化石,那时候,许多动物都已经有了真正的眼睛。比如当时特别繁盛的三叶虫类,(图1)这只三叶虫叫始莱德利基虫,在头部我们可以看到它的眼睛,这是一种形态十分奇特的棒状复眼,由一个一个的单眼组成,每个单眼都是由透明的方解石晶体构成的,它看到的景象应该类似于我们透过万花筒看到的景象。

图2:抚仙湖虫

除了三叶虫,其他节肢动物也是那个时代眼睛军团的主力军。比如(图2)这块化石上的抚仙湖虫,保存下了类似螃蟹复眼的带柄的眼睛。寒武纪的顶级捕食者奇虾,复眼直径可达3厘米,包含16000多个单眼,可以说将这种带柄的方解石晶体复眼发展得登峰造极了。后来的节肢动物,在这个基础上发展出了更精巧的软晶状体复眼。比如大约3亿年前石炭纪的巨脉蜻蜓,翅展可达70厘米,是地球生命史上体型最大的昆虫,其复眼比奇虾的还要大。但这些寒武纪的节肢动物眼睛,结构也已经比较完善了,所以眼睛的起源问题,还需要到更早更低等的动物身上去寻找答案。

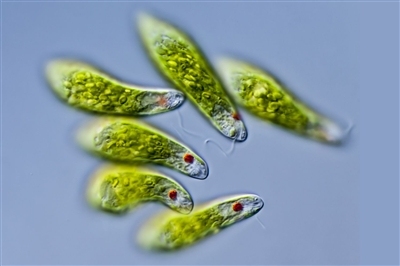

我们知道,有一些非常原始的动物,比如单细胞的原生动物眼虫,就已经有一团能够感光的色素,称为眼点,不过只能感光,还不能看到影像。这样的眼点出现得很早,可以说是眼睛进化的起点。到寒武纪早期,大量的多细胞动物涌现,出现了强烈的生存竞争和捕食压力,动物们搞起了“军备竞赛”,各种新器官不断出现,眼睛这种敏锐的感觉器官就从简单的眼点进化出来了。

图3:蜻蜓的复眼

图4:神奇啰哩山虫

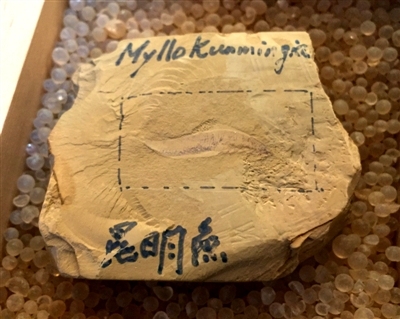

图5:昆明鱼

图6:眼虫

比如,在澄江动物群中,还发现了一种叶足动物,神奇啰哩山虫,它的神奇之处是头部具有一对原始的眼睛。叶足动物后来演化出了节肢动物,所以神奇啰哩山虫的原始眼睛,可以说是三叶虫、奇虾等节肢动物眼睛的雏形,也可以说是迄今发现的最原始的眼睛。

那我们人类的眼睛,和这些眼睛有关系吗?前面我们讲的都是无脊椎动物,人类是脊椎动物,脊椎动物的眼睛都是单眼,而不是复眼。虽然从基因这个层面看,脊椎动物和无脊椎动物的眼睛发育都与一些共同的基因密切相关,比如一种叫做Pax6的基因,但这两类动物是沿着不同的路径演化的。澄江动物群中发现的昆明鱼、海口鱼等,是最原始的脊椎动物,在它们的头部,也出现了一对椭圆形黑点,呈现单透镜结构。这对眼睛,才可以说是我们脊椎动物眼睛的演化起点。

(作者系中国科普作家协会副理事长,中国科协古生物学首席科学传播专家,南京古生物博物馆名誉馆长)

来源: 科普时报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普时报

科普时报