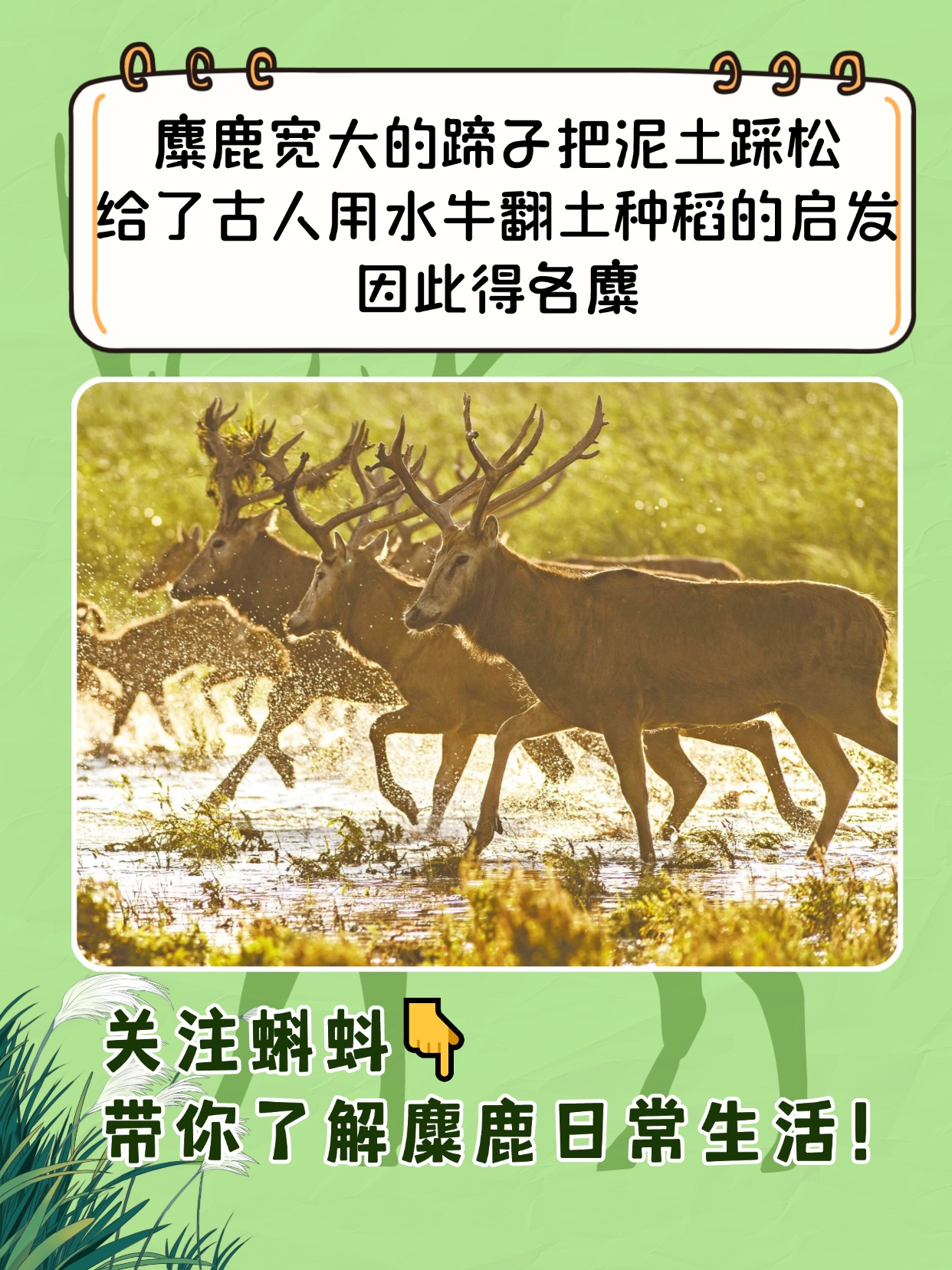

从新石器时代的猎物到周代礼制中的神兽,麋鹿(俗称“四不像”)在中华文明进程中承载着超越自然属性的文化象征。

一、生态基础:史前时期的丰饶与猎杀

▫️ 数量佐证:考古发现显示,距今1万年至4千年前的人类遗址中,麋鹿骨骼出土量与家猪骨骼相当,印证其作为主要肉食来源的地位。

▫️ 猎杀规模:甲骨文记载商王一次狩猎获麋鹿451头,反映当时黄河流域麋鹿种群之繁盛,亦体现先民对自然资源的规模化利用。

二、礼制升华:周代以降的祭祀与驯养

▫️ 祭祀核心:商周时期,麋鹿成为宗教仪式中的“太牢”之一(牛、羊、豕、麋并称),其角、骨、皮被用于制作礼器与占卜工具,象征沟通天人的媒介。

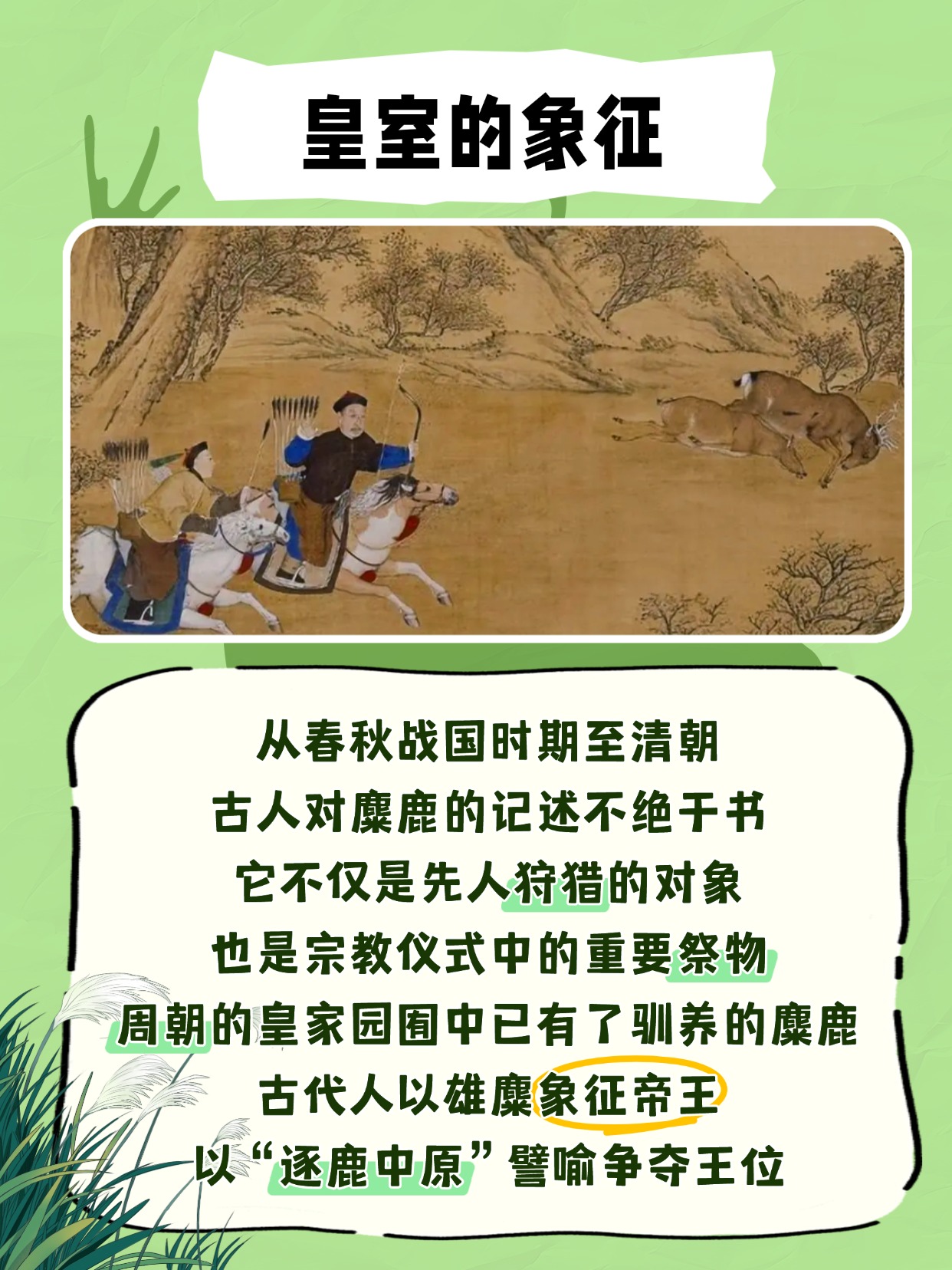

▫️ 皇家驯养:周代皇家园囿(如灵囿)中驯养麋鹿,既为狩猎娱乐,亦作为权力展示。《孟子·梁惠王上》载“顾鸿雁麋鹿曰:‘贤者亦乐此乎’”,揭示麋鹿与帝王权威的关联。

三、权力隐喻:麋鹿与王权象征体系

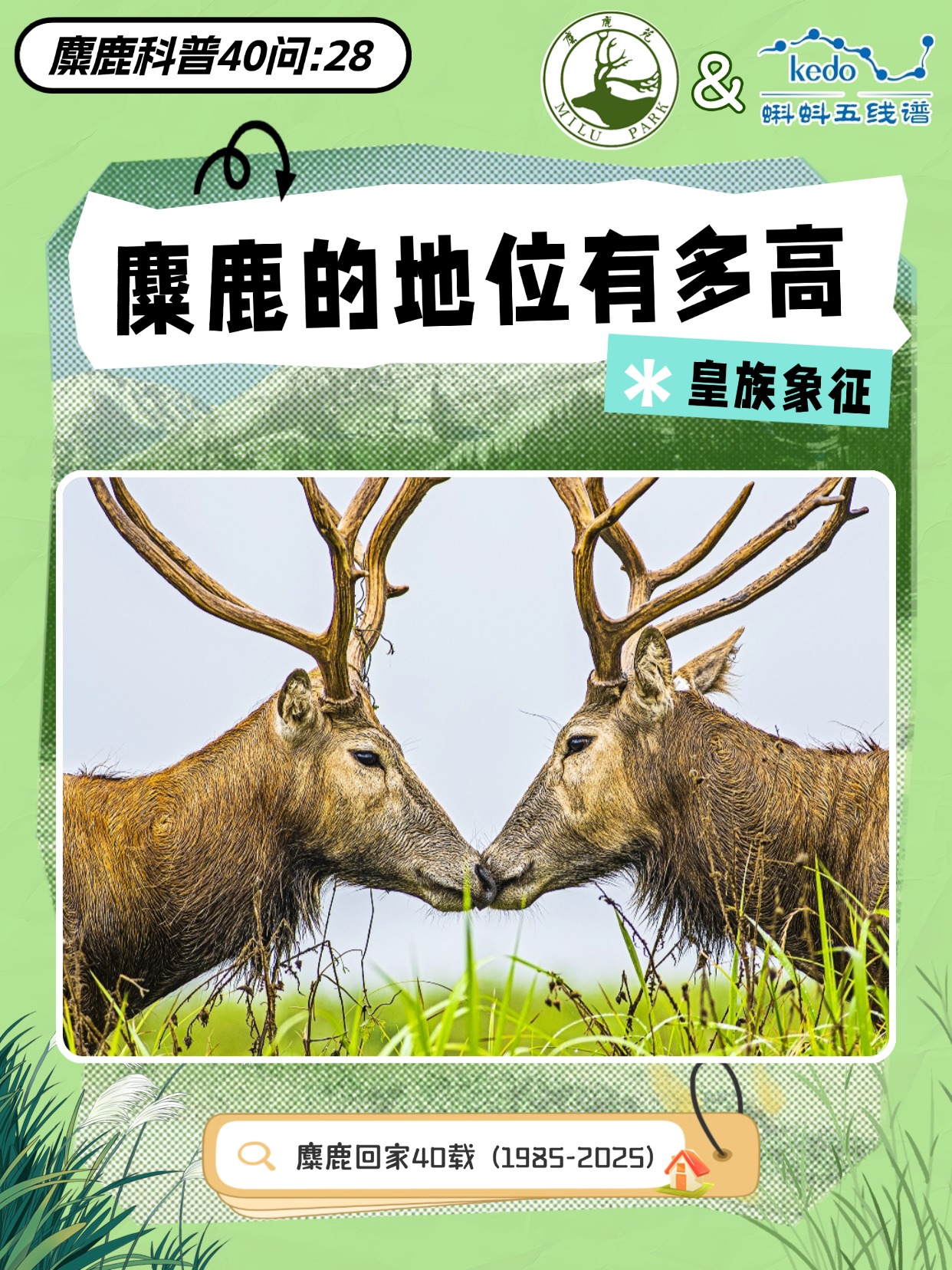

▫️ 雄麋即帝王:古人以雄麋的硕大鹿角、威武体态喻指帝王阳刚之气与统治力,其“角逐”行为被引申为权力竞争的隐喻。

▫️ “逐鹿中原”的深层逻辑:春秋战国以降,“逐鹿”成为争夺天下的代称。《史记·淮阴侯列传》载“秦失其鹿,天下共逐之”,将麋鹿直接指代“王位”,赋予其终极政治符号意义。

四、文化延续:从礼器到文学意象

▫️ 青铜器纹饰:商周青铜器上的麋鹿纹(如“麋尊”)兼具写实与象征意义,其动态造型暗含对自然力量的敬畏与驯化。

▫️ 文学经典中的投射:屈原《九歌》以“文狸”(麋鹿别称)为神灵坐骑,赋予其超自然属性;汉代以后,麋鹿形象逐渐融入仙道文化,成为长生与祥瑞的象征。

🌿 结语:麋鹿的命运轨迹,折射出华夏文明从自然崇拜到礼制建构、再到权力博弈的演进逻辑。其从生态存在到文化符号的升华,不仅是对动物资源的利用,更是先民对秩序、权力与永恒的哲学思考。今日保护麋鹿,亦是对文明基因的溯源与传承。

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱