你看到了什么?

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

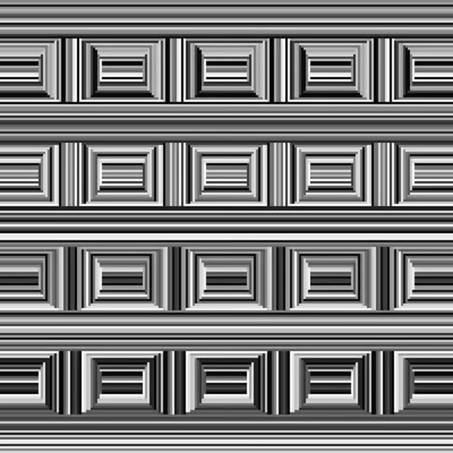

请观察这张图片。你第一眼看到了什么?

大多数观察者看到的,都是一系列排列整齐、富有凹陷感的矩形方块。这似乎显而易见,没什么特别的。

不过,这张图片中其实还藏着16个正圆形,它们由矩形的宽边组成,你看到了吗?一旦你察觉到了它们的存在,似乎就再也无法忽视了。

科弗错觉图中隐藏的矩形与圆形

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

这便是大名鼎鼎的“科弗错觉图”(Coffer illusion)。它恰恰是通往现代心理学和神经科学领域一个核心谜题的入口:我们所有人的眼睛,看到的真的是同一个世界吗?

经验塑造“视界”:来自“木匠世界”的证据

刚刚所提的问题,正是由伦敦政治经济学院的伊万·克鲁平(Ivan Kroupin)所主导的一项研究的核心。

他的团队分别向三组文化背景迥异的人群——英国/美国的城市居民、纳米比亚半城市化的小镇奥普沃(Opuwo)居民,以及生活在传统圆形茅屋村落的希姆巴族(Himba)人——展示了这张“科弗错觉图”,并询问他们从中看到了什么。

在英美城市参与者中,高达81%的人第一眼只看到了矩形;只有17%的人先看到了矩形,后看到了圆形。

而对于奥普沃居民来说,有高达67%的参与者首先看到了圆形,然后才看到了矩形。

到了村落中的希姆巴族人,这种差异更加大了:有48%的参与者只看到了圆形,没有看到矩形;另有近一半的人先看到了圆形,而后才看到矩形。

参与者答案比例

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

为什么会这样呢?

研究团队认为,这强有力地证明了一个被称为“木匠世界假说”(Carpentered World Hypothesis)的理论。

该假说指出,生活在现代城市中的人,每天都被大量的直线、直角和规整的几何图形所包围——高楼大厦、方正的房间、规整的家具等等。我们的大脑在潜移默化中被这种“木匠化”的环境反复训练,从而形成了一种强大的视觉习惯,即在解读模糊或复杂的图像时,会优先识别出这些熟悉的“人造”特征。

现代都市中的摩天大楼(图源:Alexandre Ultré|Wikimedia Commons)

而生活在纳米比亚乡野的希姆巴族人,他们的世界由圆形的茅屋、起伏的山峦和蜿蜒的河流构成,充满了自然的曲线形态。因此,他们的视觉系统被“调校”得对圆形更加敏感。

希姆巴村庄(图源:Hans Hillewaert|Wikimedia Commons)

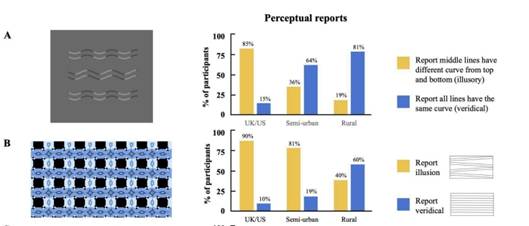

为了证明这并非孤例,该团队还对参与者测试了“曲率失明错觉”(Curvature Blindness Illusion)和“咖啡馆墙错觉”(Cafe Wall Illusion)。

上图为“曲率失明错觉”,研究询问参与者中间的线条曲率是否与上下两条不一致;下图为“咖啡墙角错觉”,研究询问参与者深浅色之间的线条是否平行

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

结果显示,生活在城市环境的英美参与者更容易将模糊的曲线看成“尖锐的角”,将平行的直线看成“倾斜的线”。而纳米比亚乡野的参与者则更倾向于看到图像本来的样子——曲线就是曲线,平行线就是平行线。这似乎都说明了:环境不仅影响了我们“如何去看”,甚至决定了我们“能看到什么”。

普遍性的回归:一个无法被环境解释的错觉

不过,事实果真如此吗?环境真的决定了我们的“视界”吗?

来自杜克大学和约翰霍普金斯大学的另一批科学家,多莎·阿米尔(Dorsa Amir)和查兹·费尔斯通(Chaz Firestone)对此提出了挑战。他们认为,至少对于某些经典的视觉错觉而言,“木匠世界假说”是错误的。

他们分析的焦点,是心理学中著名的“米勒-莱尔错觉”(Müller-Lyer Illusion)。

著名的米勒-莱尔错觉,上图中的三条线段在视觉上不等长,实则不然

(图源:Fibonacci|Wikimedia Commons)

长期以来,“木匠世界假说”为这个错觉提供了一个近乎完美的解释:向外的箭头(<-->)就像房间的凸角,因此大脑会判断它代表的线段更短;向内的箭头(>--<)则像建筑的凹角,显得更长。这个解释曾是文化心理学的基石。

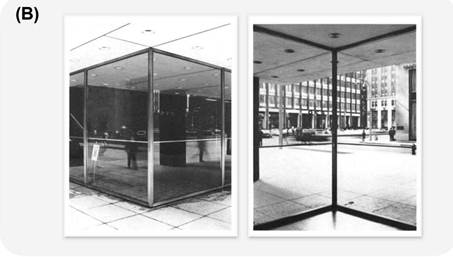

房间外的“凸角”和房间内的“凹角”

(图源:R. L.Gregory,1968,Scientific American,219(5),p.71. doi.org/10.1038/scienti camerican1168-66)

阿米尔和费尔斯通系统地梳理了各领域的研究,提出了足足五个强有力的反驳证据:

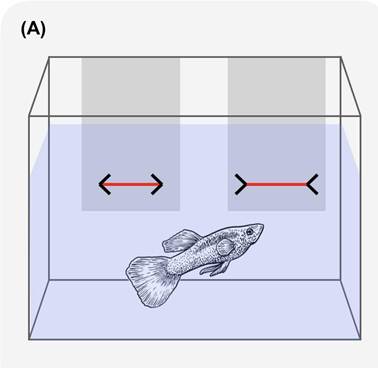

其一,不止人类,动物也会上当。从孔雀鱼、鸽子到蜥蜴,许多非人类动物都会被错觉所误导。它们并不生活在人类的“木匠世界”里,因此,这种错觉的产生更可能是深植于多种生物视觉系统中的古老机制。

在过往实验中,科学家训练孔雀鱼选择游向实际更长的线以获取奖励。而当它们面对米勒-莱尔错觉图时,会倾向于选择“视觉上更长”的内箭头线。

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

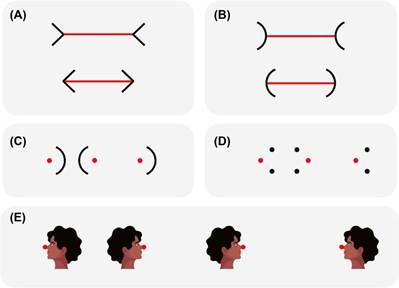

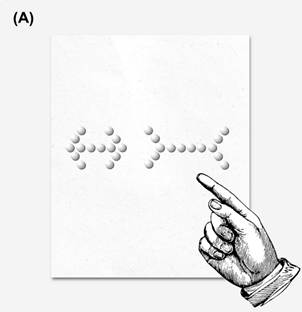

其二,不止是直线,曲线也能引起错觉。“木匠世界假说”强依赖于“直线”和“直角”这两个人造建筑的关键元素。然而,即便将图中的直线换成弯曲的线条,或者是一排离散的点,只要两端的“箭头”方向不变,错觉依然强烈。

错觉的产生并不依赖于直线、直角概念

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

其三,错觉超越了视觉经验,触觉也会被“骗”。如果错觉源于我们对三维视觉世界的经验,那么它理应只在视觉通道中起作用。然而,研究团队让参与者蒙上双眼,发现带有向内箭头的线段摸起来依然更长。

触觉也会被骗

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

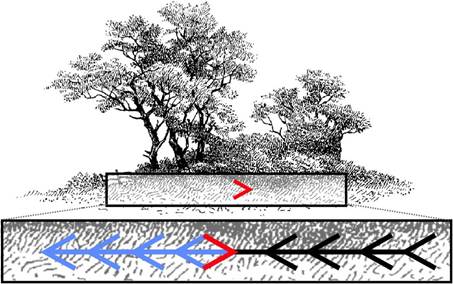

其四,自然场景就已足够,城市并非必要条件。科学家利用计算机对数千张纯粹的自然风景照片(如森林、山脉)进行统计分析,发现在自然透视中,类似向内箭头的线原本就与更长、更远的事物相关联。换句话说,米勒-莱尔错觉的产生无需依赖人造物和建筑结构,自然界本身就已经为大脑提供了足够的“训练数据”。

自然界本身就包含了无数向内、向外箭头的线条

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

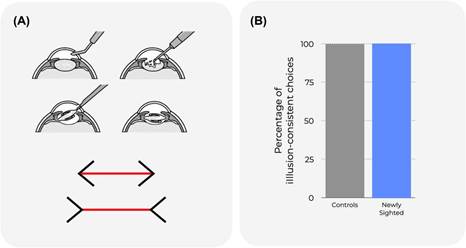

最后,错觉并非后天习得的。在一项名为“普拉卡什计划”(Project Prakash)的研究中,科学家们为一群因先天性白内障而失明的印度儿童免费施行了复明手术。在这些孩子平生第一次清晰地看见世界后的短短几小时内,他们都明确感受到了米勒-莱尔错觉。这说明,它更像是一种大脑视觉系统的“预装程序”。

在进行了白内障手术后,孩子们无一例外都感受到了这种错觉

(图源:doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3)

辩论终局:“仍需更多研究”

我们该如何理解这个看似矛盾的局面?

我们大脑的认知,不仅由生理结构塑造,也受到多种复杂因素共同影响。这两项研究的针锋相对,恰恰反映了科学的进步和辩证性:它从不提供简单的答案,而是展示给我们更多的可能,构建更为全面的图景。

或许,两类错觉触发的是大脑中的不同处理层级;或许,文化差异的影响确实存在,只是“木匠世界假说”过于简化;又或许,科学家们的研究方法存在误差……无论如何,面对复杂的大脑,“仍需更多研究”,在此刻显得尤为真诚,也无比令人期待。

参考资料:

[1] Ivan Kroupin, Helen Elizabeth Davis, Aparicio José Paredes Lopes, Talia Konkle, and Michael Muthukrishna (2025), Visual illusions reveal wide range of cross-cultural differences in visual perception. https://doi.org/10.31234/osf.io/gxzcp_v3

[2] Amir, Dorsa & Firestone, Chaz (2025). Is visual perception WEIRD? The Müller-Lyer illusion and the Cultural Byproduct Hypothesis. Psychological Review.

[3] https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/05/optical-illusions-see-world-perception#comments

作者:刘若冰

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:付昌义 南京工业大学副教授 江苏省科普作家协会科幻专委会主任委员

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱