许多人的童年记忆里,都藏着《黑猫警长》中那段令人心惊的剧情:螳螂新娘与新郎刚完成婚礼,新郎便离奇失踪,现场只留下残缺的肢体。随着黑猫警长的深入调查,真相终于揭开——竟是新娘在新婚之夜吃掉了自己的丈夫。

螳螂丈夫的残骸(图源:《黑猫警长》)

当时的我们或许和动画中的警员一样费解:为何“爱情”会以如此血腥的方式收场?雌螳螂就非得吃掉雄螳螂才行吗?其实,这并非动画的虚构演绎,而是螳螂世界中真实存在的“性食同类”现象。这一残酷行为背后,藏着昆虫界最精妙的生存智慧。

冷血猎手的浪漫——从螳螂说起

螳螂(Mantodea)家族拥有约2500个成员,足迹遍布全球全球除寒冷地域外的各式陆生环境中。它们标志性的三角形头部能灵活转动,一对发达的前肢始终保持“祈祷”姿态,看似虔诚,实则暗藏杀机——这对捕捉足能在0.05秒内闪电出击,牢牢锁住猎物。作为纯粹的肉食性昆虫,苍蝇、蝗虫、蜜蜂都是它们的盘中餐,甚至小型鸟类也可能沦为其捕食对象。

一只螳螂停在树枝上(图源:Mihai C. Popa|Wikipedia)

然而在螳螂的食谱中,“同类”始终占据特殊一席。除了交配时雌螳螂吞食雄螳螂的极端情况,当饥饿状态或种群密度过高时,螳螂幼虫之间的互相残食也屡见不鲜。

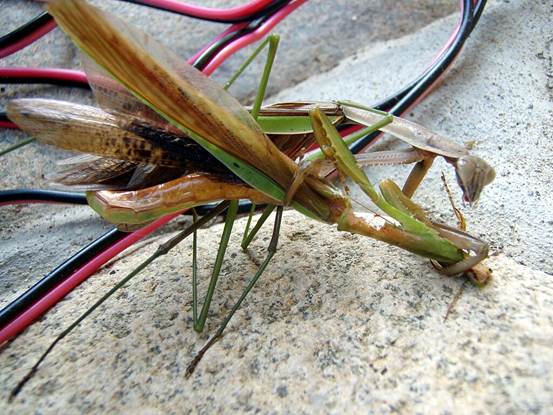

螳螂正在吃掉自己的同类(图源:Oliver Koemmerling)

科学家将这种行为统称为“同类相食”(cannibalism),其中交配场景下的特殊情况,被精准定义为“性食同类”(sexual cannibalism),也就是《黑猫警长》中剧情的生物学原型。

“爱”的代价——性食同类到底怎么发生?

螳螂的“杀夫”可不是偶然发生的个例,而是实打实的普遍行为。根据对螳螂种类的系统性研究显示,约90%的捕食性螳螂种类都存在性食同类的现象——也就是说,绝大多数以捕猎为生的螳螂,都可能上演这种“爱情惨剧”。

一只雌性中华大刀螳正在吃掉一只与她交配中的雄性(图源:Apple2000|Wikipedia)

不过,动画和实验室观察可能都放大了这一现象的残酷性。野外追踪研究显示,自然环境中螳螂性食同类的发生率仅为13%至31%,而实验室中因环境封闭等因素,发生率常超过50%。这意味着,大多数雄螳螂其实能在完成交配后顺利脱身,“杀夫传说”更多是人类观察场景局限造成的认知偏差。

以我们熟悉的中华大刀螳(Tenodera Sinensis)为例,单次相遇后有83%的雄性能成功“逃生”,但架不住螳螂会多次交配,雄性被吃的概率会随着求偶次数增加而累积上升。而决定这场“爱情生死局”的关键因素,很可能是雌性的“饭饱程度”——吃不饱的雌性,攻击配偶的概率远高于食物充足的个体。

雄性中华大刀螳(图源:Luc Viatour|Wikipedia)

更令人震惊的是,即使雄螳螂的头部被雌螳螂咬掉,交配行为仍能持续进行。科学家通过解剖发现,雄螳螂的交配行为主要由腹神经节支配,头部的神经中枢反而会释放抑制信号。头部缺失后,抑制信号消失,腹部也会在不受控制地情况下自主完成交尾动作。

不过,这种“无头交配”更可能是实验室干扰所导致的。在不受打扰且雌性饱食的环境里,螳螂会上演浪漫的“求偶仪式”:雄性会跳着专属的求偶舞,吸引雌性把注意力从“觅食”转到“交配”上,避免被吃掉。

为什么雌螳螂要吃掉雄螳螂?

若抛开人类的情感滤镜,雌螳螂的“杀夫”行为并非残忍本能,而是经过进化筛选的生存策略,目前学界主流有几个解释:

首先是“能量补给假说”。雌螳螂产卵需要消耗巨大能量,一枚卵鞘往往包含数百枚卵,充足的营养直接决定卵的存活率。与吃掉配偶的雌螳螂相比,未食同类的雌性产卵量少20%,孵化率低近30%。对雌螳螂而言,吃掉雄螳螂本质是为后代争取更多生存资源,雄螳螂的“牺牲”直接提升了自身基因的延续概率,《黑猫警长》的剧情也采用了这一说法。

《黑猫警长》中的螳螂丈夫为了后代而自愿牺牲(图源:《黑猫警长》)

其次是“择偶机制假说”。雌螳螂的攻击精准指向动作迟缓、体型较小的雄性个体——这些特征恰好说明雄性竞争力较弱。通过捕食求偶者,雌螳螂既能补充能量,又间接完成了“优生筛选”,确保只有反应敏捷、体型强壮的雄性才能成功传递基因。

雄螳螂的体型通常比雌性小(图源:Ugrashakvia Wikicommons)

最后是“觅食误判假说”。螳螂属于典型的反射型捕食者,对移动的物体极度敏感,却缺乏精准的识别能力。当雄螳螂主动靠近时,饥饿的雌螳螂可能无法区分“追求者”和“猎物”,攻击行为本质是捕食本能的误触发,是天性与繁殖冲动碰撞产生的“美丽误会”。然这种说法在三种中的认可度并不如前两者高。

雄螳螂的生存智慧——从逃跑到献身

面对配偶的潜在威胁,雄螳螂并未束手待毙,而是进化出一套完整的求生策略。最核心的技巧是“潜行求偶”:接近雌性时,雄螳螂会保持极低的移动速度,身体紧贴地面,几乎与环境融为一体,待时机成熟时突然跳跃到雌性背部完成交配,最大限度缩短暴露在雌螳螂面前时间。

交配中的螳螂(图源:Oliver Koemmerling)

更聪明的是,雄螳螂能通过观察雌性状态调整策略。研究显示,它们会通过雌性的腹部饱满度、触角摆动频率判断其饥饿程度:面对饱食的雌性,雄螳螂会大胆靠近,交配效率提升40%;如果它们察觉到雌性焦躁不安或腹部扁平(这是饥饿的信号!),则会停在安全距离外观察,甚至直接放弃求偶,避免沦为“晚餐”。

“杀夫”不只螳螂

性食同类并非螳螂独有的“爱情悲剧”,而是生物界普遍存在的适应性行为。最著名的例子是黑寡妇蜘蛛——多数雌蛛在交配后会吃掉雄蛛,“寡妇”之名便源于此;蝎子交配后,雄性若未能及时逃离,也可能成为配偶的食物;某些甲壳类动物和鱼类中,甚至存在雄性吞食配偶产下的卵以调节繁殖成本的现象。

性食同类的黑寡妇蜘蛛(图源:Ian Waldie)

科学家将这种行为的本质归纳为“能量与繁殖的权衡法则”。在食物匮乏、生存压力大的环境中,吞食配偶能快速补充能量,直接提升自身存活率或后代发育质量。螳螂的“杀夫”行为,只是这一普遍生物策略中最具视觉冲击力的表现形式之一。

重温《黑猫警长》的剧情时,我们仍会为雄螳螂的命运唏嘘;但从自然法则视角审视,螳螂的“致命爱情”其实是生命进化的理性选择。雌螳螂的捕食不是出于恶意,而是为后代积累能量的生存必需;雄螳螂的奋不顾身也不是盲目牺牲,而是基因延续的本能驱动。

参考资料:

1. Liske, E., & Davis, W. J. (1984). Courtship and mating behavior of the Chinese praying mantis Tenodera aridifolia sinensis. Animal Behaviour, 32(1), 230–236.

2. Barry, K. L., Holwell, G. I., & Herberstein, M. E. (2008). Male praying mantids use courtship behavior to avoid sexual cannibalism. PNAS, 105(32), 12045–12050.

3. Wieland, F. (2013). Mantodea: Gottesanbeterinnen der Welt. Münster: Westarp Wissenschaften.

4. Andrade, M. C. B. (1996). Sexual selection for male sacrifice in the Australian redback spider. Science, 271(5245), 70–72.

5. Roeder, K. D. (1935). An experimental analysis of the sexual behavior of the praying mantis (Mantis religiosa). Journal of Experimental Zoology, 71(2), 223–239.

6. 《黑猫警长》(上海美术电影制片厂,1984年)

作者:刘若冰

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:张云峰 中国科学院动物研究所 研究员

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱