出品:科普中国

作者:刘芳敏(山东大学物理学院)

监制:中国科普博览

从一头鲸鱼开始的浪潮

2014年夏天,一幅震撼的画面在全球社交媒体刷屏:一头巨大的虚拟鲸鱼从空旷的篮球馆地板中破“地”而出,腾空飞跃,水花四溅,引发在场观众阵阵惊呼。尽管后来被证实仅为视觉特效,但它以一种极具戏剧性的方式,将“虚拟现实”及相关技术从实验室与科幻圈推入了公众视野。

篮球馆的虚拟鲸鱼视频截图

(图片来源:GeekPark(极客公园))

自此,虚拟现实技术发展真正步入快车道。科技巨头纷纷布局,从硬件到内容,生态初步形成;科研院校则在光学、材料、传感、计算机视觉等基础领域持续深耕。经历了一段集中性的成果爆发,随后的2016年也被称为“虚拟现实元年”。

那么,虚拟现实的技术内核是什么?它经历了怎样的发展历程,处于什么阶段,又将迈向怎样的未来?那扇通往虚拟世界的大门,何时会彻底敞开?

什么是虚拟现实技术?一场精心策划的“感官模拟”

虚拟现实技术主要涵盖三个方向:VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和MR(混合现实)。

VR:创造完全虚拟的环境,被称为“白日梦”;

AR:在现实世界叠加虚拟信息,被戏称为“活见鬼”;

MR:则是VR与AR的融合,用户可在虚实结合的环境中自由交互。

具体而言,虚拟现实(Virtual Reality)是一种利用计算机生成三维沉浸式环境,并通过多感官反馈——主要是视觉与听觉,其次是触觉、力觉等——使用户产生身临其境之感的技术。其实现依赖于以下三个核心要素:

沉浸感:借助头戴显示设备完全覆盖用户视野,配合空间音频设备提供听觉输入,将用户与现实世界的光线与声音隔离,使其从生理和心理上确信自己处于另一个世界。

交互性:用户不仅是观察者,更能通过空间定位系统、控制手柄、触觉手套、眼动追踪乃至全身动捕设备,实时与虚拟世界互动。例如,当用户试图抓取虚拟杯子时,其手部动作能被精确捕捉并实时呈现。

构想性:虚拟现实不仅能模拟现实,更能创造出不存在的事物与场景,拓展人类体验的边界。无论是漫步远古恐龙世界,还是深入人体血管进行医疗探索,皆可成为“现实”。

虚拟现实的起源:一个比想象更久远的梦

尽管虚拟现实在近十年才迎来爆发,人类对创造虚拟世界的渴望却源远流长。其思想萌芽可追溯至文艺复兴时期的透视画法,艺术家们试图在二维平面上营造三维空间的幻觉。

现代虚拟现实技术的发展则沿以下轨迹演进:

1930年代:概念初现

美国科幻作家斯坦利·G·温鲍姆在《皮格马利翁的眼镜》中描述了一副能体验视觉、听觉、味觉与触觉的虚拟世界眼镜,被视为虚拟现实概念的文学起源。

“皮格马利翁的眼镜”概念图

(图片来源:Wikimedia Commons / Public Domain)

1950–60年代:感官影院

莫顿·海利格发明了一款名为“Sensorama”的设备,结合3D显示器、立体声、风扇、气味发生器和振动座椅,为用户提供摩托车骑行的多感官体验,被誉为“VR鼻祖”。

莫顿·海利格于1962年发明的“Sensorama”模拟器

(图片来源:Wikimedia Commons / Public Domain)

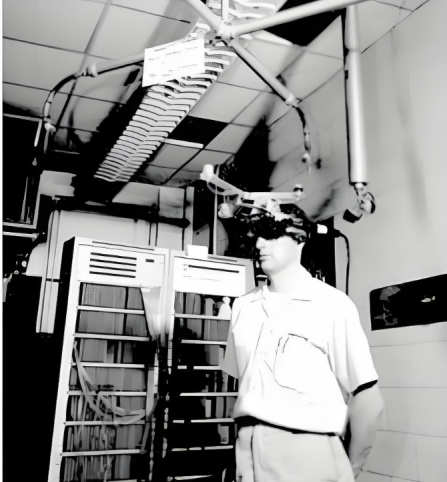

1968年:首款VR头显问世

计算机图形学之父伊凡·萨瑟兰与其学生鲍勃·斯普劳尔创造了名为“达摩克利斯之剑”的头戴显示器。尽管造型笨重、图像简陋,但它确立了VR头显的基本形态。

伊凡·萨瑟兰于1968年开发的“达摩克利斯之剑”

(图片来源:Computer History Museum)

1980年代:名定天下

美国VPL公司创始人杰伦·拉尼尔正式提出“Virtual Reality”一词,并推出首款商业化VR头盔与数据手套,虚拟现实技术首次形成完整体系。

从“玩具”到“工具”的蜕变

历经数十年技术积累,尤其在显示、计算与追踪领域的突破,虚拟现实已从科幻概念转变为深刻影响多个领域的实用工具:

游戏与娱乐:沉浸体验的核心阵地

游戏是虚拟现实应用最成熟的领域。VR游戏通过头显与手柄将玩家完全置于虚拟世界,实现从“旁观”到“参与”的转变,极大提升临场感与互动性。此外,VR在影视、直播与虚拟旅游中也广泛应用,用户足不出户即可“亲临”音乐会、探索古迹或漫游异国,重塑娱乐消费模式。

教育与培训:安全高效的“演练场”

虚拟现实为教育和职业培训带来革命。它可模拟高风险或高成本场景,如医疗手术、飞行训练、设备维修等,学员可在无风险环境中反复练习,提升技能并降低成本。在基础教育中,学生可通过VR“走进”历史、潜入分子内部或遨游太阳系,将抽象知识转化为直观体验。

医疗与健康:精准治疗与康复辅助

在医疗领域,VR用于暴露疗法,帮助患者(如恐高症、创伤后应激障碍)在可控虚拟环境中克服恐惧;在疼痛管理中,通过沉浸体验分散患者注意力;在康复训练中,设计虚拟任务激励患者主动恢复运动功能。此外,VR还为外科医生提供复杂手术的预演平台,提高手术成功率。

工业与设计:从概念到产品的加速器

虚拟现实是实现“工业元宇宙”的关键。工程师可利用VR评审产品原型,在虚拟空间中全方位审视、拆解与测试,显著缩短研发周期并节约成本。在建筑与房地产行业,客户可在动工前“走进”未来家园,进行沉浸漫游与方案修改。

社交与协作:跨越时空的“连接器”

VR社交平台构建新型社交形态。用户以虚拟化身在共享空间中聚会、开会、协作或观看演出,不仅提供更丰富的非语言交流线索,也打破地理限制,为远程协作与社交互动提供全新解决方案。

虚拟现实应用场景示意:虚拟办公(右上)、虚拟医疗(左下)、虚拟设计(右下)

(图片来源:Meta Horizon Worlds)

虚拟现实技术面临的困难——大门前的重重枷锁

尽管发展迅速,虚拟现实技术要像智能手机一样普及,仍面临严峻挑战:

眩晕感与舒适性问题:这是虚拟现实设备的“阿喀琉斯之踵”。成因包括“运动延迟”与“视觉辐辏调节冲突”。当头部转动与画面更新不同步,或虚拟景深与眼睛焦距不匹配时,大脑会产生感知冲突,导致眩晕。此外,设备笨重、佩戴不适也影响长时间使用。

交互方式的局限:当前主流的手柄交互并非最自然的方式。实现精准、无延迟且符合直觉的“自然交互”(如手部追踪、眼动追踪、力反馈)仍是技术难题。

“虚拟”与“现实”的壁垒:现有设备主要覆盖视觉与听觉,在触觉、嗅觉、味觉等感官模拟上进展有限。缺乏真实触感,用户无法真正“拿起”虚拟物体,使真实感受到制约。

逼真度与算力鸿沟:创造逼真虚拟世界需要近乎无限的图形细节与物理仿真,算力消耗巨大。如何在移动设备上实现电影级实时渲染,是产业面临的重大挑战。

社会与伦理问题初现:当人们以“化身”存在于虚拟世界,身份、行为规范与情感连接如何定义?虚拟环境中的隐私与数据安全如何保障?这些都是技术之外却至关重要的问题。

未来的发展路径——推开大门的钥匙

为解决上述挑战,业界正沿着以下路径持续推进:

技术突破路径:

1.视觉革命:解决眩晕核心

未来将依赖“可变焦显示”技术克服视觉辐辏调节冲突,采用Micro-OLED、Mini-LED等更高分辨率与刷新率的显示屏。最终方向可能是视网膜投影或光场显示。

2.交互革命:从手柄到全身

“Inside-Out追踪”技术将更加精准;手部与眼动追踪将成为标配;触觉反馈手套与力反馈外骨骼将提供真实触感。

3.形态革命:从头盔到眼镜

通过折叠光路、自由曲面、光波导与全息光学元件等技术,未来设备将变得如普通眼镜般轻便时尚,实现全天佩戴。

生态与内容路径:

1.“元宇宙”的驱动

国际多家公司倡导的“元宇宙”旨在创造持久、共享的虚拟空间,为VR提供宏大应用场景与内容需求,推动技术与生态发展。

2.AI的赋能

人工智能将用于生成无限丰富的虚拟场景与智能角色,使虚拟世界更加动态真实。

标准与规范路径:

建立行业通用的硬件与软件标准,促进设备兼容与内容互通。

推动相关法律法规建设,界定虚拟世界中的行为准则、经济规则与法律责任,保障用户权益与安全。

当虚拟与现实交融:最终的形态与生活的变革

虚拟现实的最终形态将不再是今天的头显,而是“无缝融入生活、与环境共生的计算层”,成为继个人电脑、智能手机之后的“下一代通用计算平台”。

工作方式的变革:物理办公室将消失,人们可通过虚拟化身进入共同工作空间,与全球同事协同办公,面前是无数高清虚拟屏幕,远程协作如面对面般高效。

社交与娱乐的革新:与远方亲友“相聚”不再是视频通话中的小窗口,而是共处同一虚拟客厅聊天、观影、游戏。演唱会与体育赛事将提供前所未有的沉浸视角。

教育医疗的普惠:顶尖教育资源(如清华课堂、故宫导览)将通过VR触手可及。远程医疗不再局限于问诊,医生可借助触觉手套为千里之外患者进行虚拟触诊。

空间与距离的重新定义:虚拟世界将极大压缩物理距离的意义,拓展人类存在与体验的边界。

虚拟世界的大门何时打开?

虚拟世界之门不会在某一刻“轰然洞开”,而将在持续探索中“缓缓开启”。2014年的那头鲸鱼,是门缝中透出的第一缕强光。如今,我们已能窥见门后瑰丽世界的一角。

当显示技术攻克眩晕难题,当交互设备如抚摸皮肤般自然,当虚拟内容如现实一般丰富,当这一切集成于一副轻便时尚的眼镜中时——我们将发现,那扇门已悄然消失。届时,虚拟与现实不再是两个对立的世界,而是相互交织、无缝融合的统一体。我们将在虚实之间自由穿梭,利用虚拟技术增强现实中的感知、能力与效率。

虚拟现实之门的敞开,不取决于单一技术节点,而是技术、内容、生态与社会协同演进的结果。前路依然漫长,但方向已然清晰。我们,正是这场伟大变革的见证者与参与者。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览