出品:科普中国

作者:胡勇(东北大学长聘教授)

监制:中国科普博览

清晨叫醒你的智能手环,通勤时帮你导航的手机,还有厨房里把饭煮得刚好的电饭煲——这些天天用的东西里,都藏着同一个身影。它不是什么神秘黑科技,也不是虚构的魔法,是真实存在的材料,我们给它起名叫作“电子世界里的魔力石头”,几乎所有现代设备的核心都靠它运转。这块看似普通的材料,像文明的神经中枢一样,悄悄带动着我们生活的每一次变化。今天咱们就揭开它的面纱,看看这块“石头”怎么从实验室走到全世界,成为了改变人类文明的关键力量。

前世:神秘的“两面派”物质

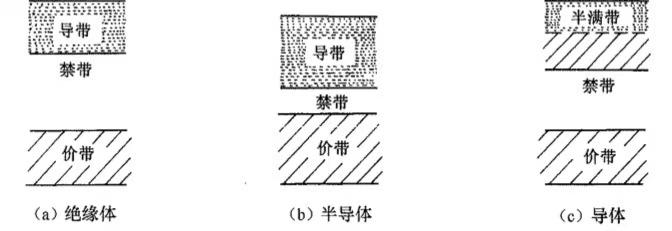

要说半导体是什么,我们得先从材料世界的“二元对立”说起。在半导体登上历史舞台之前,物质世界泾渭分明:像铜、铁这类能顺畅导电的,被称为“导体”,好比畅通无阻的高速公路;而像塑料、橡胶这类完全阻挡电流的,则是“绝缘体”,如同密不透风的围墙。

绝缘体、半导体和导体的能带示意图

(图片来源:《半导体物理学》)

半导体,恰恰是介于二者之间的“两面派”。更神奇的是,它能像门闩一样控制电流的开关。它的导电性并非一成不变——不像导体那样“死心塌地”,也不像绝缘体那样“顽固不化”,而是会受到温度、光照,特别是掺入微量杂质的影响。

早在19世纪,科学家就注意到了硫化铅、氧化亚铜等材料的这种“古怪”的行为。但在当时,它们仅仅被用作“检波器”,安置在早期收音机中捕捉微弱的无线电信号。此时的它就像一颗被埋在沙子里的小宝石,没人发现其真正的价值。

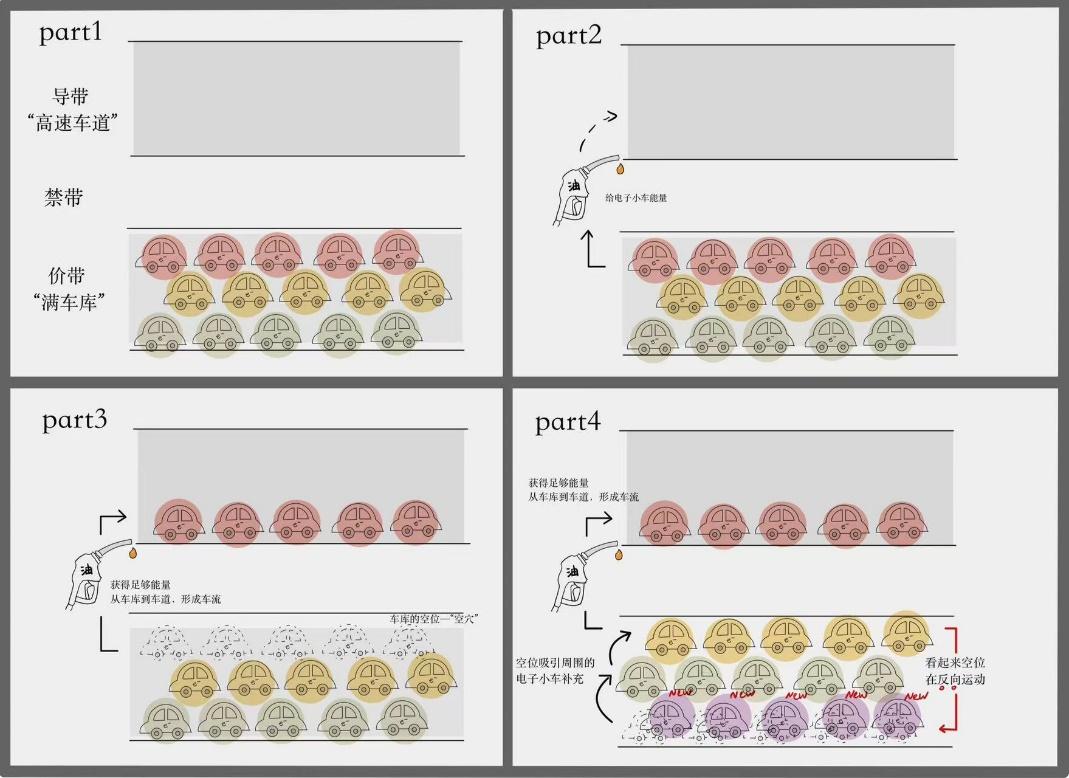

直到20世纪三四十年代,量子力学的兴起,才真正揭开了半导体导电性的谜团。它的秘密藏在内部那精巧的能带结构里。我们不妨将其想象成一座层次分明的“电子停车场”:价带就像停满了电子的“满车库”,电子们紧密相挨,几乎没有活动空间;而导带则是空荡的“高速车道”,只有获得足够能量的电子,才能越过能隙,从“车库”跃上“车道”,化身为自由的电荷,参与电流的流动。当电子离开原本的位置后,车库里便出现一个空位——这就是“空穴”。它会吸引周围的电子不断填补,从而让“空穴”看似在反方向移动。

图以电子停车场类比,展示价带、导带中电子与空穴的行为

(图片来源:作者绘制)

于是,在半导体里面,电子和空穴会一起运动形成特别的状态。这种双重导电的方式,让半导体有了既不像导体也不像绝缘体的独特电学性质,也为后来的电子革命留下了伏笔。不过那时候,它还只是实验室里让人感兴趣的“科学宝贝”,能改变世界的巨大潜力还在等着被人发现。

诞生:改变世界的“点金石”——晶体管

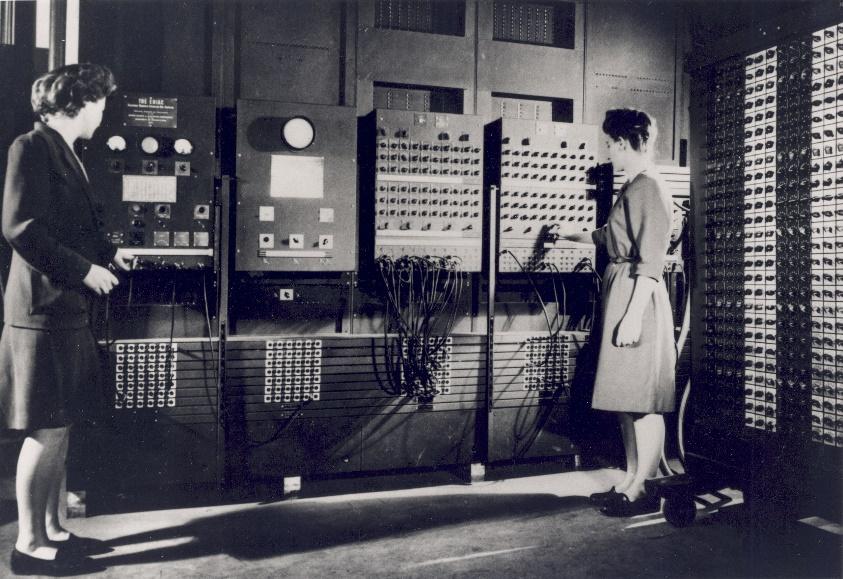

在半导体真正“发光”之前,电子设备的核心是笨重的“真空管”。且看1946年问世的第一台通用计算机ENIAC:它使用了1.8万只真空管,占地170平方米,活像一间电子“温室”,功耗高达150千瓦,每次启动都足以让整个街区的灯光为之一暗。

1946年问世的第一台通用计算机 ENIAC

(图片来源:Wikipedia)

1947年,变革悄悄开始了。美国贝尔实验室里,巴丁、布拉顿和肖克利三位科学家做出了世界上第一个晶体管。这个发明后来被称作“20 世纪最伟大的发明”,不光让他们拿到了诺贝尔物理学奖,也让人类正式走进了信息时代。

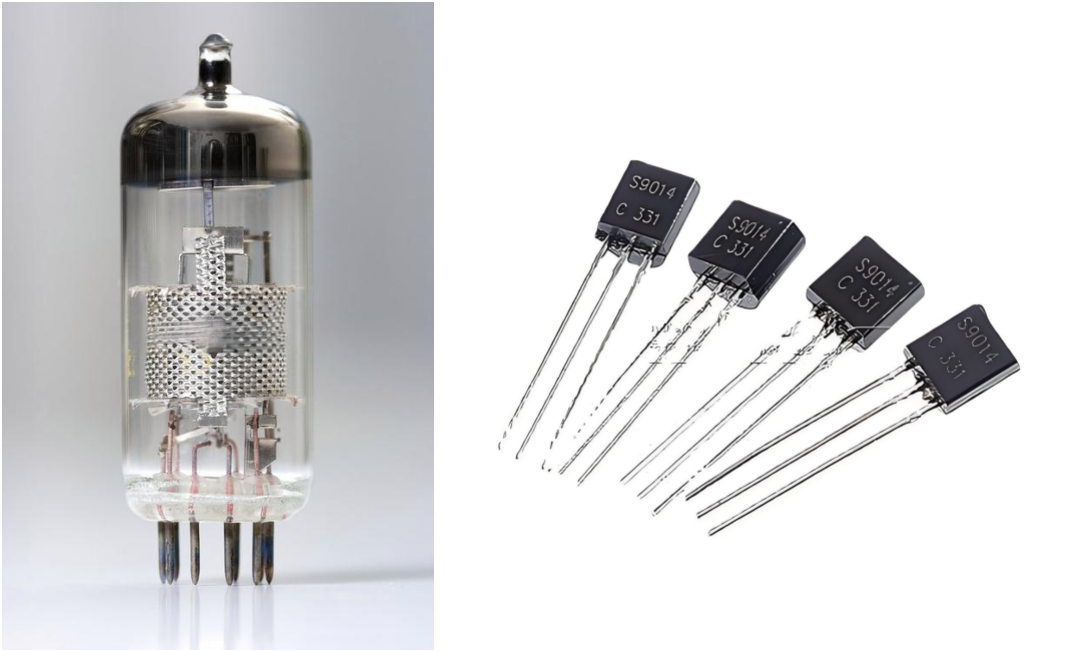

真空管(左)和晶体管(右)

(图片来源:新视界)

你可能会问:晶体管究竟是什么?它有何魔力?

我们可以将它比作一个精准的微型水龙头:只需用极小的力气(微弱的电流或电压)拧动阀门,就能控制远大于此的“水流”(强大的输出电流)。这就是它的“开关功能”,对应着计算机世界最底层的“0”(关)与“1”(开)。同时,它还能扮演“扩音器”的角色,将微弱的电信号放大成千上万倍,让我们能清晰地通电话、听广播、看视频。

晶体管的出现是革命性的。它凭借小巧、可靠、省电、长寿的绝对优势,将笨重的真空管“赶下了台”。从此,人们得以制造出便携的收音机、轻便的计算机。半导体,不再只是一块“特殊材料”,而是撑起了一个全新的产业,真正推开了信息时代的大门。

今生:从晶体管到芯片——一场集成革命

单个晶体管虽然小巧,但要想建造复杂的计算机,需要成千上万个晶体管相互连接,这依然是项庞大的工程。

1958年有了转折,科学家基尔比等人想了个大胆的主意:能不能把多个晶体管、电阻、电容这些元件,还有它们之间的连接线路,全都集成在同一块半导体晶片上制造呢?这个聪明想法催生出了“集成电路”,就是咱们常说的“芯片”。它从根上解决了元件间连线复杂的问题,也让电子元件从“分立”变成了“集成”,从此开启了微电子时代。

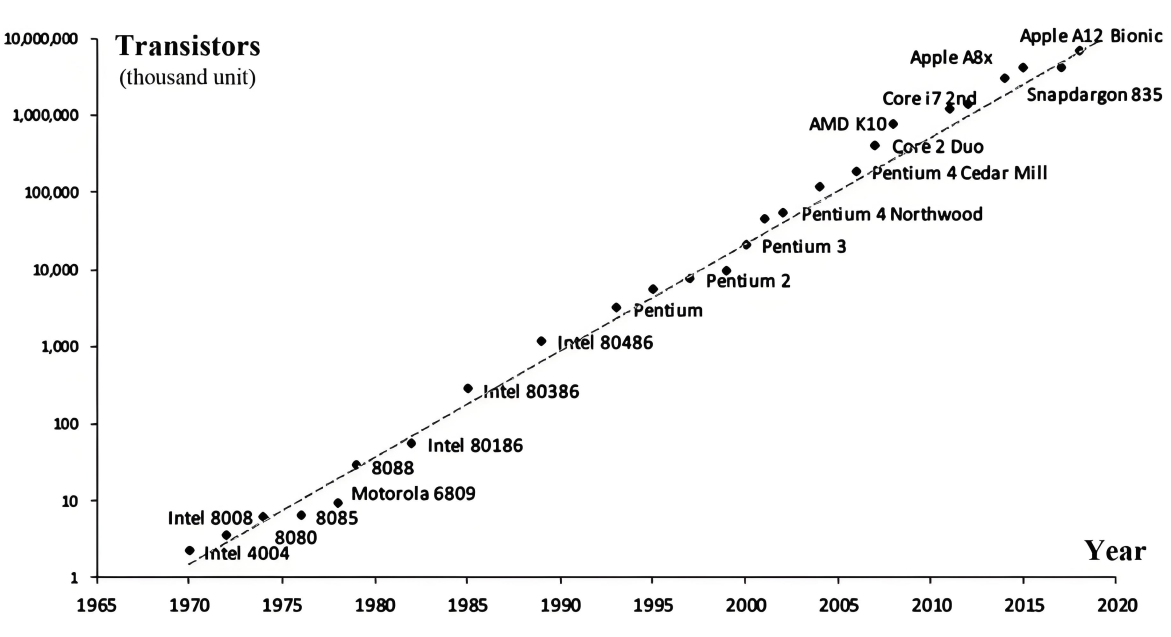

此后,半导体技术就像坐上了“火箭”,沿着“摩尔定律”的轨迹狂飙突进。这条定律是英特尔创始人戈登・摩尔提出的:集成电路上能装的元器件数量,约每18-24个月就会翻一倍,性能也跟着提升一倍。

摩尔定律

(图片来源:参考文献[1])

这意味着尺寸上,早期芯片元器件以微米为单位,如今已缩小至纳米级,相当于将一根头发丝拆分成数万份;性能上,从最初只能容纳几个晶体管到现在指甲盖大小的芯片可集成数百亿个,运算速度较早期计算机提升上亿倍;成本上,单个晶体管的平均价格急剧下降,这也使得电子设备可以进入寻常百姓家。而我们今天的数字世界,就是建立在集成电路这块“魔力基石”之上的。

应用:无处不在的“数字心脏”

如今的半导体芯片,早已不再是藏在实验室里的精密元件,而是像空气般无孔不入地融入生活,成为万千设备跳动的“数字心脏”。

在计算和通信领域,芯片一直是核心。CPU是计算机和手机的“大脑”,管着数据处理和指令执行;内存和硬盘像“智能仓库”,存着照片、文档这些数据,要用的时候就能取;通信芯片则是连接世界的“桥梁”,支持Wi-Fi上网、5G视频通话这些功能。

日常生活里,电视、冰箱、空调、智能手表这些设备也都离不开芯片。电视能显示清晰画面,冰箱能精准控温,智能手表能监测健康,这些功能都要靠芯片精准控制。

在更广阔的工业与能源领域,芯片同样发挥着至关重要的作用。工业机器人依靠它完成毫厘不差的操作;电网的智能系统通过它调节电流,避免断电风险;新能源汽车中的自动驾驶系统,也仰赖多个芯片协同工作,实时处理路况与安全信息。

往未来看,不管是人工智能的深度学习、量子计算的潜力,还是物联网的万物互联,都得靠半导体芯片这颗“数字心脏”提供动力。

挑战与未来:“后摩尔定律”时代的探索

如今,我们正面临一个核心挑战:摩尔定律已逐渐逼近其物理极限。当晶体管尺寸缩小至几个纳米时,微观世界的“量子效应”便会打破传统物理规律:电子会像掌握了“穿墙术”一般,发生“量子隧穿效应”,不受控制地穿过本应隔绝的壁垒,导致晶体管开关失灵;与此同时,芯片体积越小,单位面积内的元器件密度越高,热量越难散发,轻则影响性能,重则可能因过热直接损坏。这些问题都成了阻碍半导体继续“变小变强”的拦路虎。

为了突破这一困境,科学家和工程师们正在多条路径上寻求突破。

材料领域里,人们在找比硅更好的“替代品”,比如碳纳米管和石墨烯。这些新材料不仅比硅薄很多,导电能力更强,散热也更快,说不定能让芯片性能有新的突破。

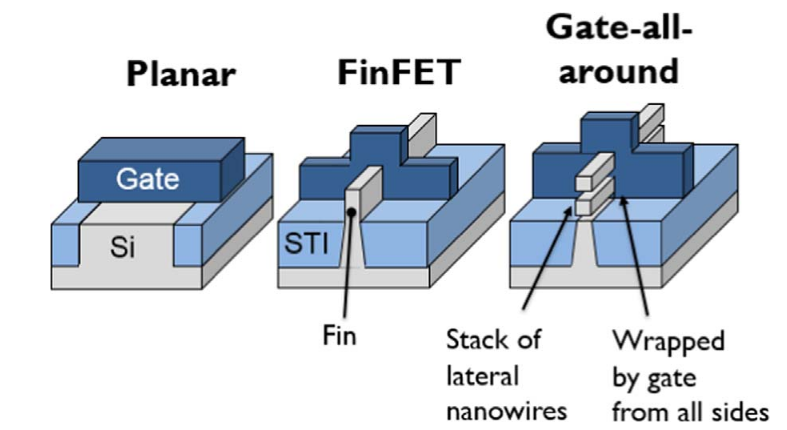

结构设计上,晶体管从2D平面转向了3D立体,比如FinFET(鳍式场效应晶体管)像立起来的“鱼鳍”,能更精准控制电流走向;更先进的GAA(环绕栅极晶体管)则用栅极把导电沟道“四面围住”,像给电子筑了道结实的围栏,大大减少了电流泄漏。

晶体管结构改革

(图片来源:参考文献[2])

而在技术范式上,全新的思路正为半导体打开新空间。Chiplet(芯粒)技术像搭乐高积木一样,将不同功能、不同工艺的芯片灵活组合,突破单晶片面积的限制,达到了提升性能并降低成本的效果;量子芯片则跳出传统二进制的框架,用“量子比特”的叠加态进行运算,理论运算速度可达现有芯片的上亿倍,但目前处于早期研究阶段;光子芯片则用光信号替代电信号传输数据,速度更快,能耗更低。

结语

半导体的故事,是一段从“微观世界”改变“宏观文明”的传奇。它从实验室里一块“怪脾气”的材料,成长为信息时代的“基石”,引领人类从“机械时代”迈入了“数字时代”。

未来,虽然半导体的发展之路依然挑战重重,但人类对更高效计算、更智能生活的追求永不停歇。这块小小的“魔力石头”,必将在未来书写新的篇章,帮助我们实现那些今日尚不敢想象的奇迹。

而我们,正是这段伟大传奇的见证者,更是参与者。

参考文献:

[1]Li, S. (2022). From Moore’s Law to Function Density Law. In: Li, S. (eds) MicroSystem Based on SiP Technology. Springer, Singapore.

[2] A. Hikavyy, I. Zyulkov, H. Mertens, L. Witters, R. Loo, N. Horiguchi. Use of high order precursors for manufacturing gate all around devices. Materials Science in Semiconductor Processing 70, 24-29 (2017).

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览