一、麋鹿的寿命之谜:自然与人为的双重考验

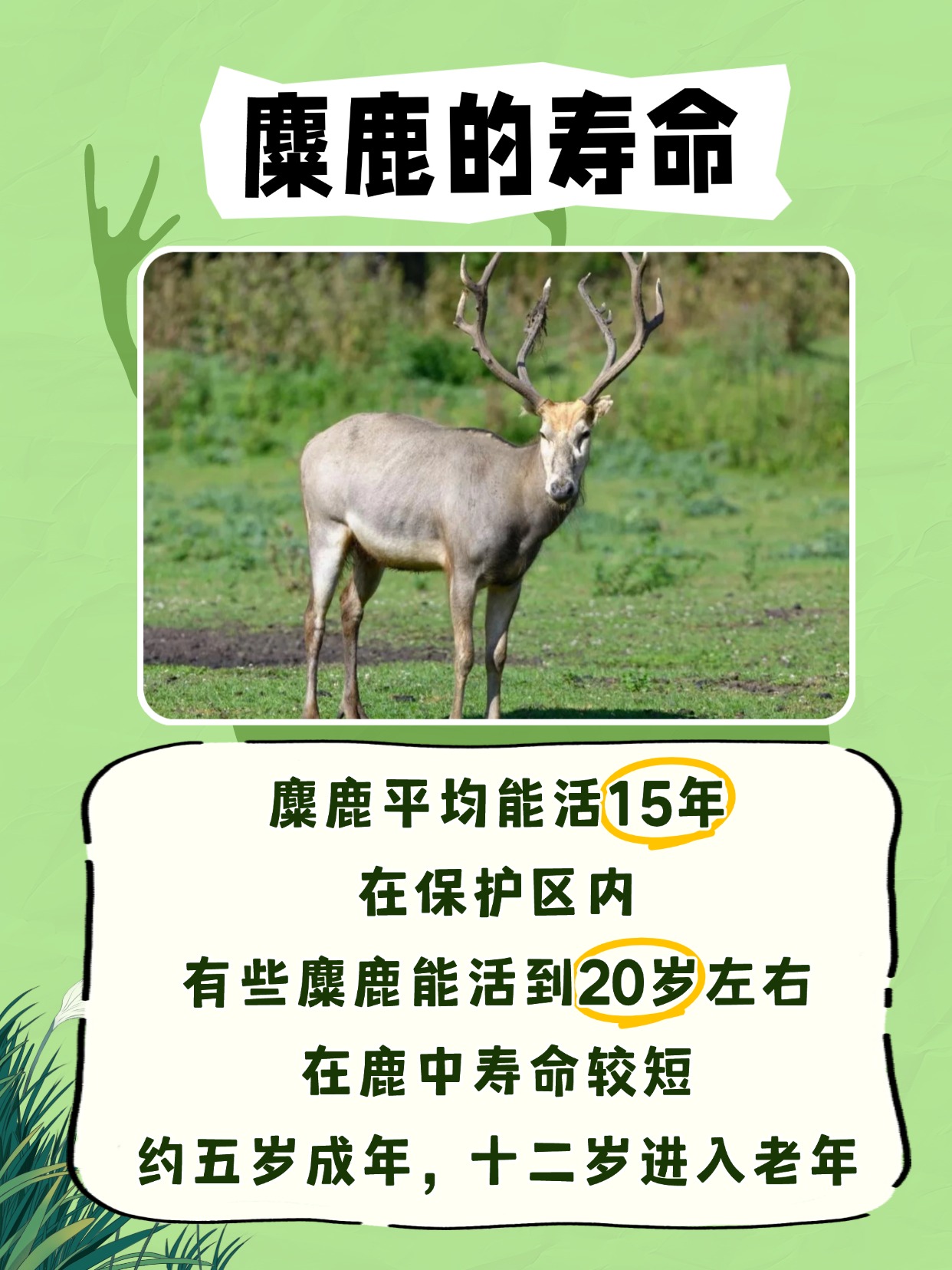

成年麋鹿体长近2米,体重可达200公斤,看似强壮的它们,平均寿命却仅15-20年,远低于野生鹿类的25-30年。这背后藏着三重生存压力:

自然环境:麋鹿原产中国东部湿地,依赖芦苇、水草为生。但近3000年来气候干旱化导致栖息地缩减,食物短缺直接削弱免疫力。

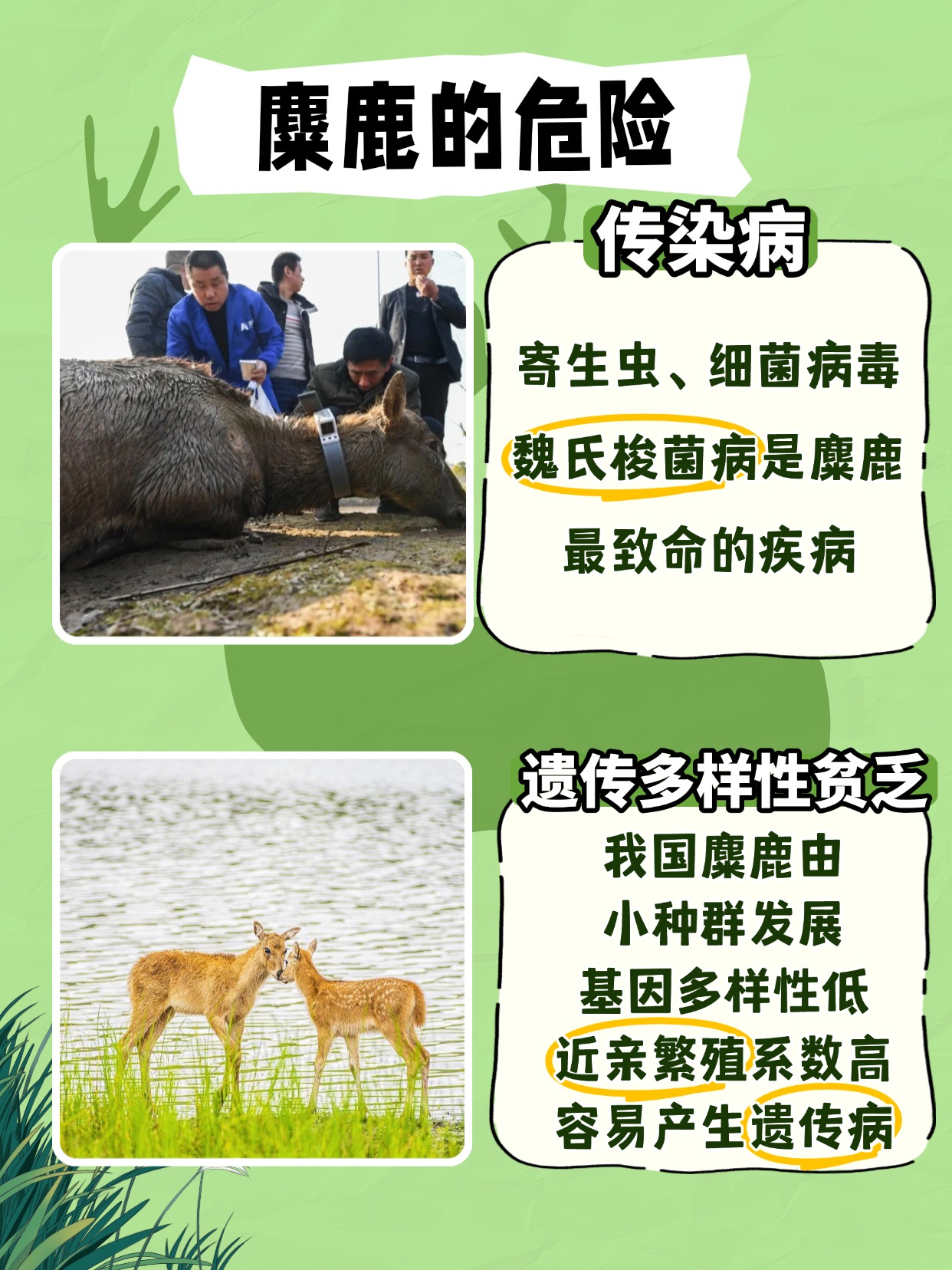

传染病威胁:细菌、病毒、寄生虫轮番攻击,急性病如魏氏梭菌病可在48小时内致死,慢性病如巴氏杆菌病则长期消耗体能。

近亲繁殖:全球现存麋鹿均源自曾经最小种群的18头麋鹿,近交系数高达0.25(理想值应<0.05),导致遗传病频发,幼崽存活率不足50%。

二、致命传染病:看不见的生存杀手

麋鹿的传染病谱堪称“动物界教科书”,三大元凶需警惕:

魏氏梭菌病:条件致病菌在肠道过度增殖,释放内毒素引发心肌麻痹,死亡率超80%。北京麋鹿苑曾因该病单日死亡12头,整群濒临崩溃。

巴氏杆菌病:通过空气传播,感染后48小时出现呼吸困难、口鼻流血,2000年江苏大丰保护区爆发时,3天内感染率达60%。

慢性消耗病(CWD):北美蔓延的朊病毒疾病,潜伏期长达2年,感染者会出现“僵尸鹿”症状(流涎、共济失调),目前无药可治,且病毒可在土壤中存活数十年。

防控黑科技:

基因检测:通过粪便DNA筛查携带者,提前隔离病鹿。

微生态疫苗:北京团队研发的益生菌制剂,可抑制肠道病原菌增殖。

智能监控:红外相机+AI算法实时监测群体健康,异常行为自动报警。

三、近亲繁殖:基因库的定时炸弹

麋鹿的近交衰退已达临界点:

遗传负荷:有害基因纯合率从野生种的3%飙升至22%,导致畸形鹿角、先天性心脏病频发。

繁殖困境:雌鹿难产率高达40%(正常鹿类<5%),幼崽体重不足8kg的存活率仅12%。

行为异常:近亲群体攻击性增强,2018年湖北石首保护区曾发生雄鹿互撞致死事件。

破局之道:

基因库计划:中国正在筹建亚洲最大麋鹿基因库,已冷冻保存2000份精子/卵子样本。

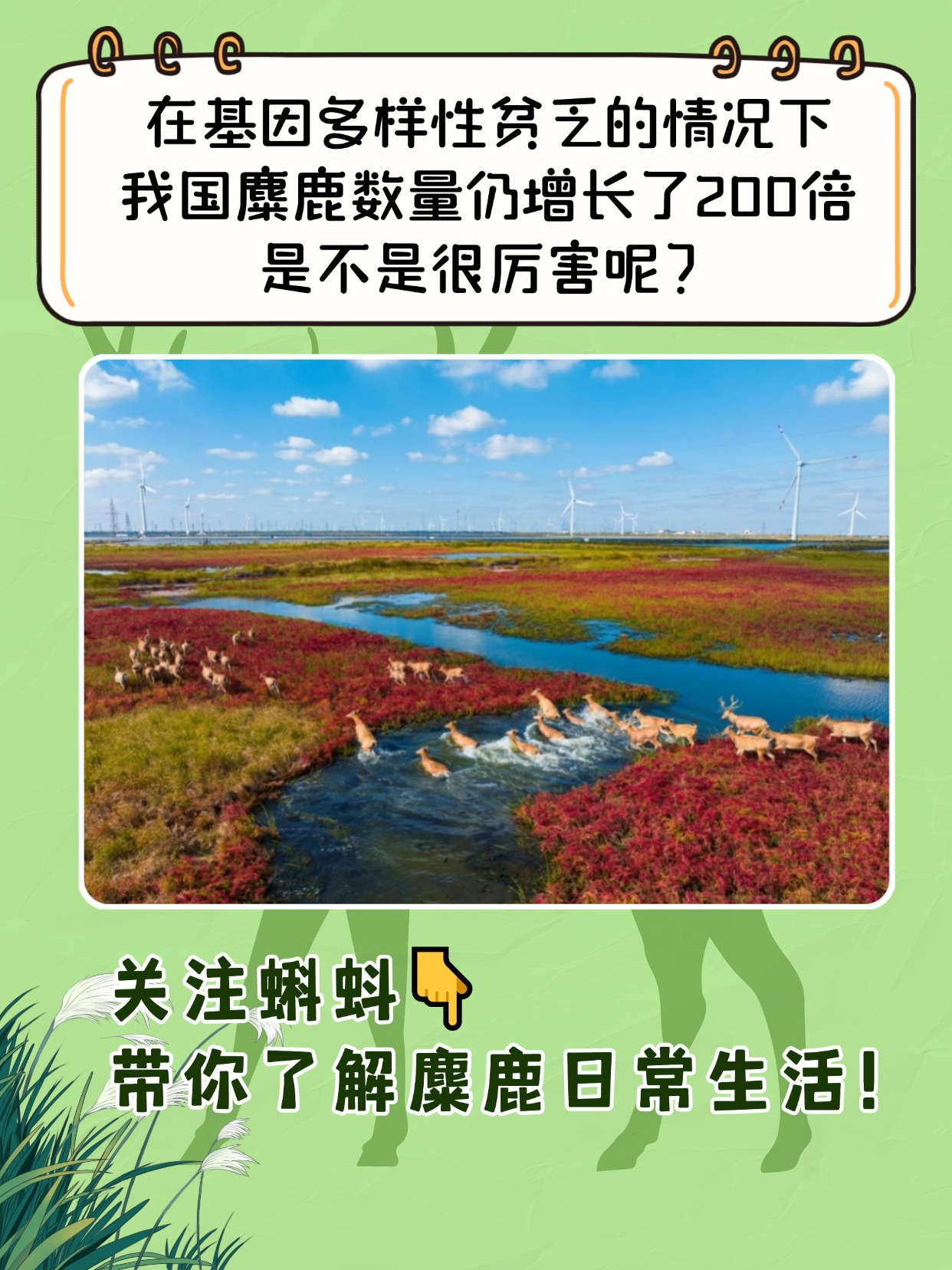

野化放归:累计放归200余头,野外种群突破5000只,通过自然选择稀释有害基因。

国际合作:与英国、加拿大共建“麋鹿基因交换网络”,引入远缘个体优化种群结构。

从灭绝边缘到万鹿奔腾,麋鹿的重生之路印证了生命力的顽强。但真正的保护,不仅是让它们活下去,更要让这个物种健康地走向未来。

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱